那一年李宗盛第一次逛故宫,那一年窦唯和张楚唱着爱你一万年

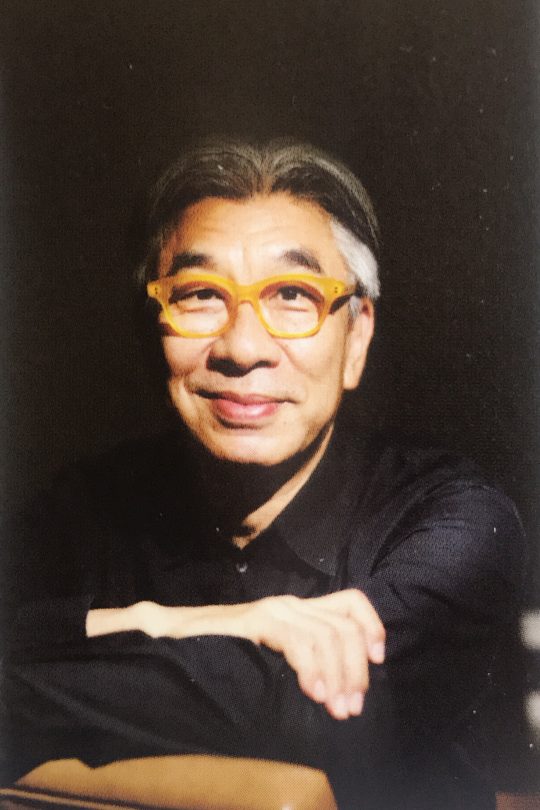

倪重华

那一年李宗盛第一次逛故宫?那一年窦唯和张楚唱着爱你一万年??这标题老正宗老公众号吧,嘿嘿嘿,过年嘛,大家轻轻松松,看看八卦图个开心。短短一年时间,超过15秒的音乐都没人听了,公众号年关也不好过啊。^_^

既然是新春happy,拿什么跟公众号配对了?想了一下,脑海中出现2013年倪重华出版的半自传《铿锵真言》。倪重华何许人也?简单的说,他是林强、伍佰、张震岳的幕后老板,台湾音乐圈&文化圈的大拿,2014年他从文化圈跨至政坛,担任台湾文化局长,之后又引起一场风波。详细情况不再累述,各位可自行谷歌。

80年代末,倪重华率先来到大陆和崔健等内地音乐人成为朋友,在《铿锵真言》的第二章节【和北京摇滚乐一起漂洋过海】便记载了当时的情景。倪重华的这本半自传并无文笔可言,行文近似于口述,有时候下文还不接上文,确实也很【公众号】,但一些陈年八卦还是很欢乐,比方说陈升居然和鼓三儿打过架,比方说窦唯、张楚和伍佰居然也有过迷之交集,差一点就出现在伍佰的一首作品中。我充当一回义务打字员,将这第二章节搬运到网上。

聊聊八卦,再扫两眼老崔等人年轻时的照片,给这新春再添一份喜庆之情。^_^

吃个饭吧,崔健!

两岸交流大门还没打开时,圈子里常像秘密结社般,分享着从某处截来,一些对岸的支字片段。那时候流传着一首很厉害的歌,那个年代没有facebook,没有E-mail,没有youtube,朋友们只能用卡带互相拷来拷去,这一首歌,兰陵剧坊那一票人都抢着听,就是崔健的【一无所有】。

崔健:倪先生,您的姿态很高!

“哇拷,这音乐这么吊,太厉害了!”当我辗转拿到崔健的带子时,难以形容听到时的震撼。

我的【一无所有】是进念十二面体的荣念曾,托兰陵剧坊的林维带给我的。

真言社办演唱会的关系,我常在国外飞来飞去,拿到崔健的电话后,因为还未解严,只能利用出国的机会,打电话到北京。

第一次打给崔健时,我人在泰国,我想我应该是第一个跟崔健对话的台湾人。

1987那年开放赴大陆探亲,我在秋天飞到了北京,住在北京饭店,那天晚上崔健骑着脚踏车来找我,我带着一些当时滚石代理的国外摇滚专辑,还有一些觉得不错的书给他。

我们聊得很愉快,分手时崔健对我说:“倪先生,您这趟来合作的姿态很高。”我心里嘀咕:“不会啊?我的姿态不会很高啊?说我姿态很高是什么意思?”一问才知,原来姿态很高,讲的是合作意愿很强烈,跟台湾习惯的语意完全相反。

历经政治时空的阻隔,两岸的关系又近又远,彼此操着熟悉的语言,但说的意思不见得是你想象的那样,后来只要觉得不太对,我一定会问,免得搞错了。

大陆改革开放后,经济逐渐走向私有制,唱功工业刚起步,崔健心里很清楚他要的是什么。

过去大陆歌手多是录制拼盘式的合辑,制作人找他们到录音室,一人录一首歌,一次性买断,很多歌手唱的都是别人的歌曲,像那英,她唱【一样的月光】次数可能比苏芮还要多。

崔健在【一无所有】前,也多是翻唱西洋歌曲,不过他想要改变,希望让自己的创作能享有应得的权利,跟出版社合作的模式是合理的版税制,不再是过去的卖断,他要在大陆建立唱片的私有制。

北京刚刚有第一个私人律师事务所,著作权意识才抬头,很多事都是史无前例的,一开始,路走得很辛苦,我还曾大清早陪着崔健去打官司。

那段日子也是北京摇滚乐初步资本化的过程,对唱片的流程还很陌生,很多事不明瞭,我就把台湾词曲版权合约、企划书、歌手合同范本带过去,同时也将唱片的商业模式,引进这充满生命力,却仍在学步的地方。

从北京回来后,我跟三毛明确地表示,这边很多人才,底子很够,尤其希望可以跟崔健在音乐上合作,他的音乐重量很清楚,在中国摇滚乐刚萌芽之际,更是站在一个关键的位置上。

有回,崔健一上车就给了我一张纸,他轻描淡写地说:“这我昨晚刚写的。”我一看是【一块红布】,这首歌的意象太强烈,简直就是言简意赅、一语道破。词意诉说的对象,就是中国共产党,崔健唱这首歌时,总是会拿一块红布蒙住自己的双眼,激昂地吹起小号,画面和音乐都深具震撼力。

一块红布

词、曲|崔健

那天是你用一块红布

蒙住我双眼也蒙住了天

你问我看见了什么

我说我看见了幸福

这个感觉真让我舒服

它让我忘掉我没地儿住

你问我还要去何方

我说要上你的路

看不见你也看不见路

我的手也被你攥住

你问我在想什么

我说我要你做主

我感觉,你不是铁

却像铁一样的强和烈

我感觉,你身上有血

因为你的手是热乎乎

这个感觉真让我舒服

它让我忘掉我没地儿住

你问我还要去何方

我说要上你的路

我感觉,这不是荒野

却看见这儿的土地已经干裂

我感觉,我要喝点水

可你的嘴将我的嘴堵住

我不能走我也不能哭

因为我的身体现在已经干枯

我要永远这样陪伴着你

因为我最知道你的痛苦

百花深处的圣地

北京有个很火的录音室叫百花录音棚,百花录音棚就位在百花深处胡同里,是个只有二十四轨、设备有些破旧的录音室,但在北京摇滚乐史上可是重要的历史圣地,有不少厉害的专辑在这里诞生,陈升的【北京一夜】也是在这录的。

那年头,北京很有味道,我记得有次到百花录音棚去探崔健的班,在纷飞的大雪中,看着他们用三轮车运着鼓,在胡同里走着,白花花的雪就落在鼓和人们的肩头上。

北京习惯用合作制做音乐,崔健自己找了出版社(大陆出版专辑均需与国营的音像出版社合作),他在出劳务、出版社负担录音费用,专辑版权双方共有,出版社很快就答应。

以交情、条件论,崔健没理由不跟我合作,因为种种原因,最后《一无所有》(大陆专辑名为《新长征路上的摇滚》台湾地区的版权给了当时陈复明的可登唱片。后来崔健跟ADO乐团闹翻了,我就签了ADO,总觉得将来他和ADO还是要弄在一起,至于闹翻,我认为这只是过程,虽然我没组过乐团,但分合这事,我看挺正常的。

在沉默的年代摇滚

没跟崔健合作成,我还是帮他们一点忙,1989年3月崔健在北京展览馆举办了《新长征路上的摇滚》演唱会,我们出资给主办人黑子周转。

大陆官方视摇滚乐为洪水猛兽,看演出是不准站起来的,现场公安林立,但崔健一上台,群众激昂的情绪瞬间被点燃,不管虎视眈眈的公安,全都站起来,这是历史性的一刻,摇滚的力量突破了官方的禁令,崔健在北京展览馆的这场演唱会,也成了北京摇滚乐史上的重要一页。

当时我认识了英国WHAM乐团的经纪人simon napier bell,他想在英国伦敦举办一场亚洲音乐节(salem music awards),我安排崔健和刘元代表大陆前往演出,同台的亚洲歌手还有台湾的齐秦、香港的张国荣。这是崔健第一次出国演出,他护照都办好了,出国当天出境卡却出了问题,只好重买机票,隔天再来一次。

崔健的演出非常成功,我们住在老牌的丘吉尔饭店,还利用的难得的机会,坐着饭店黑色的礼车,去看了两个乐团fishbone和the post的演唱会。只是演出的地点在伦敦的黑人区,司机一看不对马上表示,他没办法在那等我们,直说如果车停久一点,肯定会被砸。

我们进去栽了一跤,但还是得继续弄,真言社在北京有了第一个员工赖碧云,我准备大干一场。当时先签下ADO乐团,租下了指挥部文工团的铁道兵录音棚,给ADO排练、创作,后来又陆续与何勇、呼吸乐队、窦唯的做梦乐队签约。

只要到北京,几乎天天都在见不同的人,就约在饭店的咖啡厅里,一波接一波,透过的小赖的安排,北京的摇滚乐团,我差不多都见过了。我还记得第一次见窦唯的情形,那时问他乐队为什么取名叫做梦,他低头二秒、抬头四秒,左看右看后,叹了一口气说:“做过的事都成梦。” 真是个高深莫测的回答,当场被他打卦了。

黄小茂也是当时认识的朋友,在一票摇滚人中,小茂是唯一写歌词的,也是少数对市场行销有兴趣的人,后来果然一路做到索尼、华纳唱片的高层,见证、参与了中国流行音乐的商业化过程。

我在北京有个绰号叫吃个饭吧!

北京乐队几乎都认识我,每次见面后,我总会招呼大家一块去吃个饭,这是我在北京的惯例,吃饭很重要的,所以他们就替我取了这个绰号,有时干脆在背后也直接说:“你觉得那个吃个饭怎么样?”

物资仍是匮乏,我每回过去就会帮他们带点东西,尤其是乐队们都很缺乐器。只是那时带乐器进去算是走私,每次都要找人到海关去乔一乔,幸好北京很很多制度尚未建立,许多事都靠叫人情,踩在边缘线上,就这么里面一点、外面一点,一路走来也没出什么事。

在北京消费得用外汇卷,吃饭要到国营餐厅里去。我长期包辆出租车,司机老王特会带路,带着我吃遍北京的国营餐厅,什么饺子宴、烤鸭宴,全都吃过。

台湾过去探亲的,可以带大三件免税,所谓的大三件指的是电视机、电冰箱、洗衣机这三样大型家电,这类家电可是奢侈品,在北京非常抢手,那时每次去的大三件都给老王买走了,后来有人去了老王家,发现他家里全堆满了电视机。

在北京的日子里,我学到了很多

两岸乐团基本上都音乐的态度是截然不同的。台湾乐团是创作导向,北京乐队则执著于技术,那时三儿(崔健乐队的鼓手——张永光)每天都要打足三小时的鼓,刘元虽稳坐中国萨克斯风的第一把交椅,还是天天吹、天天练,他们像是江湖中的武林高手,每日魔枪练剑,追求武术的最高境界。ADO一出来,台湾没什么乐团可以跟他们比,实在是太猛了。

见了那么多乐团,窦唯是我少数很遗憾,没合作的歌手。

刚认识窦唯时,他还在黑豹乐队,后来离开另组了做梦乐队,他是个很有礼貌,但也很害羞的一个人,常都不太说话。我在波丽佳音时,窦唯的《黑梦》专辑已完成了大约八成,有音乐、没有歌词,大家都很喜欢,制作部整天在放,可惜始终没做成窦唯的专辑。

198*年5月3日那天,崔健和刘元带我去看北大的民主墙,五四当天学生游行,气氛很平和,学生们看来像去郊游似的,我下午坐飞机回台湾,没想到一个月后就发生了*****事件,我在北京的日子也画上句点。

没有合作也许是好的!我和崔健依旧有着好交情,也许这是上帝的安排,要让我们当一辈子的朋友。

崔健在音乐里不批判、不愤怒,却有着深深的自省。尤其是身在那样敏感的年代,要做成这样的事情,并不容易。这么多年来,崔健始终没变,还是对这个社会很有意见、想法。

记得有次跟老崔坐在车上,他说:“老倪,我们在天安门前搞一场演唱会吧!”可惜这个目标至今还没达成。

崔健:老倪,他把牙都喝掉了!

我是老倪接触的第一个大陆人,他是我认识的第一个台湾人,他和别的台湾人不一样,我们有更多的亲近,到现在也是一样。老倪那时给我们的感觉,是一个商业上比较成功的人,住五星级酒店、包车,穿得比较讲究。他那种商务上的姿态,后来我们已经习惯了,也觉得他其实跟其他商务人士不太一样,是用音乐家的方式跟我们打交道,尤其是喝了酒之后,所以我们跟他总是无话不说

他也不喝酒,但挺照顾我们这边的情绪,老跟着我们一起喝。最逗的是,有回他与我跟小梁子(梁钦宁,中国哲学思想家梁漱溟孙子),半夜从北京饭店一路走到东四环的某个涮羊肉馆,他喝二锅头喝吐了,到胡同里的小便池时,把假牙也给吐掉了。没辨法,只得把牙捡起来,洗一洗戴回去,这件事在我们这儿可是「传为佳话」,也因此很喜欢这个人的为人。

当时听说,麦可杰克森、玛丹娜这些大牌都想在天安门广场辧演唱会,我跟老倪说,给这天安门开苞的应该是咱们中国人。我随口说说,他认眞地当成一个严肃的愿望了,在天安门前演出,现在基本上不可能,对年轻人来说,天安门广场只是个地理位置,不是精神上的广场,这东西现在也不重要了。

台湾商务比较是一个「你好,我好,他好」的方式,实际上,台湾人很讲原则,前几次见面比较客套,后来也是讲商务原则。刚跟台湾人接触时,我对商务上没太多期待,他们对我好像有很大期待,对我们而言,分不清滚石和可登的差别,老倪跟我没签成,就把ADO给签下来,现在看起来不过是商务上的你来我往。

摇滚乐创作过程中的气氛,其实有点江湖,但摇滚音乐的工业,又是非常的现代化,商业这东西很危险,你卖的是你的才华,很难把握住创作和商业的平衡。当初因为开放的关系,有机会看到大陆跟台湾、香港的不一样,自己通过签合同,跟乐手间出现矛盾,在理解与不理解间,有些事真的就只能等,通过时间才知道,原来是这样。

老倪刚来北京时给我送了些乐器,但这不是我要的,是他们想的。当时只要是有名的乐器,都觉得是好的,其实也不一定是我们适合的,像在天安门前照相的那支吉他,是做金属音乐的,现在看来觉得有他们的一番心意。

我后来逐渐发现,他们对音乐市场把握的能力,比对音乐风格更有深层的理解。我们必须接受一个事实,商业上的成功是感情成功的延续,商业上不成功的话,感情上的成功围着一层虚假。

我还好,我周围的一些人对摇滚乐的未来不是很乐观,他们甚至没找到可以长期发展的支点,认为可以依靠台湾人或台湾的一些公司,突然有一天,台湾人告诉他,你依靠我是错的,这些人可能会觉得很伤感情。老倪觉得我们没合作是感情可以维持到现在的原因,我觉得也是!因为里面没有利益或是情感平衡的游戏在里面。老倪的风格,比较重视人与人间情感的交流,所以说,老是吃个饭!吃个饭!在很多回忆中想到我们之间的交流,某种程度上还存在着种艺术风格,是热情、喜好的错位。他很喜好我们,我们很热情,但两人还是没眞正去融合、碰撞一次。

刚开放时,曾经认为台湾代表世界开放的形象,接触多了发现,台湾是台湾、美国是美国、英国是英国。当你逐渐认识这世界,也会逐渐认识第一个带你进这世界的人,他当时是什么想法,包括老倪,也是通过事情发现,原来他是这样看我们。很简单的一个例子,去英国时,他帮我和刘元一人买一身衣服,高领衫,也不大、很小,我们头还挺大的,套不进去。当时我们都穿上了,但觉得奇怪,觉得自己不像大陆人。我猜他可能觉得我们平时穿的衬衫太土了,我和刘元演出上台时,不愿穿那衣服,还是穿上平时在北京演出时常穿的中山装。在跟台湾、韩国、日本、东南亚歌手合影时,发现我们跟他们完全不是一个路子,张国荣、齐秦他们都穿着名牌,特漂亮。老倪很鼓励我们换衣服,当时不理解他的用意,现在知道了。

刘元:绅士派老倪

刚认识老倪时,他仪表堂堂风度翩翩,留着个胡子,是个绅仕派!后来没了胡子,有时看他还会觉得有点别扭

1989年和1990年正好是很多乐队出来的时候,那时,很多人都知道老倪,他把北京摇滚乐介绍到台湾,台湾艺人也透过这形式到北京来。我记得第一次见齐秦时,他说是第一次见雪,整个人都冻感冒了。李宗盛头一趟来北京时,我还陪着他去逛了故宫。

两岸交流上,老倪出了力,甚至还是特别早做这个事,他把一些合同形式带来,多多少少给了大大小小乐队,带来合同概念。我跟真言社出了《梦桃花》和《旧路心情》两张专辑,两张风格不同,台湾有台湾喜欢的形式,我觉得专辑还不够成熟。不过,这不重要,做了这事,有了那过程,才是重要的。

Landy,我的贵人老弟!

我和Landy(张培仁)的背景很像,除了我们都是北方人,高头大马,他还是我光仁中学的学弟。

第一次见到Landy时,他是滚石的工读生,瘦如竹竿,体型只有现在的三分之一。他在滚石办公室里拿着卷烟器,不知该怎么用,我帮他卷了支烟,从此成为好友,一路看着他从滚石的企画到现在。我在做电视节目《周末派》时,只要能帮他就尽量帮,后来, Landy反成了我的贵人。我们只要在一起合作,都有不错的结果,他聪明、有见地,是个营销长才。只是要说动他很难,他永远都有自己的规格和想法。

林强的《向前走》时,Landy在市场营销上帮了我很大的忙。后来我们一起做台客摇滚,也是有声有色。

我虽很早就进入北京,但我的重心一直在台湾,相形下, Landy对北京有着特殊的情感,我相信他会把北京摇滚乐做得很好,果然「中国火」狂烧。后来也很放心把真言社的歌手交给他,伍佰和张震岳都在魔岩唱片时期开花结果,我是乐见其成的。

张培仁:雪地里的热血

我的祖籍是北京,倪桑父亲交待,他们是北平人。我第一次的北京行,是倪桑带我去的。

辗转听到一卷从倪桑那来的带子,里头是一首崔健早期的歌曲,叫【如果】,后来收在《浪子归》辑里,是比较轻松、年轻,少年诗人般的崔健。

倪桑和三毛想跟崔健合作,找我在1989年1月时,一起到北京。我们来晚了,崔健已经跟别人签了约,虽然感觉他也很想与我们合作,但没办法,所有人都很沮丧

这是我第一次到北京,有种不太一样的感觉。我没有看过雪,没签到合约,北京也没下雪,很沮丧。这时候倪桑说:“没雪,看看冰也行。” 带我到建国饭店外的大喷水池前,因为天气冷,水喷到一半都结冰了。看到了大冰块,我挺高兴的,他还带我到颐和园和圆明园,整个湖都是大冰块,这对当时二十七岁的我,是很兴奋的新体验。

晚上我们到了崔健家,我从台湾带了些CD给他,老崔说:“台湾的音乐怎么都这么甜?”一直到几年前,他人来了台湾才明白,台湾的生活就是这样,可那时他是不懂的。我说那你听听这张吧,就放了赵一豪的【把我自己掏出来】,他听了很震撼,认为是他听过的台湾最好的音乐。他们晚上录音,我去探班,第一次在录音室听到【一无所有】,吓坏了。虽然从小听摇滚乐,但我们的生活太安逸、太保守,才刚过戒严,很多问题看不见或刚开始看见,我一直觉得当时很难有眞正愤怒的音乐,所以在北京听到【一无所有】,被打到的程度,是难以言喻的。

录音中间饿了,我杀到西直门外买宵夜,当时北京还没开始发展,他们讶异北京半夜原来真有买宵夜的地方,老崔说如果有酒就好了,刚好我身上带着陈升送我的锡酒壶,那时还不习惯喝二锅头,里头装的是威士忌。我和他分着喝,最后把酒壸送给了他,陈升因此很高兴,因为他的酒壸给了崔健。

当时我想,既然来了一趟,不如到上海走一走。打算坐火车去,倪桑说:“火车很可怕的。” 很可怕吗?他说:“这样吧!我陪你去火车站。” 那个年代的北京火车站,到处都是躺着的人,不知是等车来还是要往哪去。我买了软卧的票,从北京到上海,得坐将近二十四小时的火车,软卧里的其他三个人,见到我是从台湾来的,都不知该跟我聊什么。

火车到了济南时,因为大雪封路,停了六个小时,我跟车掌小姐说,我没看过雪,能不能让我下去看看。只见她对着车头广播:“这有个台湾来的小子没看过雪,咱们让他下去瞧瞧。” 结果有几个人,还陪我下去打雪仗。

后来发生了六*,内心很激动,担心朋友的安危,也看见崔健在天安门广场上的演出

我头一回见到唐朝的老五、丁武和张炬,一见到这三个高个、长发、摇滚的大汉,就心生仰慕之情。在成长的过程中,摇滚乐的文化和生活状态,一直是我深受感染的一部分,我很激动地抓着他们到一旁聊,他们不太理我,想说摇滚乐,小子你懂得屁?我问他们都听些什么音乐?他们讲了 Yes 、Pink Floyd、 Queen,还有Rush。听过Rush的人不多,但刚好是我最爱的团之一,我马上唱了段Rush的歌,张炬说:“哟,你这哥儿们有点意思!” 就开始了一段热烈的讨论,也因此变成朋友,我们约好,我会再来北京碰面。

唐朝有一天带我去一个在白房子的party,几个乐队轮流演出,崔健上去唱时,用块红布把眼睛一蒙,唱了【一块红布】,我在下面抱头痛哭。如果不是看现场演出,不会了解事情是这样的,光只是听一首歌,很难跟历史,跟人生活本身的压抑绑在一起,真看到现场才知,当时的人们在承载一个多大的社会压力。

我第一次觉得北京没有人在做音乐、卖唱片,他们的肚子里有很多东西在滚,嘴巴一开,刀子就飞出来了。

我正在难受时,听到旁边的人说,陈升和三儿打起来了。鼓三儿本来是崔健鼓手,但那天他们吵架,三儿没上台,正坐在吧台生闷气。陈升用台湾式的语言跟他聊天,他说:”三儿,你这鸡巴人,鼓打得真鸡巴!” 意思是你鼓打得很吊,但三儿是黑五类,从小硬扛着压力长大的,不懂台湾语汇,一听就追着陈升要打架。MV导演王仁里也跑来跟我说:“Landy,打起来了!” 但我才不要管,我要继续专心哭。

我后来终于找到了愿意一起拼命的制作人贾敏恕,成立了魔岩文化,「中国火」,想尽办法做了唐朝、窦唯、张楚往、何勇等。其实这些都是因为当时倪桑打开了一扇门,让我进入一个无法想象的世界。虽然后来因为很多原因有很多的遗憾留下来,但是毕竟是一个开始,倪桑开的门。

其实倪桑完全没有主流的耳朵,我的意思是,在这行业没有主流的耳朵是很珍贵的事,听得到音乐的原貌、本质,像他最早听到崔健、林强和伍佰。我们做营销或是在台湾做唱片很久的人,很容易有主流的习惯,倪桑那很早就看得见的眼光,常会看见我们看不到的事,这是他天眞的部分,也为这个产业开了很多扇门。

对于台湾唱片业进入北京的摇滚圈,正反两面的观点都有,我们带着热情和对摇滚乐的渴望,挟着我们当时优势的经验、资金和技术协助他们,在那时代平地一声雷,摇滚乐成了一股浪潮,当然有其影响。

上海也有摇滚乐

六*之后,没办法再到北京做些什么,那时候北京那一帮搞摇滚的说,上海有电子音乐,这倒有点意思,是在北京听不到的,那时就安排飞了趟上海,因缘际会见证了上海史无前例的第一场摇滚演唱会,也认识了还在上海音乐学院念书的李泉。

李泉:上海第一场摇滚演唱会

「90新开发演唱会」是一场上海打着文艺复兴运动的摇滚演唱会,那时北京已经有崔健,感觉风起云涌了,但上海却没自己的创作,这是一场标榜上海人做自己的音乐,而且还是摇滚乐的演唱会。那时1990年,我十九岁,才刚进大学。

其实早在1989年时,在一个live house里就预演过一场,但发生了六*事件,批文一直下不来,直到1990年才顺利取得许可,在黄埔体育馆里演出·这是上海第一场官方认可的摇滚演唱会,也是唯一的一场,在那之前或之后,摇滚乐始终是underground,只能在pub演出。上海从文化根性上来讲,跟摇滚乐是有些距离的,本来都会心态就比较强,加上1949年后文化禁锢的政策,各种东西听得少,怎么可能是摇滚乐的土壤。只是我们这批年轻人不知天高地厚,渴望透过摇滚乐这激烈的方式来找到自己。我念大学时很祟拜宠物店男孩(Pet Shop Boy),跟我的搭档安栋,两个人就模仿了宠物店男孩,一个负责弹琴、一个负责Midi,我的团叫「四分之二」,本来四个人,走了两个,演出时又跑了一个,最后只剩我一个人上台。

这场演唱会的主办人李苏友是我就读的上海音乐学院图书馆副馆长,很可贵的是,在一个老学究的地方,居然有人会跳出来支持摇滚乐,加上这又是我们上海的第一次,无论如何,我都得参加。不过,当时我的搭档安栋不这么想,他觉得我们的电子乐会被淹没在一片摇滚声中,坚持不肯上台,果然演出当天不见踪影,之前准备的曲目全不能用,我只能上台表演钢琴独奏加独唱,真的很难受。这场演唱会共有七个乐团参与,其中有四个乐团都来自上海音乐学院,早期上海玩音乐的,有很多都是上海音乐学院的学生,这点和国家政策有些关系。中国改革开放后,政府想在国际间创造些声誉,开始培养一批得奖小尖兵。那时中国两个城市——北京和上海,拥有丰富的师资,有一些文革后幸存的教授,他们多是在1920或1930年代分别从苏联或西方等不同国家学成归来,开始有计划地挑选一些六、七岁有潜力的小朋友进入上海音乐学院。我就在小学二年级时,进入这个音乐训练营,一路从附小、附中,念到大学,参加这场摇滚演唱会的,有很多跟我是相同背景

那时上海音乐学院附小约有七、八十个学生,老师就有两百名,从早上起来吃什么点心到晚上吃什么饭,老师们都得管,全部一套国家系统。从小学七、八岁起到大学,很可能跟得都是同一个老师,他一直把你带到国际舞台,而且要在三、五年内就拿奬,如果到中学毕业都没拿过奬,基本上是要退学的。

我们这一届共有二十名学生,五个钢琴、六个小提琴、三个大提琴,其他是民乐,拿过国际大奖的至少就有十个,我在班内算排中下,最高只拿到亚洲钢琴比赛的一等奖。

我的伙伴安栋,他也是上海音乐学院的学生,主修扬琴。那个年代,学校根本不准我们碰流行音乐,连下课唱首歌都不行。现在安栋是上海音乐学院音乐工程系的副教授,要进上海音乐学院,也没这么困难了。

倪桑是我碰到的第一个台湾做唱片的,那时什么都不懂,唱片这行业的讯息,关于艺人是怎么回事,唱片公司是怎么经营的,都是从倪桑那儿,才逐渐打开这扇门。

唱抹煞的爱你一万年(乔帮主说再来一个one more thing!嘿嘿!)

陈国富是个对音乐很有概念的导演,他指名要伍佰和陈升两人重唱国语老歌【爱你一万年】,觉得以他们的路子,唱这首歌就对了。

《只要为你活一天》是陈国富的作品,由林强、叶玉卿和苏慧伦主演,是一部融合都会黑社会的惊悚片。有了《少年吔,安啦》的前例,《只要为你活一天》的台味虽没那么强,但也延续了《少年吔安啦》的新台语摇滚风格。

这部电影仍是由侯孝贤监制,那时他在KTV里有两大名曲,一是【男性的复仇】,另外一首就是爱【爱你一万年】。这首原本可能有点老掉牙的歌,在陈国富慧眼安排,伍佰和陈升的重新诠释下,有了不一样的味道。

那时候陈升还没有自己的乐团,找了伍佰和 China Blue一起到北京做音乐,【鼓声若响】就是那时的作品。在【爱你一万年】前,陈升和伍佰其实已经合作过一首台语歌【可爱的马】,收录在滚石的合辑里,这次【爱你一万年】一样由伍佰先编了个大致的样子,结果一进录音室,陈升完全不管,他按照自己的节奏,把整首歌唱到慢得不行,就像他这个人的调调,虽然完全破坏了伍佰原有的编曲,却有独特的味道。

【爱你一万年】后来成了很多人的国歌,伍佰只要在现场唱,群众的情绪一定沸腾,很多人,尤其是男性,到TV里也一定要来一下,嘶吼最后一句「我决定爱你一万年」!

【爱你一万年】也是首与日俱「长」的歌曲,本来的版本是没有后头加快的部分,去听过伍佰现场的人一定知道,这首歌后半段会有一段快节奏、拍手,这是伍佰实在没办法忍受陈升每次该结束时不结束,想出来的招数。只是不见得有用,现场看状况,有时连着拍手拍了三回,陈升仍意犹未尽,整首歌也从七分多钟一路加长到九分多钟。

【爱你一万年】背后的大合唱,原本还有窦唯和张楚,那时在北京百花录音棚里录音,他们俩来探班,干脆拉进来一块唱。只是伍佰和陈升都很台,突然多了个京片子,听起来实在怪怪的,为了不破坏这首歌的台味,最后决定把他们的声音拉掉,成了大家熟悉的【爱你一万年】。

老崔年轻时查琴

左三老崔,左四倪重华

刘元当年拍摄专辑封面照

刘元拍摄专辑封面照时,与工作人员合影

何勇。。。太彪了。。。

伍佰在故宫

从左到右:窦唯,李烈(台湾著名电影制片人,罗大佑前妻),倪重华,伍佰。嗯。。。窦唯和伍佰合影过。。。

《天使与狼》演唱会期间,倪重华和齐豫、齐秦