乐评

Ambient Music计划(序,第一辑)

作为体系不在此处、现代音乐根基弱、意识技术老套、旋律感缺失的本国创作者来说,这也可作为并一直作为一个捷径存在,它所重的根本是一种虚无的无标准的东西,又或者可以称之为“XX”或者“XX”。

High Tech Soul —— 浅析plastikman live 2010

回头看看他这几年做的事,似乎他对技术热情大过了对音乐本身的热情:Final Scratch,Beatport,Twitter DJ,如果抛开作为乐迷的偏执,这些事对电子音乐界的产生的影响不亚于10张plastikman唱片。

写给毫无创意的未来

“理想算个屁啊,爱情算什么东西……自我算个屁啊,信仰算什么东西……我们在纷乱的街道上失声歌唱,唱着那美丽而不如人意的生命,自由算个屁啊,永恒算什么东西”,这是汪峰的《觉醒》里唱的;这也是我们少年时曾经向往过的未来。

像河边的树一样生活,等待巴比伦的毁灭

虽然此片充满喜感,但因为先前读过太多牙买加社会的动荡和音乐家命运的坎坷,我观看时还是没能大笑。不过,也许正是乱世促成了伟大的艺术,而穷人买不起房子,就只能全身心拥抱文化。借用人们对reggae音乐的描述,片中从容的幽默感可以理解为一种“存在主义的乐观主义”。

欢迎来到网格生活

长期以来,合成声音的标志一直是钢琴键盘的乌木与象牙。但在今天,它也许是网格。这是一个数字化世界的图案,看起来似乎是对像素的特写或是存储器里的单元。从Akai MPC,到近来被电音制作人Daedelus和Flying Lotus推广开来的地下设备Monome,网格已经变成了一代人的标志性乐器。但这网格源于何方?

那一夜,和老渡对聊nujabes

上帝想再给乐迷一个不听新音乐的理由,于是带走了nujabes。冷静下来后想,如果用平实的笔调去写nujabes这辈子,只不过是一个喜欢音乐的人,开唱片店为生,为一部动画片做过配乐,自费发过几张唱片,遭遇车祸。寥寥几笔罢了。

Dub音乐的德国乐境

从节奏角度来说,Ernestus和Oswald找到了创新的方式来将根源reggae和中速度house和techno的节拍型融合起来……以这些简约节拍型为基础,von Oswald和Ernestus能够把音响前景用于完满他们先驱性的由dub衍生出的空间感。

布鲁斯带我归家

当我将一只手掌贴向密西西比河的水面,看微温软滑的水没过手背时,地域和艺术的残酷联系——音乐及其发祥地之间——对我来说从来没有那么明显而震撼过。这个动作是滥情的、傻乎乎的,同时又是极度强烈的:在暗淡肮脏的水中的一次布鲁斯洗礼。

永恒的逃逸和重复的生成——关于流行音乐中的德勒兹和加塔利(下)

以《千高原》篇首的这句话为基础,我们创建了Sub Rosa。从一开始,我们打算做的就不仅是一个厂牌;它也许架机器(Machine),由块茎,由波峰波谷,由寂静和疑问构成的机器…

悼

1958年,上帝赐予你音乐的天赋。自此以后的几十年,上帝奢侈了一把,赐予上亿人欣赏你的天赋。我们都是被主祝福的人,如William DeVaughn所唱:Just be thankful for what you’ve got。

永恒的逃逸和重复的生成——关于流行音乐中的德勒兹和加塔利(上)

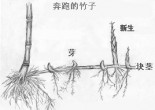

流行被视作一种块茎,是因为其在合适的时候以一种混乱的、切实际的,又是即兴的方式——而非精致的、程序化的理论化的方式——发展生长。块茎逻辑反对树状逻辑,后者是连续的垂直的生长系统,具有以固定根系为中心的等级结构。

时间与空间的运用-Philip Glass与他的Koyaanisqatsi

与在第二波前卫剧场运动中的《Einstein on the beach》不同(尽管70年代的Philip Glass已经多次强调自己的音乐与极简主义音乐的质朴单纯存在很大差异),《Koyaanisqatsi》中的配乐则蕴藏了更丰富和识别率更高的Glass式的音乐语言。