从伯格曼到安东尼奥尼

原以四次連載方式載於《看電影》,是「觀影雜念」#98~101。

一、一切要从安东尼奥尼说起……

说真的,从前的自己也不是真的看懂了安东尼奥尼,对我来说,他的电影就是一种“史料”。我跟着从前的人,以一种疏离的眼光,看着他影片中疏离的人物、情节、空景,一幕幕抹逝。

我想,威尔斯是对的(“我不认为消极的角色适合于戏剧。我也不是说反对安东尼奥尼,举例来说吧,但,为了引起我的兴趣,角色必须做点什么。”《电影手册》访问威尔斯,1965),他总有一套对电影的看法,无怪乎如果要搞个世界导演群聚的电影学院,得让威尔斯成为副校长(参考阎啸平〈想象一所世界电影学院〉)。他的抹逝手法出现在拍摄《审判》的蓝图里,但不在影片里。那么,难道安东尼奥尼的《蚀》没有丝毫影响了威尔斯?

诚然,我不确定我自己对安东尼奥尼的理解是否真确,我说他处理的总是“不被理解的情感”,是从“消极的角色”在环境中之所以呈现为消极的表现看来,即便在德勒兹的观点中,一切剥离“感知-运动键”(或说“感觉运动性模式”)的倾向都是属于“现代”电影的走向。但到底在电影中的“现代”要怎么呈现?

我对“现代”的理解更多是属于物质,更确切说是唯物倾向的,这也是为何在我观念中,《材料与记忆》与电影同年推出时具有那么重大的意义。但电影并非一开始就是“现代”的,它首先还得先有自然的状态。

我对“现代”这观念的理解多少在麦茨的著作中(〈现代主义电影叙事〉)以及德勒兹对罗伯-格里耶电影的论述得到一些些的支持。虽然,我可能仍过度简化了“现代”的意义。

那么除了德勒兹推崇的“纯视听情境”,因为它表现了纯属于影像中的时间范畴,安东尼奥尼与“现代”又有多少牵连?它们(如果是在我的定义标准下的“现代”)唯物吗?

不妨举个课堂上听到的例子:《最后列車》一片将人物的内部活动外化,化为七个角色同时存在于一个空间里。我没有看過这部名作,但由剧作课老师嘴里讲出的片例算起来也算是一个背书;即使我可以就我知道的例子,比如随便一部雷乃的影片,皆是内部活动外化的绝佳案例,那么,随着影片逐渐抹蚀的人物、情节、空景是不是一种外化的结果?

巴赞对安东尼奥尼的点评也是精准的:“他所创造的一切艺术效果都以人物的存在、哭泣、行走和笑的方式为依据。艺术效果被锁在情节的迷宫中,犹如被迫在迷宫中穿行的实验室老鼠。”尽管巴赞讲出这般话的时候,基本上才看过《一个爱情的记事》。迷宫即影片中所谓的迂回叙事,这种手法难道不是一种内心外化的纯图像处理方案?比如《蚀》中的证券交易所?或许,在整个影片情节剧构中,它会是一个绕出去的圈,它因而使剧本这个大组合段看来有些许的累赘,但作为女主角内心的旁注,却是一个完整精美的小集合体,这个小结晶里头还包括她的母亲乃至于后来与她相恋(?)的亚兰‧德伦,它们共同指向“庸俗的金钱追逐”(如果各位读者愿意原谅我这样庸俗的归纳的话……)。

如此一来,我们光是采集影片诸项呈现对应起女主角内心的影像外化元素,几乎会感觉,影片实在演得太快,她与他一夜欢愉后望向街头,我们的情绪也彷佛被打断的非洲音乐一样地空虚,影片于是指向无情节的七分钟空景—迎向“蚀”,同时这也是作为这对恋人(?)情感交流的批注(之一)。

如果说,这三部“现代”三部曲(《情事》、《夜》及《蚀》)会在他创作中占有这么重的份量,也实在因为这三部作品透过不同的“能指”表现相同的“所指”。而它们三者的精华则浓缩在德莱叶的《葛楚》里,德莱叶没有炒冷饭,他不是怎样回归古典的人,反而,这部影片是他在“现代”电影浪潮中的一次铿锵有力的巨作,即使它获得了与他预期相反的反应,甚至在巴黎首映获得如雷的……嘘声(纵使与会的人有赫赫有名的戈达尔伉俪以及特吕弗、朗鲁瓦等,甚至还有卡萨维提)。如果说纯然“现代”的安东尼奥尼都不被“现代”人理解了,那么德莱叶那“看似古典”的“现代”之作所受到的冤屈也就不是那么地令人意外了。

如果说,这三部“现代”三部曲(《情事》、《夜》及《蚀》)会在他创作中占有这么重的份量,也实在因为这三部作品透过不同的“能指”表现相同的“所指”。而它们三者的精华则浓缩在德莱叶的《葛楚》里,德莱叶没有炒冷饭,他不是怎样回归古典的人,反而,这部影片是他在“现代”电影浪潮中的一次铿锵有力的巨作,即使它获得了与他预期相反的反应,甚至在巴黎首映获得如雷的……嘘声(纵使与会的人有赫赫有名的戈达尔伉俪以及特吕弗、朗鲁瓦等,甚至还有卡萨维提)。如果说纯然“现代”的安东尼奥尼都不被“现代”人理解了,那么德莱叶那“看似古典”的“现代”之作所受到的冤屈也就不是那么地令人意外了。

所以,安东尼奥尼也好,德莱叶也好,那份“不被(任何)人理解的情感”充其量是(女)主人公那份自私但纯粹爱情的表现,它需要占有!而这情感的表现同时也是作为向“现代”影作的轻浮提出抗议。“现代”表现上缺乏的是信仰,但核心少掉的却是情感。库斯图里察或者李安经过四十多年的兜圈,又回到这个议题上来了。而其中最大的推手,却是以不变应万变的小津安二郎,他至少在1951年的《麦秋》已经完全体现他的这份追求了。

于是,保罗‧施拉德将布莱松、小津跟德莱叶摆在“超越主义”的行列里头,我想其实可能具有诸多争议,虽然他老兄聪明地在那老早写出的这本书后一直具有某种地位,不过,德勒兹也在书中两三次地反驳施拉德的看法(多来自对于小津的看法)。这争议在我看来很好的解决方式是这样:将安东尼奥尼、小津跟德莱叶摆在“回归主义”里;最好再加入侯麦跟伯格曼更好!

这么一来,在我循着德勒兹式的游牧思想,那我就可以把伯格曼与安东尼奥尼串起来了,然后不负责任地说一句:他俩相约同一天共赴黄泉也实在不会寂寞了,可以相惜的路上手牵手啦!

不过,说来说去,我仍在“现代”外头兜着圈。这个悬而未决的话题一切都要从我在博客上因为将上述几位分类,引发网友争议,进而才让我们的话题从安东尼奥尼讲起的……

二、提问

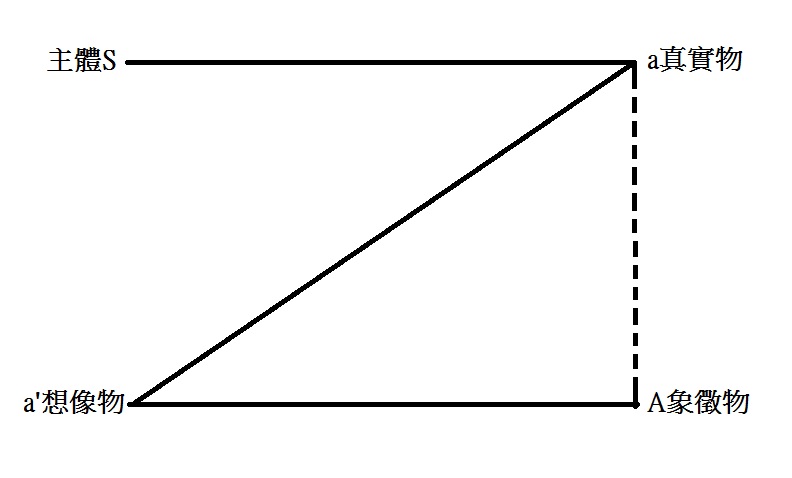

假如我们将伯格曼放在“戏剧-电影”的领域里,那么他应该与放在“感知-运动键”松脱的绝佳范本之一的安东尼奥尼应该相距很远的。当然我也绝不会轻易地、轻率地将两人划上什么等画,没必要,也不可能。然而,走在现代主义路途上的他们或许分道扬镳,却在某些时候,也只是某些时候,有殊途同归的时候。就像两条渐进线,终有交错的一天,但也代表着分开的时候。但伯格曼与安东尼奥尼真可能是非常遥远的并行线,但此时可能被某种触媒串连,而我所假定的触媒,一是拉冈的“Z字图”,二是哲学性的提问电影模式;再者,上回才将五位电影作者一起放进了“回归主义”,我所谓的“回归主义”主要指一种回归情感本身的题材创作,他们分别是小津、德莱叶、安东尼奥尼、侯麦以及伯格曼。换言之,这些人最大的共通点,除去个别的表现模态不谈,都在于回归人的本体上。

首先我先提一下这五个导演间又可以作一个轮舞式的两两相应程序:德莱叶-侯麦是“抉择系统”、侯麦-小津是“生活映现系统”、小津-安东尼奥尼是“齐物系统”、安东尼奥尼-伯格曼是“愿望他者的提问系统”、伯格曼-德莱叶是“宗教系统”。当然我这种粗略的分类法大可以将一堆作者导演也给纳入,只是这个键连还是不要牵扯太多,以免自找麻烦。而这里,我主要是针对安东尼奥尼-伯格曼链进行讨论,提出一些假设,我想很可能有很大的讨论空间,毕竟,这文章本身也就是因应网友的争论而生。

首先我先提一下这五个导演间又可以作一个轮舞式的两两相应程序:德莱叶-侯麦是“抉择系统”、侯麦-小津是“生活映现系统”、小津-安东尼奥尼是“齐物系统”、安东尼奥尼-伯格曼是“愿望他者的提问系统”、伯格曼-德莱叶是“宗教系统”。当然我这种粗略的分类法大可以将一堆作者导演也给纳入,只是这个键连还是不要牵扯太多,以免自找麻烦。而这里,我主要是针对安东尼奥尼-伯格曼链进行讨论,提出一些假设,我想很可能有很大的讨论空间,毕竟,这文章本身也就是因应网友的争论而生。

再说回我刚刚提到两位导演间偶尔的交集,就在那短短的瞬间:安东尼奥尼的《过客》对应起伯格曼的主体探求系列(这个系列作品基本上几乎包含了所有伯格曼电影);另一条线索则是《放大》对应起“提问”的目标,而提问,作为哲学的主要过程之一,也几乎是伯格曼所有电影皆有的处理手法。

我们不妨先看后者,《放大》的问答:出题与解谜同时揽在一个人身上。基本上,总感觉安东尼奥尼的人物在追求一种现状的突破,所以我们可以解释得出《蚀》或者《红色沙漠》女主角的那份游移是怎样的状态;甚至我们可以看到更早先那些作品的处理方案:《一个爱情的记事》中希冀打破命定的努力,因为实在不愿意再在命运安排的重逢后再次依赖命运牵引着另一个生命的逝去,当然,或许也可以说女方在某种力量的推进中,并非十分情愿地顺应这份重逢的状态,可内心里却可能是拒绝这个状态的;《女朋友》里进取的野心更是,但更重要的是她离开她一心想打入的时尚界主要还在于情感的不明确性带来对于未来的微徨,于是她要离开,踏上那条(安东尼奥尼人物们)注定的道路——逃离;《吶喊》的游走就更不用说了,这趟游走更重要的是找到归乡的理由;乃至于三部曲之后的每一部作品皆然。所以安东尼奥尼除了安排逃遁路线(德勒兹的用语),更在后来的影片中不断设计不同的“沙漠”,这沙漠指向无边际逃遁的疲惫与无尽性,从《红漠》开始,沙漠的轮廓越来越清晰,也越来越吃重。但不同于施特罗海姆沙漠的耗损(熵),安东尼奥尼的沙漠是开放的,迎向一种未知的“生全”(我们假设伯格森提出的“tout”有其发展与不可预测性,所以翻译为“全”还不够,还得加上一个不断增长的“生”)。而这些所有的探问、游移、逃离,化为具体的展现,就成为《放大》这部作品,其重要性不言可喻。

只是安东尼奥尼的问终究得不到答,这与伯格曼接近,两个人的提问不会有具体、确切的答复。只是伯格曼稍稍不同的是,他的影片几乎会得出解答,只是有点文不对题罢了。这是为何在我看来,伯格曼电影总是更为乐观一些的,因为即便回答的方向错了,却都是一条新的方向,虽说只是暂时延缓原问题的提问时间甚至它们的重要性,更重要的是新的解答带来的希望与新方向给出的积极性,总叫人有些新的期待。所以当《野草莓》的老医生回看他的过去,到底剩下些什么,而他继续活下去又有什么意义时,他找到的答案不是在他自己身上的,是一种给他温暖与希望的“生生之情”(原本打算堕胎的媳妇最终还是决定生下孩子),这引领他再次进入回忆的美丽境界(所以影片并没有“剧终”字样);《处女之泉》的父亲无法探知天意,但却坚定了自己的信念,因为他这才真的领悟到神意不可问的道理,即使他的悲痛无法得到合理的解释;《第七封印》的骑士也因而找到了他守护的价值:幸福的当下。

只是说两人处在不同的戏剧传统中,表现着截然不同的表现情境。伯格曼遵守着戏剧传统,他的戏剧性即使有时牵涉到道具、物体等,但最主要的还是在与人的互动关系里;而安东尼奥尼则不同,之所以可以将他与小津一起放在“齐物系统”,则在于说他的戏剧性不只是人物本身可以展现的,而是就算距离人物遥远的彼方也可能成为戏剧性表现对象,当然人们可能会说如果环境本身没有跟人起了关系,又怎能有戏剧性存在?尤其,如果人物到不了的地方,景物本身也不会被呈现。此话不假,即使安东尼奥尼最讳涩的空景,也绝对有其存在的理由与迹象,这与小津的处理不同。安东尼奥尼的空景总是带着“经验论”的,比如《蚀》或者《放大》这些电影中的空景,无一不是在于人物“在”与“不在”造成的对比上呈现意义,只是说,他的空景往往造成一种因加长的休止符而延伸出一层新的意义。德勒兹称为“temps mort”(台湾翻译成“冗逝时间”,大陆翻译作“沉闷时间”),这个词想当然尔很可能又是德勒兹的自创词,很可能参考自法文的“静物”(choses mort)这个词,而不论何种中译,总带有贬义,可能因为在“无人风景或被清空的空间”本身呈现太过恼人的空白所以这么翻译这个语词。但在我们看来,或者翻译作“沉静时间”或“沉寂时间”或许好些,尤其这些看似空白的时间其实并没有空白。这些人们所谓的“空白”其实大有其戏剧性,只是可能不是人们所习惯的“戏剧性”罢了。

三、思的过程

假如我们说一部实验电影常在于将一个概念实验到某种极致,而一部伟大的剧情影片很可能在于它影片中所传达的某“一”种要义。我们就假设这些作品努力的“寻思”过程便成为其影片的主要叙事过程,不论它最终得到的答案会否令人满意(不论是令创作者还是观众),终究是带着我们经历了一段过程。思的过程或许没有指出所有人的秘密,但仍然是一个思的旅程。如果要我说,那么可以是很多作品都已经到达那里了。伯格曼和安东尼奥尼的“旅程”特别在体现这个过程为具象的努力,也算是少有人能出其右;“公路电影”也该为他们立个碑的。

有时候这么想,导演试图将剧本影像化之前,编剧(或许就是导演自己)不已经先历经了一段思的旅程了吗?那么在这个探寻的过程,到底剧本本身给了创作者什么?或应该说,他们借着它们达到了什么思了?

于是,如果我说,伯格曼老是文不对题,那又是怎么一回事?假设他写了一位老医生前往领取荣誉奖而踏上一段长长的旅程,在那途中又会遇到许许多多的遭遇(《野草莓》)。到底伯格曼想写些什么?他想透过医生探问什么?而过程如何?最后老医生得到了答案吗?还是他自己根本没有提问?提问的总是创作者吗?如果编剧时伯格曼已经发现他的问题在这出戏里得不到解答,那么何以又将影片拍出来呢?也许,他所欲呈现的,就是一种“过程”,他的思的过程吧?

寻思过程的揭密,最近在米哈尔科夫的《12》中,相当如实地呈现。这十二位陪审团原订想探询的“真相”:对少年定罪与否,最后却是每个人被迫揭露自己的过去、深沈的秘密,除了那位“艺术家”成员之外!身为联合编剧与导演的米哈尔科夫自己出演了这个艺术家的角色,难道不是对于我上述提问的一个反讽的回应?

可,事实上,语言的歧异本质,是创作者游戏的武器,同时也是评论者游戏的武器。我指出的探问,可能指的是创作者,也同时可以说是创作者笔下的人物。再不然,还可以将问题丢回观者。在传播系统中,我们总有一个发讯者,一个文本,一个收讯者。然后,倘若还说不通,在文本之中(同时也是“之外”),我们还有语境、媒介管道以及符码可以探讨,比如在符码中的后设语言就又有多少工具可以拿来探讨,尤其是精神分析等工具。当然,创作者总是狡猾的,所以评论者的尖锐有时候也算不上什么了。

但孙悟空不管怎么翻,总逃不出如来佛的掌心。评论者的观点不管怎么流窜,哪怕言外之意的挖掘甚至是过度的诠释都好,始终离不开所讨论的文本,或许这个文本很开放,但那个开放性是否恰恰因为它的不可企及,就像可以无限伸长的五指山?所以当我说,伯格曼始终文不对题时,他也许正得意地笑着说,对的,那个过程不就是我要你们看到的?

当我们看到《偷自行车的人》(德西卡)、《德意志零年》、《小美人》(罗西里尼)或者《卡比莉亚之夜》(费里尼)、《艳阳时节》(祖里尼)乃至于《狮子座》(侯麦)、《筋疲力尽》(戈达尔)、《水中刀》(波兰斯基)、《职业》(欧米)等作品那份无限的躁郁,不就刚好跟继承了这现实主义传统的安东尼奥尼作品中所呈现的“死寂”一样吗?这恰恰就是导演想要呈现的“过程”。在这过程中,我们总是看到摄影机(加上剧本)如何捕捉了人的抉择,即使人物什么都没做,他仍选择了什么都不做。

当我们看到《偷自行车的人》(德西卡)、《德意志零年》、《小美人》(罗西里尼)或者《卡比莉亚之夜》(费里尼)、《艳阳时节》(祖里尼)乃至于《狮子座》(侯麦)、《筋疲力尽》(戈达尔)、《水中刀》(波兰斯基)、《职业》(欧米)等作品那份无限的躁郁,不就刚好跟继承了这现实主义传统的安东尼奥尼作品中所呈现的“死寂”一样吗?这恰恰就是导演想要呈现的“过程”。在这过程中,我们总是看到摄影机(加上剧本)如何捕捉了人的抉择,即使人物什么都没做,他仍选择了什么都不做。

只是如果大师们只是单纯地这样“呈现”,那么大概还不足以成为令人无法抹去的名字,不管观众喜欢与否,安东尼奥尼的名字也会跟着电影史永远留存。那是因为在空的过程,那片看似死寂的映象里,已经包含了思的过程了。

只是为了稍稍减缓抽象性的展现,安东尼奥尼转为一种更为具体的呈现方式。假设说,在彩色电影中,他找到了一种完美的主题呈现法,那么他的亲切转向也是一个理所当然的走向。就好像小津在彩色作品中达到了他以往作品未曾达到的高度,也就在于他所追求的完美状态得有色彩的介入才算完整。所以,从《放大》之后,安东尼奥尼以一种相对具体的题材,表现以往的主题。这个主题或许在过往是一个较为局限些的小题目:情感;现在,透过提升了的材料,主题也跟着升华了:主体。即使情感非常可能是身为一个主体性的最根基前提,但安东尼奥尼明显地将他的摄影机钢笔移到另一个小世界里去书写了。从自我的怀疑、理想的幻灭一直到身份的替换等,我们除了跟着人物那不稳定的主体状态摇荡之外,我们同时也得经历一场主体(或者更小一点说,身份)认同。

同时,当伯格曼的人物们看向镜子,他们自信地以为看到了“自己”完整的倒影,可能吧,但同时却也在某种程度下认同了镜相反射。主体成为一种欲望客体,一种异化的成影。但他们终究会发现他们信仰的只是一面虚像。然后在社会体制的“父之名”下,疲惫地活着……

“回归主义”是一个有效的道路。特别是当导演试图透过文本去进行一次议题的探讨,那么,撇开沉重的包袱,尤其是作品生发当下的语境包袱,则有助于观众去察觉那背后对一种“共时性”的主题之探问(库斯图里卡从《地下》之后的转向也是明显的),命题与主题较易产生链接。并且,在回归主义的诉求下,至少可以不再依托于某种象征性的假面(这个假面往往是理想自我的化身,而这个理想自我却往往跟他者混淆,最近一部比较明显的片例,要属《寻找艾瑞克》了),而直视探问的核心。无怪乎那部关于核废料处置的问题纪录片《核你到永远》的导演,在这部探问一个无答案(而他以及当前世人无人敢说有答案)的问题,虽具有彷如《2001太空漫游》般外观的作品,导演声称更直接的影像是来自安东尼奥尼(特别是他的《蚀》和《红色沙漠》)。不过这还涉及到另一个问题,议题的提问体系。

“回归主义”是一个有效的道路。特别是当导演试图透过文本去进行一次议题的探讨,那么,撇开沉重的包袱,尤其是作品生发当下的语境包袱,则有助于观众去察觉那背后对一种“共时性”的主题之探问(库斯图里卡从《地下》之后的转向也是明显的),命题与主题较易产生链接。并且,在回归主义的诉求下,至少可以不再依托于某种象征性的假面(这个假面往往是理想自我的化身,而这个理想自我却往往跟他者混淆,最近一部比较明显的片例,要属《寻找艾瑞克》了),而直视探问的核心。无怪乎那部关于核废料处置的问题纪录片《核你到永远》的导演,在这部探问一个无答案(而他以及当前世人无人敢说有答案)的问题,虽具有彷如《2001太空漫游》般外观的作品,导演声称更直接的影像是来自安东尼奥尼(特别是他的《蚀》和《红色沙漠》)。不过这还涉及到另一个问题,议题的提问体系。

四、主体与问体

提问与回答也容许答非所问,只要两者的“提问体系”(问体)起码也要是属于同一层级的(有时解答高于问题)那就问题不大。在此我先迂回到另一部影片,一部台湾纪录片《鲁笠》,题材主要关切东港镇的一个民俗传统“迎王船”,这三年一科的仪式据说几乎是每个东港人都要参与的活动,而名列仪式造册的人一辈子都将在自己的岗位上尽责,直到死亡才得以从除名,且多由家人世袭,比如你若是被列在“轿班”,每三年都得回来抬轿。这个活动大概一次为期七、八天,主要是在“寒露”与“霜降”两个节气之间,“迎王”又有“代天巡狩”之称,类似亲差大臣代替玉皇大帝到民间巡视,王爷下凡巡视时,东港人就要造王船迎接,而活动的高潮,是在岸边将豪华的王船连同金纸一同焚烧推入海中,象征将王爷送走,请王爷继续守护渔民们赖以维生的那片海。《鲁笠》的主创(制片人)身为东港人,也背负着其中一个主要的职务,这部影片就是为了探问究竟“迎王”对东港人的意义而拍,毕竟劳民伤财,而为了这八天的祭典,在外工作或游子都必定要回东港,有人甚至因为无法请这八天假而索性辞职,因此它应该要有什么意义吧!

有趣的是,影片透过四位主要人物旁敲侧击地从不同角度来解说仪式的主体,但多以“传统”来表达仪式的流传,这些与祭典有关的重要人士看似即使熟悉祭典的种种细节,却无法提出为何要如此的答复。其中一位人物身为2009年科的主办者,就在仪式开始前的一个多月,他的儿子因为强台侵袭,在从高雄赶回东港的路上不幸意外丧生,许多人都以为他应该不会再继续插手迎王事宜,岂料丧事并未影响他的工作,接受访问时,谈到这件悲剧,他还表示不能将自家悲剧拿来质疑神明,而是该更加虔诚服侍王爷。这一段真实事件,无疑令人想起《处女之泉》。在这个答非所问的问题上,信仰与生命似乎不是一个对等的问体,因而,即使没能得到满意的答案,但至少回答的问体高过了提问。这也是一个伏笔。

拍摄当年,除了八月强台之外,祭典预定时间的前一周甚至出现双台扑来。这时所有人都热切关注台风动态,因为准备事宜还在加紧处理,但也大致备妥,可是双台侵袭很可能摧毁这一切。影片就在这时候增加了第五个人的观点,一位退休渔民,他以多年经验铁口直断,台风一定会来,因为即使前一个转向(特别是大多数转向都是偏北行径),但牵引效应也会让后一个台风直扑东港所在的南部。就当大家都为此苦恼不已,主事者表示一切都有王爷作安排,而这个名为“芭玛”的台风,最终却出乎意料地往回折返,二度冲击才刚侵袭过的菲律宾,最终给菲律宾带来严重灾情——而“芭玛”这个名字也因此被删除,不再用来替台风命名,随后的米勒台风则因气团拉力,被抛向北方,一路冲向日本,也造成不小灾情。东港人表示,这正是王爷与台风“沟通”的结果。

结果,片末并没有对片头的提问做出确切的解答,但光是那位丧子的主事者,以及违反“常理”的台风路径,基本上似乎已经为影片提出某种解释,且又是一个更高层级的问体。因此,答案可能存在于这些事件之中。

正因为问体的落差,同样也造成解答的假象。比如说《论语》中一段关于“直”的对话:“父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”在原出处的段落中叶公原本是想透过“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”这样符合社会正义的事迹来挑战孔子的人性论,却引出孔子既透过“话术”翻转局势,同时也重新寻觅一个对答的新战场来定位问体:“吾党之直者异于是。父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”孔子的回答基本上回避了“法、理”的问题。

同样地,《野草莓》对自身定位的问题最后是以“生生”作为响应,但是原本的问题始终没有获得解答。事实上,伯格曼笔下的人物,经常是透过镜像(且往往是被迫的)的方式去体现了某种自我关照,可是这在镜中显现的影像,难道是真相的映像吗?特别是,镜像本身就是虚的,如何从虚的、表面的之中(即使和真实很像)看到真实?这也是为何,只有在现实中的象征性镜像中或能提供某种真理,如《第七封印》里头,小丑太太与孩子的影像,映像了片头小丑看到的圣母带圣子学步的影像,这才启发了武士布洛克拖延死神的真正意义。

在安东尼奥尼那里情况也差不多,他的人物是在遭遇无法适应,也无法找到自我定位的空间,于是逃脱成为唯一的可能。这也是为何“沙漠”的形象在他后期作品越来越重要,在《一个女人的身份证明》中,沙漠已经延伸到外层空间了。因为将自我放逐是他的人物能想出来的方法,既然无法沟通,那么索性离开现况、离开这里、离开这个身份,如此一来,当不在场成立了,也就不需要沟通,自然就没有沟通的困难(从这点来说,很难不将它看做《过客》的延续)。因此,《蚀》的意义才会如此重要:在这小小的近郊一角,镜头不断地回看,从不同角度、不同距离,可是再也无法觅得主角的踪迹,那个水最终还是漏出来的水桶,无疑是在“时间”的作用下被侵蚀,破裂,暗涌;却在时间的轨迹里头,也不再需要有情感的交流,因为连主体都缺席了。就在这个时候,另一个问体被引入了,这就是下车男子手持报纸,头条标题攸关“核武”的原因了:人的沟通已经无法建立,乃至于要彼此毁灭殆尽使得沟通彻底缺席。所以《夜》的开头不断处理两种空间影像的辩证:旧与新,它们之间不可能和平共处,新的城市影像是奠基于旧的城市影像之消亡而存在。就像小津在《东京物语》纪子接到婆婆病危电话之后的呈现,窗外施工的噪音声声刺进心痛的纪子心中,紧接着两个施工的影像揭示了城市之重建轨迹,同样地,婆婆所代表的旧时代唯有逐一消亡,才保证了东京所象征的新时代得以诞生。无怪乎安东尼奥尼不敢看完小津作品。

然而,诚如庄子所言“天之苍苍,其正色耶?”透过视觉所见,都还不见得能看清事物真相,更别说一个透过镜像,一个透过离开,又如何能真的探得他们(人物以及创造他们的导演)所欲寻找的答案呢?但无论如何,这两位在一天之内一前一后离开人间的导演,还是在问题的思考与研究上给了我们极大的启发。

然而,诚如庄子所言“天之苍苍,其正色耶?”透过视觉所见,都还不见得能看清事物真相,更别说一个透过镜像,一个透过离开,又如何能真的探得他们(人物以及创造他们的导演)所欲寻找的答案呢?但无论如何,这两位在一天之内一前一后离开人间的导演,还是在问题的思考与研究上给了我们极大的启发。