掘火B站

微信公众号

掘火电台podcast

掘火旧版

掘火官方微博

标签: "Deleuze"

阅读所有添加了这个标签的文章: "Deleuze".

從情感到行動:衝動—影像

箇中緣由來自於衝動—影像處於情感—影像和行動—影像之間,它不再具有情感—影像所堅持的純淨與模糊的獨特性,例如說某種感受到的特異知覺,但它也不是完全付諸於行動那般推動敘事,像是我們所有的模糊知覺成為了衝動,而衝動再成為了行動。

從《土耳其人的聖母》論現代主義電影中的身體

他成為了德勒茲在《千高原》所論的無器官身體,無法定型,無法被認同,它所經歷的儀式只是將身體形象不停地轉換,最終面對其自身的耗竭,如同他在《隱士居》裡所說的:「對於那些愛我的人來說,一切都結束了。」

一堂德勒茲上課筆記:屬人、屬物係統的交替

當我們注視著它,它也以一種持續、穩定與被凝視,甚至「反射」而反過來注視我們,它現在成為主體,觀看主體,不再是一個面孔,而是為被看者的我們的「強化映射」,因而它「解面孔」(dévisage) 。

透視法作為一種形體形式

在此,我們將把透視法看作形體力量展現的形式。如果說電影影像是一種想像的匯聚和形象的遷移,同時是一種歷史凝聚與美學移轉的表徵,透視法在現代電影中的造形性特色就非常值得玩味。

了解得比创作者还多?——对艺术解析与写作法的一次随想

即使是向着同一个东西进行思考,也都不见得想到一起去。这是必然的,同一个太阳看进不同眼里的感受不同,因为甚至在同一个人眼里也不见得真的知道其价值为何,这或许就是福尔(1)对洛兰(Claude Lorrain)的体认吧。

不在场的(男)人

景框分析狂热者柏尼泽(P. Bonitzer)的《爱到无路可退》(Rien sur Robert)影作中的主人公罗伯,似乎是一种「场外」的人物进入到场内来,但究竟,这怎么办到的?请读者原谅我必须岔开谈一下一些关于不在场人物的处理模式,我想,将有助于我们厘清这个「不在场人物」的概念。

永恒的逃逸和重复的生成——关于流行音乐中的德勒兹和加塔利(下)

以《千高原》篇首的这句话为基础,我们创建了Sub Rosa。从一开始,我们打算做的就不仅是一个厂牌;它也许架机器(Machine),由块茎,由波峰波谷,由寂静和疑问构成的机器…

永恒的逃逸和重复的生成——关于流行音乐中的德勒兹和加塔利(上)

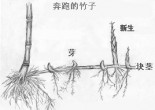

流行被视作一种块茎,是因为其在合适的时候以一种混乱的、切实际的,又是即兴的方式——而非精致的、程序化的理论化的方式——发展生长。块茎逻辑反对树状逻辑,后者是连续的垂直的生长系统,具有以固定根系为中心的等级结构。

更多内容翻页