莫西子诗的第三条路

文/王莫之

(一)

《原野》是一张非常任性的专辑。它在华语乐坛的飞仙姿态,表面上,是莫西子诗对于成名曲《要死就一定要死在你手里》的扬弃。这点好解释,《原野》碟如其名,被制作成了纯彝语唱片,它玩的是概念,正如电影《鸟人》,导演既然决定了“一镜到底”,其他因素必须靠边站。

《原野》的深层次任性是它的不插电(unplugged)。这点,任性如窦唯,也不会如此刻意地压榨电声乐器的空间。于是,《原野》好似原声乐器(acoustic)的内部沙龙:木吉他、鼓、口弦、口琴、唢呐、口风琴、笛子、哨子、笙、马布、克西竹尔、陶布舒尔……达成了这样的共识,专辑的第八首歌《失去的森林》就变得无比微妙。我们听到了仅有的一次例外,合成器的入侵,它是如此突兀,显然是故意为之。象征或者隐喻,这种气氛早在曲子最初的两组音符就已渲染。木吉他的暴力扫弦,一瞬间,仿佛树被砍断了,两组音符之间的静默是树干的无奈倾倒。偏偏第七首是专辑的标题曲《原野》,经历了六分多钟的施巫,现实如刀,对比是那么惨烈。

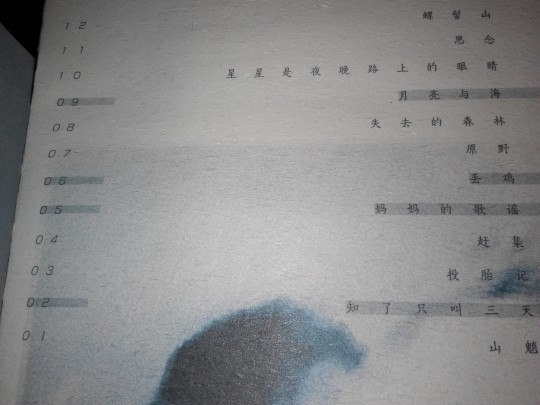

曲目顺序是莫西子诗抒情的重要表达。翻开唱片内页,曲目是颠倒的,第十二首《螺髻山》排在最上面,逆推到开场曲《山魈》。我没有考证过,这是否是中国乐坛破天荒的第一次,但是如此反常的目录极为罕见,而且有一条时间线索。如果曲目按这个顺序登场,我们就会坐上时间穿梭机,从当下的北京回到莫西子诗的童年,回到他童年的大凉山。当然,这只是刻意营造的心理事实。翻过目录页,每首歌曲的详细介绍按照CD音轨的顺序印行。莫西子诗没有再任性,他很清醒,自己回不去了,自己的故乡也回不去了。

(二)

有没有人在听《原野》的时候想起Dead Can Dance呢?我说的是《The Serpent’s Egg》、《Aion》时期的DCD。我有一个朋友,景灵堂的琴师,专修欧洲古乐,我们见面常谈论DCD,《Aion》是他最喜欢的DCD专辑,其次是《The Serpent’s Egg》。有一天,我对他说,去听一下《原野》吧,那是中国版的“逝者善舞”。他非常惊讶。我费了一番口舌,理由有两点:(1)我听到了一些濒死的(彝族)部落文化,它们在莫西子诗的音乐里翩舞;(2)如何让濒死的文化翩舞,他们采取了相同的策略,也即改编世界音乐(world music)的第三条路。

可以先听一些小泉文夫先生录制的唱片,明晰何谓纯正的世界音乐。自上世纪五十年代,这位日本学者探访各国的民族音乐,邀请当地名家录音。这些录音日后成就了King Record的“世界的民族音乐”系列,它们代表世界音乐“唱片化”的正统,以非遗保护为导向,难入大众法耳。好些内地听众最初接触台湾原住民音乐是通过Enigma,接触凯尔特音乐是通过Enya,他们品的是世界音乐的试吃切片,以采样的形式、元素的融合被流行文化包裹传销。采样是世界音乐通向世界的一条高速公路,在此之前,非洲节拍和中东旋律与爵士乐的调情不具备类似的吞吐量。另有一条山路,风景更壮阔,却很崎岖。我们会在这条路上遭遇完整却不纯正的世界音乐,比如郭英男在魔岩唱片的两张专辑,第一张《生命之环》受限于低俗的电子“建筑”群,第二张《横跨黄色地球》力图原生态,仍旧难逃商业调味,大量的外族入侵。这条山路后来被林广财走出了新的花样,《百年排湾风华再现》仿佛是一张合辑,对世界音乐在台湾的三种姿态做了总结:开篇两首是无污染的排湾族哼唱(风潮唱片某些出品的姿态),中间两首是汉语歌曲(陈建年的姿态),其余是西洋乐器对排湾族音乐遗产的改造(郭英男的被动姿态)。

发生在林广财身上的形式混乱在Dead Can Dance是家常便饭。DCD的某些专辑赋予听众两种穿越引起的眼花缭乱:一种是欧洲到亚洲的地域穿越,另一种是当代到中世纪的时空穿越。《The Serpent’s Egg》和《Aion》是DCD最为平衡的两张专辑,这种平衡与摇滚基因的几乎彻底放逐有关,与地域元素的相对固定有关。我还记得第一次听这两张唱片时的震惊,一支摇滚乐队做了两张中世纪古乐,关键是,它们并非纯粹的古乐,首先是因为中东风情的融入,其次是它们并非先贤留在经卷上的、前人口耳相传的往昔印记。它们是全新的创作,换句话说,为了让濒死的文化翩舞,DCD以原创的方式改编世界音乐。在他们的唱片里,镌刻的是某段音乐史在他们的感官里的折射,这种经过变形或扭曲的全新创作浸淫在黑暗的汁水里,在我看来,构成改编世界音乐的第三条路,一条地道。还以《Aion》为例,我的那位朋友说,他听完之后迫不及待地按照DCD的乐风标签去猎艳,摇滚乐的整部历史让他失望了,最后,他在欧洲古乐、中东音乐的怀抱寻到了一些似是而非的浪漫。朋友的这段大学往事,让我想起Yas-Kaz(佐藤康和)为暗黑舞踏(Ankoku Butoh)大师土方巽做的配乐( http://v.youku.com/v_show/id_

(三)

我不知道林广财何时会出第二张专辑,但我很清楚,莫西子诗还会继续发片。问题是,假使莫西子诗延续《原野》的思路,那他靠选秀积攒的“明星”光环会彻底消失。他会变成一只鼹鼠,在暗黑的地道里与他的听众捉迷藏,或许,他本来就是一只鼹鼠,惧怕阳光。

让我们戴上有色眼镜聚焦《原野》。整张专辑,每首都有吉他的痕迹,好些时候,这件与莫西子诗的家乡,与大中华缺乏原野意义的乐器主宰了声场。或许,吉他的原野在于它姓“木”,而非“电”,不过,因为它的领衔主演,莫西子诗的音乐总有一部分踩进民谣的背影。听《妈妈的歌谣》、《月亮与海》——专辑里最受欢迎的两首,前者在虾米网的点播数超过六十二万,远远超过其他——你会遐想,假使它们改填汉语歌词,有无机会成就第二首、第三首《要死》。

当下的中国,各种形态的民谣如同股票一般闪耀,民谣已经成为小清新之后的新一代靡靡之音。我听了莫西子诗协助某位民谣女神的新歌,制作精良,宛如一个漂亮的喷泉,把一滩死水射成一个固定的造型。这个造型在虾米网的点播数超过一百六十万。点播数和民谣的意识又让我想起DCD,这支乐队在虾米网最热门的三首歌,前两位都由Brendan Perry演唱,第三位是纯器乐。Lisa Gerrard去哪儿了?4AD的仙音女王去哪儿了?这不是什么难题,考虑到Lisa演唱的曲子大多具有两点特质:(1)它们和摇滚缺乏甚至没有交集;(2)它们完全没有歌词。没有歌词,是的,不是不提供歌词,而是没有歌词。Lisa唱的是自语,或者说是一系列的情绪。这才是难题,除非你和我一样,臣服于她的情绪之丰饶、唱功之华丽。我在听DCD的录音室专辑时,间离的感觉好似一群饥饿的蚊子迎接我,前一首,Brendan还在用浑厚性感的英语笼络听众,用民谣的规整与哀伤拯救销量,下一首,Lisa一开嗓,变天了。这种不成文的交替是DCD专辑的永恒旋律。乐队解散的前后,两位各自发表了第一张个人专辑,审美差异被无限放大,从Brendan的《Eye of the Hunter》到Lisa的《The Mirror Pool》,镜头仿佛是从Tim Buckley的演唱会切换成了贞德的火刑现场。想象一下吧,如果莫西子诗的处女大碟是这样组成的:1-《山魈》(彝语)、2-《要死就一定要死在你手里》(汉语,编曲世界音乐化)、3-《投胎记》(彝语)、4-《妈妈的歌谣》(改汉语)、5-《原野》(彝语)、6-《失去的森林》(彝语)、7-《月亮与海》(改汉语)、8-《星星是夜晚路上的眼睛》(器乐)、9-《思念》(改汉语)、10-《螺髻山》(器乐)。唱片的名字改为“失去的森林”。这就是DCD的折衷美学。原谅我的胡闹。我的潜台词不是这样更好,而是这样也行,关键在于平衡,在于创新。关于莫西子诗的下一步,我能想到的最糟局面莫过于九首平淡无奇的汉语民谣,逐一缩在《要死》下面。如果不幸言中,那真是非常任性,而我也只好任性地重温《原野》,然后用一支红色记号笔,把封套正面那两个小字改成“失去的森林”。

还没有试听,不能体会