Vini Reilly短篇集

文/王莫之

Vini Reilly短篇集

1.炫技派素描

很久以前,在Youtube上看过一段视频,迄今难忘。

是The Durutti Column1985年在日本五反田(Gotanda Kanihoken Hall)的一场公演,我看的那首叫The Missing Boy。同年,相关录音以Domo Arigato的名义发表,任何角度,在DC的现场专辑里都算极品。名字也很欢乐,日语“どうもありがとう”的音译,“感谢”之意。这种玩法在摇滚乐的名曲名作不算孤例,King Crimson的专辑Discipline,第三首Matte Kudasai或许更经典。KC的泰斗地位明摆着,尤其Robert Fripp的吉他演奏,开宗立派,流布绵延。当一种风格上升为程式,对后辈来说就构成陷阱,郑钧《第三只眼》的第五首歌具有警示意义。

1995年的圣诞月,The Durutti Column的主脑Vini Reilly登上WIRE(第142期)杂志封面。访谈中,他袒露初见Robert Fripp时的讶异:“他居然知道我是谁。”导引这句的内容更值得玩味,原话是“I’m not a star virtuoso guitarist”。明星?Vini没说错,自己的名声有限。炫技派?Red Hot Chili Peppers的John Frusciante唱过赞歌,夸Vini是“伟大的吉他手”(注1)。怎么理解?是自谦,还是瞧不上花架子?我甚至怀疑他是高级黑,借机腹诽泰斗,因为在他眼里,最喜欢的吉他手是自己。那是1981年的布鲁塞尔,记者追问:

“那么第二喜欢的呢?”

“没了。其他的都不喜欢,我也不听其他的吉他——我曾经喜欢过Django Reinhardt,但是后来发现自己有点试着学他。所以我刻意不再听吉他演奏家。”

人是会变的,两次采访相隔十四年。在阅读了大量的Vini访谈后,我发现他在人事的态度不比对美学的观念那么坚挺,有时甚至自我推翻,比如他对Morrissey专辑Viva Hate的贡献。本世纪初的一系列采访,2004年的一部Morrissey纪录片,他都是秋菊体,控诉制作人Stephen Street,自诩在Viva Hate里创作良多,却没得到署名和认可。到了去年,一位Morrissey的女粉丝去探望他,他的态度居然彻底扭转。这和他经历了三次中风应该无关,他的思路绝对清晰,比如这段:

“用一句话概括自己。”

“我不是一个炫技派。”

“很多人不这样认为。”

“但是,即便在我的巅峰时期,我也不是最好的。有些人说我很棒,那纯粹只是胡扯,不懂音乐的记者为了各自的计划瞎写的。在科尔多瓦,在西班牙的酒吧,我能给你找到两千个吉他手,他们没发过唱片,弹起琴来能让我变成傻瓜。我现在根本都不算吉他手了,经历了三次中风,不算了。”

WIRE的采访也是这样,他说:“如果你要的是炫技,那就到西班牙的大街上看看,那些弹佛拉门戈的哥们。”

可这无法解释The Missing Boy当年给我的震撼。Vini的右手在合成器的键盘与吉他琴弦之间飞速轮转。他弹吉他,拇指在低音区伴奏,同时,其余四指在高音区跳踢踏,手法之快,仿佛蜜蜂振翅。日本人的镜头一旦从特写切换近景,你就只剩下惊叹了,不知道该怎么弹。如此“精细流”地虐待吉他,大概只有John Fahey能够一战。问题美国大师是窦唯姿态,Vini自弹自唱,画方画圆还涂三角。当然,看久了,也就摸到法门了。右手在琴弦上抽风,左手在吉他品格的走位基本固定,一般是两到三组和弦,才换品,关键是快而密集,让和弦成为模型。他用Les Paul完成组合,加一些回响(echo)、镶边(flanger)、和声(chorus)以及相位(phaser),但是不用失真(distortion)。

“影响我最多的是Fats Waller,一位现象级的乐手。他有这种本事,用复杂的和弦弹出易于接受的旋律,那也是我的目标,无论听起来多么技术。”

还是WIRE,他终于承认自己“技术”了。有趣的是,Fats Waller是弹钢琴的,美国Swing时代的名家,1943年就早逝了,十年后Vini才出生。他是怎么融会贯通的?想必也是通过影像资料。不过钢琴对他确实意义非凡。九岁那年,一位德国老师教他弹琴,她有架羽管键琴,十二年里,灌输远至巴赫近到马蒂奴(Martinu)的文化修养。当然,在他,最重要的影响是纠正吉他技法。天晓得那位爱好古乐的犹太人是不是一个吉他快手。

2.错觉

指甲与琴弦的接触是如此匆忙,Vini这种弹法决定了他离不开电吉他,离不开后朋克的某些音色:阴冷、爽脆、悸动、优雅、颗粒感十足。除了少数例外,他是这样一以贯之,这样风格化。从1980年The Return of the Durutti Column算起,名下出品超过三十张,任意一首,但凡吉他亮相,你就知道那是他的音乐,署名若非The Durutti Column,必然离不开Vini Reilly。

太多文献把这两个名字划上等号。曼彻斯特是有这种土壤的,另一支上世纪七十年代组建的曼城传奇The Fall,一样屹立近四十年,也被认为是Mark E.Smith的个人秀。我视DC为双人乐队。作为鼓手的Bruce Mitchell(后来还成了Vini的经纪人),论创作贡献,可以忽略,但在DC的独特声音里,他的鼓机是一笔浓墨。更让人动容的是情谊。超过三十年,一个男人寂寞无闻地追随你,这不是一堆唱片的署名能解释清楚的。Vini在情感表达上稍许朴素(注2),正如他瘦削的身量,纪念朋友的方式:

“曾经有个男孩/我算是认识他/不过一瞥的交流/让我感觉不错/留下一些痕迹/现在成了传奇……”

The Missing Boy以这段歌词开场,也以此收尾。Ian Curtis自缢后,Vini迅速写歌表态。2003年,Vini回忆了这一段:“我和他真不熟,但是当我们开始不只是聊天气的时候,我们却不幸地失去了他。”这首作品收录在1981年发表的专辑LC。“LC”是意大利极左组织“不懈抗争”(Lotta Continua)的缩写,用政治旗号代言在DC并不新鲜,最醒目的就是乐队的名字,脱化自Columna Durruti,也即西班牙内战时期最大的无政府力量,人数达到过六千。显然,“The Return of the Durutti Column”是无政府版的《指环王》第三集。错觉,绝对是错觉。专辑的开场曲叫《夏日素描》(Sketch for Summer),第一组音符出自合成器,鸟儿鸣啭,知了聒噪;随后是鼓机,仿佛心脏搏击;吉他来了,点彩,成线成面,构成一幅明丽的夏日素描。这哪是暴动,分明是小清新手拉手去看草莓音乐节。

“我从十五岁起受抑郁症的折磨。我尝试过三次自杀。朋友给的武器,我最后还是拿了。另一个朋友救了我,因为他的女朋友得了白血病。他问我可否写点什么给她,一首曲子,让她开心。我做了两首,后来它们成了我的第一张专辑。”

Vini没说是哪两首,Katharine的可能性颇大;他也没说抑郁的原因,倒是老友兼东家Tony Wilson踢爆料:“这孩子有神经性厌食,数月无法进食,有时你得在五点之前和他谈事,因为那是他吃东西的时间。”Vini也谈过一次:“医生没在我身上找到什么问题,他们能做的就是给我开镇静剂,让我睡觉。”

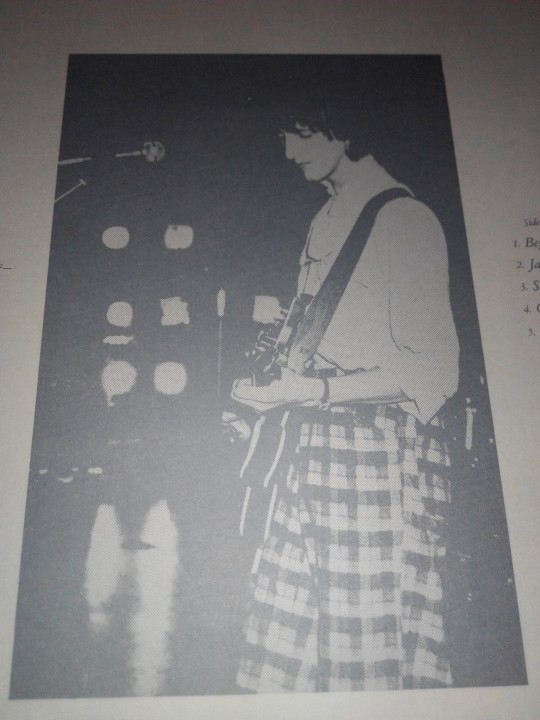

这就解释了Vini的瘦弱形象。他的早期创作也是这般气质,声场蝉薄,假使是户外演出,仿佛一阵风就能刮走。偏偏旋律是如此曼妙,如此密集,如雾如纱,层层叠加,有时,听众幻想那是一个淅淅沥沥的黄昏,雨被风碎成水汽,被射灯染上颜色,台上的Vini料理这些音符,婉约优雅。后朋克时代太多的演出影像可资佐证,别的团是四五个人刀光剑影,Vini是斜阳西下断肠人在绣花。多年以后,这种超凡绝俗的台风氤氲着吉他音墙,得了一个自赏派的雅号。

3.先锋,新浪潮说

对Vini而言,后朋克真心不是一个合适的标签。当然,他是后朋克殿堂Factory签的第一个艺人,历史的误读也会在他八十年代末九十年代初的几张专辑里达成某种和解,比如1988年发表的专辑The Guitar and Other Machines。多少次,Vini拒绝为自己归类,没想到2013年,老头在James McGrath的茶会上给自己扣了一顶帽子——Avant-garde Jazz Classical。权且照字面译成“先锋爵士古典”吧,反正他的态度很鲜明,我和摇滚没关系,这在1981年在布鲁塞尔就强调过了:

“我的音乐紧密地植根于新浪潮,这里面是有尝试的,对实验的东西,对摇滚是什么不是什么的重新定义。我厌恶摇滚乐,厌恶任何摇滚乐所代表的,我喜欢新浪潮,喜欢任何新浪潮所代表的。问题是你必须和摇滚人使用相同的器材,为了摧毁摇滚,创造新浪潮,这很困难。”

关键是,何为新浪潮?难道是通常理解的,上世纪七十年代末,由于合成器的引入对传统摇滚乐的冲刷沉积。三年后,Vini去日本巡演,接受了杂志Musique Epave的采访,他这样定义新浪潮:

“独立厂牌是新浪潮运动里非常重要的一环。它可能是最重要的一环,可能是运动本初还留下来的全部。它的意义在于,新浪潮运动的全部指向了一点,那就是音乐产业的陈旧。它在生意人的手里。为了发片你得干各种蠢事:复制、模仿那些已经证明能卖唱片的乐队。现在,新浪潮来了,你有了小型的独立厂牌,它们只是试图印发,比方说两千张唱片,然后卖掉,不亏钱就行。关键在于音乐,新的音乐,新的观念,新的乐手,能够有一次机会,被那些不可能听到他们的听众聆听。”

Vini连说了三个“新的”。显然,新浪潮在他与其说是音乐的某种样式或者风格,不如说是跳脱样式、突破风格,它是一种艺术态度。还有一点必须挑明,Vini的“先锋爵士古典”,先锋区别于实验(experimental),尽管实验摇滚(Experimental Rock)的标签也时常来找他。还是布鲁塞尔,他说:

“我实验音乐听得不多,因为我听不进去,听实验音乐真心不愉快。所以我偏向听一些非常美好轻松的东西。有时我偏向听一些好的流行音乐,而不是别的什么。摇滚乐里面的好东西并不多,就摇滚的范畴而言,出版的那些,全世界正在被创作的或者被演奏的,好东西并不多。这让我沮丧,大家都在相互效法,不知何故,也不再有太多的原创性。这个嘛,你知道,朋克的出现打破了所有在上面的规矩,它毁了很多东西但是并没有发展出多少,它没有任何建设性的东西以填补那些被它毁掉的,确实没有,除了偶尔的灵光一闪,Echo And The Bunnymen,或者Joy Division,或者New Order,A Certain Ratio。”

无论他怎么唱衰摇滚,有一点是坐实了,他喜欢“美好轻松的东西”,这和他对WIRE说的“用复杂的和弦弹出易于接受的旋律,那也是我的目标”构成回环。这也是最让Vini的粉丝困惑的谜团——如此讲究旋律的音乐,怎么就那么缺乏掌声呢?

4.仇恨万岁

Vini离大众最近的一次是1988年,他参与Morrissey的专辑Viva Hate,专辑荣膺英国专辑榜的冠军。参与的原因和程度是一桩公案。

维基百科采纳了Vini的观点:“Suedehead没碰,那是Stephen Street的曲子,其他都参与了创作,从头到尾。我甚至还参与了制作。”这些话是Vini面对The Prism Archive的镜头说的,之前2001年,对David Hemingway讲的就比较含蓄:“Stephen Street制作过两张Durutti Column的专辑。他当时已经给Morrissey凑了一些和弦结构和歌曲结构。他们有了一些原始小样,需要有人来弹键盘、吉他还有采样弦乐,所以Stephen推荐了我。Morrissey似乎喜欢这个主意,也确实成了,除了我加入录音之后想要重写所有歌这点。我不是批评Stephen Street——他是个高手——但是那些歌不对我个人的路子,所以我重写了很多。整个过程非常愉快。我对Stephen Street和Morrissey的评价很高。”

到了2004年,争议升级,Vini在MOJO的The Smiths特刊检举道:

“Stephen Street给我放了一些他做的毛坯小样,坦白说,它们糟透了——就是C和F和弦,到处都是怪怪的A小调——可笑的原始素材。Morrissey在场,蹲在角落里,明显不安。基本上,他们是想让我来拯救这些歌,所以我走开了,想了一想。我同意了,条件是我可以重写所有音乐,从头做起。事实上,里面有一首确实是好歌——Suedehead——Stephen Street写的,包括吉他独奏。不过这确实是唯一的一首,唱片里的其他音乐都是我的……这些歌我从来没被署名——他们被归功于Stephen Street和Morrissey。我的名字甚至在最近的再版中消失了……”

Vini的老友Tony Wilson也来裹乱。照他的回忆,当时Vini为了改写,同意了Stephen的要求,放弃作曲署名,Vini的酬劳是八百英镑,无后续版税。这种说法迄今还有回响,可想而知,当年Stephen听了多心焦,于是,一封声明发表在当年九月的Q杂志上,彻底撕裂。双方在各种采访中隔空维权,Stephen甚至把Viva Hate时期,他一整本的作曲手稿以及一封Morrissey的书信上传到个人网站上。到了2012年,未知是否报复,Vini的名字,也就是专辑初版时的吉他演奏署名,在Viva Hate的新一轮再版中持续消失。一是因为新的再版,曲目变化匪夷所思,二是因为母带制作由Stephen负责,媒体邀他做了一大篇专访。他回应Vini的创作论:

“我不知道。他还说是Morrissey请他来录音的呢。我请他的时候,之前一年我和他做了一张Durutti Column的专辑。我只是想找一个好的吉他手,技术层面,进来把我写的小样里的吉他演奏出来,拓展出来……Vini来了后对我说:‘我不会弹这歌,太他妈简单了。’这首歌就是Everyday Is Like Sunday。在某些方面,他是音乐上的小人——难以置信的挫败。当他录到尾声的时候,他还说:‘那些Street的歌都是垃圾,我必须重写。’”

真相怕是廓不清了,有些共识却不难达成。Stephen Street搭建了Viva Hate的音乐框架,除了Suedehead,Vini都瞧不上,他想要夺权,遭遇Stephen的阻挠。问题是,这个矛盾怎么隔了十几年才爆发?Vini的答案是1997年Viva Hate的再版,他的名字不见了。

在1992年出版的Morrissey & Marr,在最后一章,Johnny Rogan写道:“对Vini Reilly来说,挫折主要来自使其独特的演奏风格适应于Stephen Street所有太过简单的流行旋律。”接着,作者援引Vini的吐槽:“就我而言,我的那些活儿,Stephen Street作为制作人还不如找个好的录音棚吉他手去干。我在里面加了大量钩子华彩(hook lines),在Dial-A-Cliché的一个样本里吹了法国号,在某些曲子里弹了快而狂野的吉他,此外,没有什么真正能让我满意的。都太死板了,都太平庸了。唯一拯救那些歌的是Morrissey的表演。”

随后,Vini对“表演”做了解释:

“他把中间八小节唱成副歌,把副歌唱成中间八小节。他把人声加在最古怪的地方。他的断句之怪异,常常你必须修改编曲。但是它起效了。这才是使那张专辑免于彻底庸碌的东西。Morrissey的音乐贡献是巨大的。大家觉得他只是演唱,但是他断句的方式决定了音乐该如何重制。我一直等着人声的落地,因为我知道,接着我可以放更多的钩子,把它变得,对我而言,更为有趣。”

表面上,这段是拍Morrissey的马屁,其实是在宣示主权:你们最后听到的音乐,先是被唱的人改了,接着又被我改了。顺着这条线索再听整张Viva Hate会有很多感触。点弦、扫弦,原本最朴实、程式的吉他摇滚曲,Vini总能找到爆点,超出Stephen Street的能力和审美的段落。各种音色,好些巧思,妙在细节,吉他的音符从点到面,爽脆多味,配搭绵密。我们在聆听The Smiths的早期作品时,常有天女散花、落英缤纷之感,感叹Johnny Marr用一把吉他包圆节奏吉他、旋律吉他两个人的活,还不慢不乱。Vini没有妄想复制。他要的不是模仿The Smiths,而是创造Morrissey。Bengali in Platforms是Vini的第一座奖杯,但真正赋予Morrissey突破性标记的是Late Night , Maudlin Street。第一个音符来自鼓机,几乎从这第一个音开始,尤其是吉他的点彩亮相后,你就明白这是一首The Durutti Column的作品,是一首可以剔除人声裸听的器乐印象派,等到键盘踩着曼妙的音步,向吉他发出邀舞,Morrissey就成了电灯泡,但是这个电灯泡实在太亮太骚。第五分钟,高潮来了,持续了四十多秒,Morrissey的呢喃呓哼,层层叠叠,浮泛于吉他鼓点的音波。这种常被碟友贴上“仙音”(Ethereal)标签的乐态,日后颇受Vini偏爱。1989年,他的专辑Vini Reilly大贴人声瓷砖,上规模的,包括刘索拉献唱的两首。回说Late Night, Maudlin Street,念兹在兹,还有它七分四十秒的长度,够BBC一台放三首单曲,好些年,它都是Morrissey单飞生涯最长的录音室歌曲,直到1995年推出The Teachers Are Afraid of the Pupils(十一分二十秒)。

当然,我们今天再怎么渲染Vini的功绩都是附会,当事人放弃了申述。在近些年的采访中,Vini多次忏悔,说自己当年扯了谎,那些歌都是Stephen Street写的。后者闻讯,第一时间致电Vini,关心中风病情,献上祝福。一切恩怨带着谜团,似乎就像歌里唱的:就让往事随风,都随风,心随你动。

还是Morrissey看得通透,Viva Hate之后他结束了和Stephen Street的多年合作,和Vini Reilly的联系也划上了句点。多年以后,记者问Morrissey,当初怎么没和Vini继续下去,面对镜头,他思忖道:“可惜他(Vini)对流行音乐不感兴趣。”一句“不感兴趣”轻若鸿毛,吹散彩霞一片。

注1:John Frusciante对Vini肯定是唱了赞歌,问题是唱词,是“当世最佳吉他手”还是“一位伟大的吉他手”。目前大量的Vini文献选择前者,比如Vini的维基介绍,页面给的信息源是2008年Dave Simpson为《卫报》写的一篇音乐博客,这个证据太潦草,但是,我也不能认定这就是一个讹传。我在本文引用的说法出自2002年8月刊的《Total Guitar》,John Frusciante在采访中有一长段评论Vini,详见http://rhcprock.free.fr/totalguitar_john.htm。

注2:最近几年情况有变,Vini在很多场合夸赞Bruce Mitchell,时常有“最佳鼓手”之美誉。Bruce照顾他,医药费不够自己出,Vini对媒体开玩笑说,他知道这样做是值得的。考虑到Vini没有妻室子嗣,身后,他的音乐版权应该由Bruce打理。

作者您好!好难得找到一篇关于TDC/Vini Reilly的中文文章!写的真好!请问可以转到TDC的豆瓣小组吗?(并没有几个人的小组。。