新年音乐会:为了新年还是为了音乐?

作者按:

本文完成于2015年1月,以2014年年末到2015年年初在上海举办的几十场新年音乐会为素材,试图研究“新年音乐会”这个现象。因种种原因,本文未能及时发表,仅有小范围传播。

时隔一年再读,部分章节(比如第三段第1节)已需要更新;且由于整个研究进行得较为仓促,部分数据(如票价)本可以更完善。但全文思路和提出的问题依然成立,且以本人所见,目前仍无类似研究出现,因此在又一次新年季到来时将原文放出,供讨论批判。

新年音乐会:为了新年还是为了音乐?

杨宁

2015年1月19日

一 数字

一个节日,在它到来之前很久就会就悄悄进入人们的意识,再慢慢地热起来。若有固定节目,在日历撕到那一天之前一定会逐渐频繁地出现,却又总被期待着在那一天才成为最令人满足的亮点。那一天过去之后,津津有味地品上几日,便又悄然离去。

1987年,中央电视台第一次转播维也纳新年音乐会。28年后的今天,“施特劳斯”、“圆舞曲”、“维也纳”、“新年音乐会”和“金色大厅”这几个词早已成为一种象征,成为居家必备的迎新佳品。有“音乐之都”维也纳担保,演出品质自然默认为最高级。因此,最热衷此事的人们关心的也不过是哪年的指挥是哪位大师、哪年新演了哪支曲子这类纸面问题。

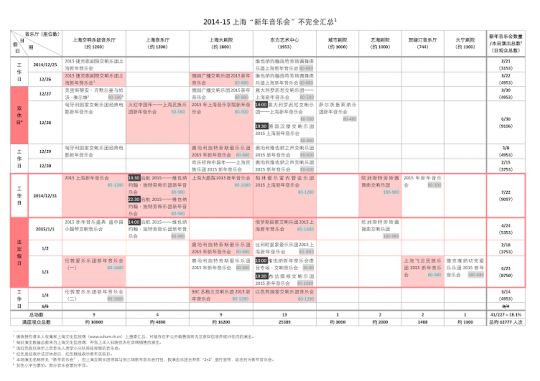

只看电视怎么够呢?于是,随着生活水平的提高,演出市场日渐繁荣,新年音乐会也火爆起来。火爆到什么程度?笔者综合上海文化信息网和其他消息,对上海的演出做了不完全统计。从2014年12月25日到2015年1月4日这11天里,各类演出共有227场;其中标题中含有“新年音乐会”字样或仿照维也纳新年音乐会编排的非电声演出共有41场,占18.1%。而同样算演出旺季的10月、11月,各类演出共1125场,其中古典音乐会97场,仅占8.6%。可见,新年时分,古典音乐会确实红火。这41场新年音乐会,根据剧场座位数计算,假设每场都满座,那观众总人次超过6万,详见附表。另据业内估算,上海乐迷人数约为6000人。这6000人倾巢出动,日夜兼程,倒是基本可以填满这些场次。只是从下文的争论可知,他们对新年音乐会并不积极。

二 争论

非乐迷走进音乐厅,本该是好事。但对于新年音乐会现象,历年都有业内人士忧心忡忡。他们的不满,大致有两方面。

一是曲目编排。国内新年音乐会的曲目,一位乐评人在去年新年后撰文说:“从最早的照猫画虎、曲目照搬,到逐渐地掺入中国作品以及其他表演形式(比如独唱独奏或重唱等),所谓的新年音乐会越来越与‘通俗普及’音乐会划不清界限。”意指“新年音乐会”就该有它的格调,照“通俗普及”做,就走了样。然而,“雅”“俗”本是相对而言,若从维也纳新年音乐会的起源和流变来看,我等奉为“高雅音乐”的施特劳斯圆舞曲,司职新年音乐会的维也纳爱乐乐团最初也看不入眼,怕惹上这等“流行音乐”就降了自己身份。

在观点的另一端,著名乐迷辛丰年之子、复旦大学的严锋老师设计了一套“中国人民真正喜闻乐见的新年音乐会”曲目,号召来中国捞金的乐团“既然不远万里来为中国人民服务,就敬业一点服务到底”。严老师的曲目单里,除了《春节序曲》、《“黄河”》和《“梁祝”》选段、《红旗颂》,还有《凤凰传奇交响组曲》,充分本地化,并且偏向“过来人”和普通市民阶层的认知,既非年轻化、时尚化,也非学院化、经典化。但“接地气”到这个程度,乐迷却不买账了,甚至有人替辛老觉得不值。

更让乐迷及专业人士忧虑甚至痛恨的则是“水团”横行。

新年档期里,许多来路不明、水平欠佳的乐团“流窜”于全国各地,上演各色新年音乐会,早就不是秘密。每到新年时分,就有许多乐迷对鉴别草台班子这项侦探工作乐此不疲。而今年,终于有一个疑似“水团”在网络上露出了踪迹。

(2014年)11月14日,一位旅德歌唱家将他的发现公之于众,愤怒之情溢于言表:“居然看到有人在脸书上公开招聘12月来中国巡演的乐手!还标明了具体时间和出场费!这样短时间组织的混杂外籍水团能听吗?这是想搞坏我们中国古典乐迷的耳朵吗?”一时应者云集。经比对日程,该团正是(2014年)12月31日献艺沪上的“柏林爱乐室内管弦乐团”(Philharmonisches Kammerorchester Berlin)。笔者却在德国音乐委员会(Deutscher Musikrat)下属德国音乐信息网(Deutsches Musikinformationszentrum,www.miz.org)上查到了这个乐团的注册信息,可见它并非水团。另外,临时组织的乐团本身水平就未必不合格。著名的琉森音乐节乐团(Lucerne Festival Orchestra)即是一例。在电影和音乐剧行业,这种做法也是常态。因此,名气大小、预期水平或成员来历都不是鉴别“水团”的标准。故有乐迷无奈地对“古典新人”给出因噎废食的建议:“看到有人问,如何鉴别来华演出的古典音乐草台班子。我想了想,觉得其实看曲目就可以了,一般情况下,一场管弦乐音乐会如果曲目超过四个,就可以不用去了。”这大概就是维也纳爱乐乐团在施特劳斯生前希望保持的身段吧。

那么,填满41场新年音乐会的6万名观众究竟是谁,他们为什么要去?似乎没有人过问。

三 思考

41场新年音乐会,单这个数量就足以让上海傲立于全球乐界。究竟该怎么理解这个现象呢?笔者在此试做梳理,望能抛砖引玉。

国内古典音乐生态中,大致存在以下几类人:

学界——坚持学术、艺术立场的创作者、演奏者、学者。

业界——实际主持、操办演出的演出公司、剧场、乐团、艺术管理从业者,以及相关文字的制造者(如乐评人)等。

乐迷——古典音乐核心受众,有一定的知识和鉴赏力。

大众——对古典音乐普遍仅有中学课本知识的芸芸众生。

因古典音乐产品多来自国外,后三者深受国际业界影响。

四者中,业界和乐迷是交往最多的群体,因后者是前者产品的核心消费者。学界和大众相对独立。但四者的关系十分微妙:学界自成一格,对国际业界并不了解,却希望提供专业指导;乐迷依仗自己熟知国际业界,对业界提出要求,甚至叫板学界;但学界和乐迷却一致对大众缺乏“常识”和“艺术鉴赏力”感到痛心;业界为了生存,则希望拉拢大众,却因为做不到乐迷和学界的要求,没少挨这两者的骂。何以至此?究其根本,是不同群体对音乐及其功能的认知存在根本性的分歧:是艺术至上还是功能优先?

- 音乐会博物馆

“艺术至上”早已被学界、国际业界和作为国际业界拥趸的乐迷视为天经地义,但这种思想成为主流其实还不到200年。印第安那大学的音乐学巨擘J·彼得·伯克霍尔德教授(J. Peter Burkholder)在1983年就论述了这种思想的形成过程和它给20世纪古典音乐的创作、演出带来的深刻影响。[1]

音乐社会学家威廉·韦伯(William Weber)认为,在莫扎特时代,欣赏音乐并无门槛,在行与否,都能从同样的作品中各得其所。19世纪开始,中产阶级越来越多地加入舞文弄乐的行列。这个新的群体对“行家品位”(connoisseurship)并无好感,但对音乐的需求很大。市场上因此出现大量有风格、有美感但欠缺深度的音乐。一些较严肃的音乐家则不得不另辟他途,回到贝多芬、莫扎特和海顿,创造出“大师”和“杰作”的概念,并将这三者神化为伟大音乐艺术领域的天才。他们动员起有严肃追求的音乐家和爱乐者,举办大型音乐会,演奏“经典”作品。“由此,音乐会这种活动,在莫扎特时代是一种娱乐,在施波尔时代是一种奇观,在这时就带上了讲课的氛围:观众需要学习背景知识,专注聆听;对所演奏的音乐,也强调其智性的、审美的和振奋精神的方面。严肃音乐因此成了需要‘理解’而不只是单纯享受的东西。”同时,流行音乐不得不转到其他场所。“严肃”和“流行”的分野自此固化,“音乐会”这种演出形式成了严肃音乐的家园。

伯克霍尔德沿着韦伯的思路,探讨了19世纪下半叶音乐会曲目和音乐创作的“博物馆化”。后世作曲家以被神化的大师杰作为创作标杆,目的从服务受众变成跻身“杰作博物馆”、成为“大师”。作品的评价标准是其内部的逻辑、结构和表现力——这至今是音乐学研究的核心内容,也导致古典音乐的创作变得十分独特:“它在根本上和作为社会性艺术的音乐无关,和在场聆听音乐的观众也无关,而是成了对一种音乐理想的追求,这种理想沿袭的是历史模型,要的是对这门艺术几乎仪式性的净化。”伯克霍尔德称之为“历史主义主流”(historicist mainstream)。只有极少数的新作品能达到这种要求,音乐会的曲目迅速古化:19世纪初的音乐会上80%是当代创作,到下半叶仅剩20%。19世纪晚期,聆听音乐会也从一种集体共享的经验变成为艺术而艺术的个体化审美经验:“每个人都坐正,聆听,感动。以此看来,音乐就像一个激情澎湃的演说者,直接对每个人说话。音乐会的新礼仪——那虔诚的安静,就反映出这种音乐体验的私密性质。”

从中可以看出为什么维也纳爱乐乐团生怕沾染施特劳斯家族的“流行音乐”,也可以看出,从19世纪晚期到现在,我们的音乐会生活几乎没有变化。学界捍卫“艺术至上”的传统,怕“水团”损害听觉,为的是践行理想,继往开来。乐迷不买严锋老师的账,原因则不止于此,和古典音乐的中国特色不无关系。

- 中国特色

平日不进音乐厅的人,为什么在此时纷纷走进音乐厅?又据说存在维也纳新年音乐会的“死忠粉”,每年只看且必看的音乐会就这一场,为的又是什么呢?

大众走进新年音乐会的会场,显然不是“艺术至上”,而是“功能优先”——庆贺新年嘛。然而,这并不能解释为什么有这么多人选择用音乐会来实现这种功能。回答这个问题,需要追溯古典音乐在中国的发展史。

和古典音乐在西方的自然发展不同,在中国,它一开始就是社会理想和“赛先生”在音乐界的化身。显然,这是一种凌驾于音乐本体之上的“功能”。以贝多芬为例。20世纪初的中国学人最初接触到的贝多芬是已被“神化”的大师形象,他被中国学人寄寓的理想更远远超出音乐范畴。后来,“洋为中用”的指导思想派生出以古典音乐技法承载中国理想的主流美学,产生了大量以表达这种理想为目的的“共性写作”。这也是伯克霍尔德文章最后列举的三种不落入“历史主义主流”的音乐创作之一——国家音乐。“功能”依然优先于艺术。作曲家的人格声音是次要的。直到今天,人们依然习惯辨识作品名称而非创作者。严锋老师的曲目单没有列出作曲者,也不影响人们知道他列的是什么作品。

改革开放后,西学再次大举东渐,方兴未艾。古典音乐随之大热。与此同时,文艺市场的开放第一次带来大量流行音乐,官方在以“通俗音乐”一词笼统概括它的同时,又以“高雅音乐”一词涵盖它的对立面。“高雅音乐”当然不等于古典音乐,但在80年代初,传统音乐已被压抑几十年,“国家音乐”创作突然消沉,西方音乐一脉的中国作曲家正式踏上向世界看齐的征途,试图跻身全球“大师和杰作博物馆”,于是,古典音乐博物馆中的既有作品事实上就成了“高雅音乐”概念下唯一有影响力的品种。而在“高雅”和“通俗”的二分法下,“高雅”就成了“凡夫俗子”想要获得的文化资本,加上官方对“高雅艺术”的认证和提倡,这种“功能性”便又凌驾于艺术之上了。前述四类人中,唯有乐迷兼得“艺术”和“功能”,这也许是部分古典乐迷格外具有文化自信的根源。对于大众来说,“艺术”从未超越“功能”。因此,几十年来默认“艺术至上”为前提的古典音乐普及工作效果欠佳,也就不奇怪了。更何况辞旧迎新,意义不同,将音乐会当作中意的跨年仪式,尝试从“功能”接近“艺术”,有问题吗?

四 观察

那么,大众是否真的因为“功能优先”就完全忽略了音乐,或对音乐没有鉴赏力呢?林林总总的新年音乐会现场究竟发生了什么,观众对舞台上的什么表现有什么反应,事后又有何评价?为了回答这些问题,笔者特邀上海音乐学院音乐人类学“实地考察与音乐民族志写作”研究生课程的同学们(下称“音乐人类学小分队”)前往41场新年音乐会中的18场进行观察和记录。

小分队的观察揭示出令人惊叹的多样性,在节目构成、观众组成、现场秩序、观众反响等方面均构成了一条从“功能性”到“艺术性”的连续光谱。

这18场中,有3场比较特殊。一是上海音乐学院的新年音乐会,出场的除了交响乐团,还有学院内的其他演奏专业,如双排键电子琴,“主要用于展示其内部人才和水平”。上座率超过90%,大部分观众并不了解音乐会的用意,也认为演得不错。指挥家叶聪“用幽默诙谐的语言介绍每一首乐曲以及乐曲领奏者,用上海话向现场的观众提问、开玩笑”,让不少中老年观众“感到亲切而有趣”。

二是上海民族乐团在上海音乐厅的新年音乐会。小分队成员记录道,“音乐会从主题策划、乐曲编排、表演形式方面皆试图营造一种‘喜庆’之象,曲目多为新创作品,符合民族乐团在新年之际推新人新作的惯例。乐曲标题性强,情绪明确,充斥着各种凸现中国年味的符号:红、灯笼、秧歌、龙腾虎跃。”上座率却不太理想,小分队成员在开场前买到了80元的票。用心如此,人多不识,殊为可惜。

三是民乐指挥泰斗夏飞云先生创办的飞云民族乐团的新年音乐会。乐团着装与众不同,“男士是黑色中山装,女士是黑色天鹅绒裙子配红色天鹅绒短上衣”,而观众“多数为家长带着孩子,因为有他们的老师是本场音乐会的演奏者,所以前来观看学习。”因此影响力较小。

其余的15场演出严格属于古典音乐会范畴。若节目方面越大型、越复杂、越“无标题性”的曲目和越纯粹的演出形式越具有音乐艺术性,越零散、形式越多样的演出越具有功能性,那么这些新年音乐会可分为以下三种类型:

第一类整场主打15分钟以上的中型、大型作品,为纯粹的音乐演出,最接近一般的音乐会;

第二类有至少半场15分钟以上的中型、大型作品,另半场为施特劳斯家族作品或有类似新年意味的小作品,为纯粹的音乐演出;

第三类以施特劳斯家族作品或其他小型作品为主,有声乐、舞蹈、幽默成分和其他舞台安排,最接近维也纳新年音乐会。

15场中,三种类型数量并无明显差别。

第一类演出中,最受瞩目者也许是已连续六年举办的“上海新年音乐会”。上海新年音乐会由国内最有历史的上海交响乐团上演,请国际一线指挥担纲,规格不凡,音乐会现场亦无特殊的新年布置和环节。然而,除2010/11年(指2010年12月31日举办的“2011新年音乐会”)的贝多芬《第九交响曲》外,历年曲目都轻重适度,且广义上说,均为旋律丰富、色彩斑斓的民族乐派作品,无一例外,在艺术和通俗之间取得了很好的平衡,今年亦然(除门德尔松《小提琴协奏曲》这首并不重的作品以外)。不过,这些曲目和新年也没有任何直接联系,包括今年加演的两段比才,放到别的场合就是一场很普通的音乐会。观众值得注意。除有外籍人士外,小分队成员记录到普通观众的一些细节:“这些老人……发卷竟没有一丝凌乱,眼睛里都有着神采,腰背都挺得笔直,散发出一种气场。”“准备入场的人自动排成了一条直线。”音乐会进行时,“整个音乐厅十分安静,演奏停顿处能听得到观众的呼吸声。”一对小朋友开始模仿独奏家的动作时,“先是爸爸发现了姐姐的动作,皱了皱眉头伸出了手制止了她,接着妈妈也搂住了弟弟轻声耳语,从而结束了小家伙们的模仿。”观众直到加演才有所放松,“脸上开始浮现笑意”。音乐会结束后,“许多观众在门口分流了,分别打车或开车回去,还有一些观众一路走到了音乐学院的停车场。最后,几乎没有多少人走向地铁站。”开场前“黄牛”涌动,不必多说。

此类中的另几场演出曲目更重。贝多芬《第九交响曲》据说是莱比锡新年音乐会的固定曲目,但在上海似乎对台上台下都是考验。在小分队成员看来,演奏水准欠佳,观众也很迷茫:第一乐章结束时爆发出掌声,第二乐章结束时依然有迟到观众入场,第四乐章被掌声中断。但观众也不是对音乐毫无反应:“当最后‘欢乐颂’的主题出现时,观众的情绪明显激昂起来。”观众只知“欢乐颂”而不知“贝九”,这是个有趣的现象,因为从“欢乐颂”到贝多芬《第九交响曲》的距离恰恰就是“功能”到“艺术”的距离,也就是古典音乐普及工作需要努力的距离。

另一场,堪称艰深的曲目(布里顿、埃尔加、拉赫玛尼诺夫)遭遇了以赞助商为主的观众,现场便展现出学界和乐迷所诟病的典型景象。这些观众对会场广告牌的摆放位置很有意见,若是有违合同约定,本无可厚非;但在整个演出过程中,这种甲方意识既超过了新年,也超过了音乐,则令作曲系出身的小分队成员颇感痛苦。

光谱的另一端是第三类演出,上海音乐厅的新年音乐会连续11年邀请维也纳约翰·施特劳斯乐团(Original Wiener Johann Strauss Capelle),是上海历史最久、形式最固定的新年音乐会传统。其中晚上十点半开始的跨年场无疑是上海最具辞旧迎新功能的新年音乐会。乐团的招牌是老约翰·施特劳斯“原始的”红衣白裤演出服,因此舞台场面具有喜庆氛围,与众不同。演出中有芭蕾和幽默表演,接近维也纳新年音乐会。小分队成员看到的观众“大都穿戴整齐和讲究,三三两两,以家庭或友人为单位”,跨年场“基本上都是情侣或者一大家人,带小孩的也比较多,不少观众着装非常正式、讲究”。而有趣的是,晚场和跨年场氛围非常不同。前者,观众“很快入座并安静下来”。音乐会过程中,观众“像平时一样,安静地听,礼貌地鼓掌”,氛围并不热烈,但对芭蕾和幽默表演反应敏感而友好;并且,当独唱被乐队压过,导致效果欠佳时,“观众也有略微皱起眉头的”。而跨年场开场前五分钟还有不少观众在大厅里的新年装饰边留影,演出过程中舞台上下的交流也更热烈。《在克拉普芬的森林里》一曲含有表演成分,一位故意捣乱的演奏员被指挥赶下台,“不知何故惹得一楼观众不停欢呼爆笑。二楼的观众看不见,所以都伸长脖子往下看”。音乐会的高潮是零点倒计时,“工作人员在11:58走向舞台两边的楼厅,准备拉响礼炮,整个乐队也停止演奏,等待倒计时的到来。指挥带领大家从10秒开始倒计时。结束后,乐团向观众抛洒糖果,引来热烈回应。”随后奏响2015年第一曲——《蓝色多瑙河》,“前几个音一出来,观众就开始欢呼鼓掌”。返场《长江之歌》“引发了整场音乐会的高潮,大屏幕上写出歌词,让观众跟着一起唱”。演出结束后,指挥向观众挥手,“观众有不少也向指挥挥手以示回礼”。上座率却是晚场比跨年场更高。小分队从“黄牛”和门卫处得知,跨年场并未售完。观众对这两场如何选择有不同的考虑。例如,想在听完音乐会后再逛街的就选择了晚场,在家尽情享用饭局再出门庆祝的就选择了跨年场。观众对施特劳斯作品在新年时分的认同感则十分明确。庆祝完之后却仍意犹未尽之时,只有《蓝色多瑙河》引子那闪烁的弦乐震音和带有悬念的圆号声能告诉人们“圆满”即将到来。这是“艺术”和“功能”的最佳结合。

在几个主要音乐厅上演的另几场名为“施特劳斯”的演出也都座无虚席。据小分队一位成员随机调查,观众大多自己购票,几无赠票,专业观众极少。另一位成员采访到操办其中一场演出的某演出公司负责人,从主办方的角度印证了上述观察。这些演出,观众大都十分认真。其中一场“有不少是夫妻,情侣,观看过程中有十指相扣,有头肩互靠的,有老夫老妻轻声耳语的;也有不少是家长带着小朋友,儿女带父母,父子、母女一起来的,使我感到浓浓的人情味。”

有一场“施特劳斯”新年音乐会并非在专业音乐厅举办,也是这一类型中唯一上座率不到八成的。观众“以散客居多,三三两两,最多的还是以家庭为单位”,大多“衣着光鲜,从谈吐上看,感觉文化层次不低”。乐团有备而来,“男士着黑色燕尾服,女士穿维也纳传统服饰,是颜色多样的蓬蓬裙”。演出水平一般,但“只要没有明显瑕疵,观众都能认可。”部分对观众对场地音效并不满意。

这一类型的新年音乐会中也有不挂“施特劳斯”招牌的。其中一场,上座率八成左右,随机调查的20多位观众中有无乐器经验的约四六开。“对于演出质量,观众是有辨别力的。演得好的节目全场安静,而质量差一些的节目观众或不时交谈说笑,或看手机,明显听得不是很认真。”

居于两极中间的演出,情况更复杂。上座率在元旦之后呈下降趋势,1月4日的一场甚至只有六、七成。观众多是“以家庭为单位的散客,或者是以情侣、学生的身份来听音乐会跨年”。就现场情况而言,有的乐团特意安排加演中国主题的作品,却没有引起反响。有的临时有重要人事更迭,观众并不知情,却也未见抱怨。有的场次观众“辨别能力普遍不强”,但“反响较为真诚”。有一场的一部多乐章作品“乐章中间的短暂停歇时,有超过一半的观众以为乐曲结束而开始鼓掌,乐手继续演奏时,观众可能意识到鼓掌的错误而有些许骚动之声”。让人不禁想问,既然观众尊敬规则,为什么又会出错?另一场音乐会中,一位亲临现场的友人告诉笔者,乐队在演《一个美国人在巴黎》和《伏尔塔瓦河》时,有一位小朋友两次向身边的父亲抱怨道:“都是没听过的曲子,怎么也叫新年音乐会?”不禁令人猜想她父亲平时给她听的是怎样的新年音乐会,导致她对曲目的功能有这样的认识。这些演出,质量普遍不算最好,但另一位乐迷朋友则告诉笔者,她的一位从不听古典音乐的朋友在听完音乐会后找来了当晚上演的一部大作品的录音听。

从以上观察可知,观众对音乐的反应从“严肃而安静”到“随性而认真”到“吵闹”,从“积极响应”到“没有反应”一应俱全。从观察中也可见,享受艺术和欢庆新年其实没有矛盾。舞台上的特殊元素和台上台下的互动是调动气氛的利器。例如,指挥和观众的语言交流,外国指挥换上唐装,戴上少数民族特色的帽子,乐团成员的幽默表演,都会引起热烈回应。在追求“艺术至上”的历史过程中,这一点是音乐会仪式所要摒弃的。但这一点对观众是否认真聆听、是否能判断台上的艺术水准,似乎没有影响。

五 话语的失效和监管的为难

既然大众能够根据演出质量给出相应的回应,也会用“还不错”这样的形容来表示自己虽已满足但未尽兴,那他们为什么无法辨识“水团”或者不在意来演的到底是谁呢?批评者由这种结果反过来得出结论说:“你给观众听什么,他们就听什么。”但业界真的让大众清楚地知道什么是什么了吗?

一场音乐会上,有一位学过钢琴的年轻观众向小分队成员坦陈“对小提琴独奏者的音准和演奏问题并没有感觉,而是认为节目册上说是著名演奏家,就应该还是拉得不错的”。此刻,“著名”一词显然失去了意义。

不必业内人士提示,有心者也必能发现,如今艺术家和乐团的介绍,格式十分规范,以至千篇一律。这不是问题。问题在于其内容形成了自我指涉的封闭系统,不在这套话语体系中浸淫许久就无法理解其意义:演奏家A的成就在于和B、C等指挥家及D、E等乐团有过合作,获得过X、Y、Z等奖项;指挥家B的成就在于和演奏家A、F等演奏家及乐团D、E有过合作;这些人和乐团都曾在G、H等知名音乐厅无一例外地成功上演音乐会,获得I、J、K等媒体和评论家一致好评。对他们的性格特点、音乐风格和音乐观等能让大众直观了解的要素却只字不提。

诚然,“艺术至上”要求艺术家将音乐置于自我之上,艺术家也普遍谦卑地面对音乐,但音乐不会撒谎,个性无法隐藏;而且,正如伯克霍尔德所说,市场毕竟不是博物馆,消费者一如既往地喜新厌旧。由此,“在知名曲目范围内,对多样性的需求是由演奏满足的。诠释方面的重要区别几乎达到不同风格和美学的高度,而这是受到市场鼓励的”。唱片的兴起带来“版本学”,让乐迷能够以从同一曲目的无数唱片版本获得一个模糊的“标准演绎”印象,并以此为据拒绝特别出格的演绎,但“版本学”本身就是追求多样性的体现。只是,这同样是一个和大众无缘的封闭话语体系。

不幸的是,在“高雅音乐”光环的笼罩之下,大众可见的对“高雅音乐”的文字描述已经十分程式化,无一不是“气势恢宏优雅浪漫雄壮华美悠扬舒展纯净明晰技艺精湛”“时而舒缓时而跳跃时而低沉时而灵动”让人“浮想联篇如痴如醉”的“视听盛宴”。诚然,用文字述说音乐往往南辕北辙;然而,若连学界也“为赋新辞强说愁”,在论文标题中用上“鼓舞欢欣,画意诗情——某某作品研究”“朦胧飘逸,厚重雄浑——某某作品的哲理与技巧”这样的笔法,大众又该何去何从?

话语的失效却让“水团”有机可乘:炮制一份符合格式的介绍,再用些程式化的描述,纸面上就能媲美名家名团了。而非专业出身的监管部门则和大众一样无所适从,感到为难。热心于侦察“水团”的乐迷却需注意,这并不是一个艺术问题。正规乐团来访,无论水平高低,均属愿打愿挨。而若有主办方“指鹿为马”,虚假宣传,那法办即是。让艺术的归于艺术,让新年的归于新年,让市场的归于市场,让法律的归于法律。

六 总结

古典音乐与中国的相遇和碰撞带来独特的历史和现状,新年音乐会就是其中一道斑斓奇景。“为了新年还是为了音乐”本不成为问题,西方艺术音乐发展出“艺术至上”的音乐会仪式,倒是人类音乐活动的特例。自愿走进音乐厅、以欣赏演出为目的的大众,对演出水平有着基本的、出于本能的鉴赏力,不必低估,更不能否定。业界需要看到,既然大众渴望在新年时节去看音乐会,将来可能就会在平时走进音乐厅,并希望得到合适的引导。因此,普及工作和演出的实际运作中,更需要创造真正有效而切合大众实际认知的话语。遗憾的是,由于音乐学和音乐人类学各自的学科传统,这项工作目前尚无法得到学界指引,业界需要立足实际,自行摸索;这对艺术管理也是很大的挑战。而无效的话语,一味吹捧和好评,无关宏旨的美言,只会无济于事,弊大于利,反给虚假宣传可乘之机。虚假宣传本身则不是艺术的问题。

严锋老师设计的中国人民喜闻乐见的新年音乐会,在今年的上海并未实现。有朝一日若真能上演,那音乐人类学小分队就又该出动了。

作者在此鸣谢:

上海音乐学院萧梅教授

上海音乐学院音乐人类学“实地考察与音乐民族志写作”研究生课程的同学们(按姓名拼音排序):

陈文婷 杜思睿 龚瑛 顾雨晴 韩秋香 洪艳 侯越 江山 李怡平 李翔宇 李亚 凌嘉穗 刘泓池 骆国昌 汤隽杰 汪海元 王艺播 吴洁 熊玉媛 薛彬 易思文 张露丹 钟隽迪 周婕殷 朱腾蛟

[1] J. Peter Burkholder, “Museum Pieces: The Historicist Mainstream of the Last Hundred Years.” The Journal of Musicology, vol. 2-2 (Spring 1983), pp.115-134