拒绝反打

(原載《數碼娛樂-DVD導刊》,具體刊號不清楚,我是2015年7、8月寫的連載)

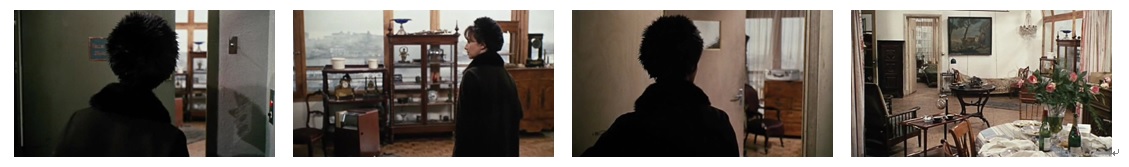

在《单车少年》开场不久有一段是少年西里尔好不容易从收养中心逃了出来,试图回到之前与父亲住的公寓(此时他并不清楚,或说不愿相信父亲已经搬离),去确认父亲是否真的把他丢下并且将他的单车给处理掉了。是在收养中心的管训员抓到他,并且在无可奈何的情况下陪同西里尔到公寓里,那里确实已经人去楼空了,而摄影机一如达内兄弟过往的作品那样,紧跟着西里尔;但却又不让观众看到他目光之所及,在这狭小的公寓里,摄影机确实也没有那么大的活动范围,只能亦步亦趋地跟着西里尔,但更重要的是,根本没有需要显示西里尔看到什么的必要,因为单车势必不在这里,摄影机自然也无须将“空无”呈现给观众看。

这种手法其来有自,在雷乃的《穆里爱》片末也有过类似的设计。影片最后,一位在片中不时被提到但却第一次登场的西蒙娜来到女主人公伊莲娜的住所,寻找她那四处云游的丈夫阿勒丰。摄影机也是跟着西蒙娜到处走,但始终无法真的看清楚她眼所及。一方面自然也是因为空间不够,二方面凸显人物的匆忙,三方面也跟《单车少年》一样,“空无”不需要也无法呈现给观众看,特别是,对西蒙娜来说,这位长久缺席又变换身份,甚至活在自己想象世界的丈夫,从来都是不在场的空无。因而,最后的画面,是观众被迫凝视客厅里什么都有就是没有人的空景。伊莲娜一开始被设定成骨董商人,无疑为最后这个空镜头作足了准备。

事实上,正是跟拍镜头引发了一个关于“拒绝反打”的思考,并且前提是,往往没有什么是值得被揭示的。在某种程度上来说,实验电影名家斯诺的《波长》除了透过缓慢且单一的运动来揭示了专属于电影的特殊材料特性,摄影机运动外,二方面,在几乎没有行动的这部实验短片中,还安排了观众可能意识到却无法看到全貌的“事件”。持续推进的摄影机拒绝让观众停下来,或者返回去寻找跟事件相关的线索,以致于当然无法真正弄清楚到底发生了什么。因而,这部片若说还可以探究更深的道理,或许就是:人在日常中有多少就这样被无心错过但再也无法回头的大小事情。

斯诺的方式是将视点置放在正向的,亦即面对被看物,视觉不揭示的是后方的影像,或者,通过向前运动而经过并且离开画面的内容。当然,有时候摄影机转过来给观众看到“后面”却不表示是真的后面,这就是为何安东尼奥尼要费心处理《过客》的倒数第二个长达七分钟的长镜头。当摄影机离开床上的劳勃森(被洛克给换了身份),缓缓往窗边移动,甚至穿过铁窗来到外边的广场,在捕捉到警方带着洛克太太一起来到劳勃森住的房间,摄影机再配合动态回到房间(但从外面拍),此时躺在床上的那个人已经死了,而洛克太太却说她不认识这个人。因此导演留给观众的问题是:到底洛克有没有换掉劳勃森的身份?或问:你确定你看到的是洛克?这也是《伸冤记》这部片对观众进行的挑战。而安东尼奥尼狡猾的是,故意让镜头开始时,躺在床上的洛克穿着枣红色的衣服,而到镜头结束时,让躺在上头的劳勃森穿黑色,显然就是在欺负观众,洛克太太当然不认得劳勃森,但陪伴洛克/劳勃森最后这几天逃亡日子的女孩却明白指出她认得床上这位黑衣人。这才将问题丢回给观众。

因此,在背后的事情不见得就值得观众一探究竟。那么如果“被看”的景象发生在画外,就更让人沮丧了;虽说导演这么做的时候,往往就是不想让观众看到东西,也许是根本无法拍摄的东西。这里还是举安东尼奥尼的例子,在《夜》里头有一小段插曲,当作家丈夫在新书发表会被粉丝围绕,百无聊赖又不想见到美女粉丝的妻子黯然离开现场,在街上游荡了起来。她搭了一辆出租车漫无目的开到一个可能曾经熟悉的场景,在这里似乎有什么唤起了她过去与丈夫的回忆,遂拨了电话让丈夫前来接她。丈夫来了后,他们有一段对话,说的是“这里都没什么变”。有趣的是,这部片打从一开始就透过影像强调了新与旧之间的冲突,在这里又透过怀旧,让这对貌合神离的夫妻惊叹一个应该改变却未改变的地貌。但矛盾的是,当他们在讲这段话的时候,镜头始终对着夫妻,坚决不拍个反打镜头让观众也瞧瞧他们在看什么。事实上,变与不变只对他们有意义,因为即使给了反打镜头,观众也只能看到“现状”,而无法比较过去的情况(就这点来说,雷乃在《穆里爱》里头也处理了类似的议题,他则是巧妙地透过明信片与现况进行比对;当然片中也不乏真的交错今昔影像的段落);另一方面,要说影片抨击了现代化的速度太快,这个“不变”难保在近期内马上就要“变”了,但现况的过去和未来都不是观众所能感知,因此,“不揭示”才是最得当的方式。安东尼奥尼不愧是个非常懂得什么该给、什么不该给观众看的影像大师。而对这对夫妻的取景,虽说两人依旧在画面的垂直“中心”,但几乎是在水平的中心,使得人与背景的比例相当,但这是较不寻常的构图方式,无疑也增加了被看对象的不稳定性。相对来说,影片收尾处,同样是这对夫妻,在经过一夜“奇遇”之后,来到朋友别墅外的一片草原,两人在此小歇了一会。这时两人的看与观看对象确实采用了正常的正反打,但是基于两人的目光并不统一,很难说他们一起在看什么,而反打镜头事实上也将两人带入画面中,亦即,这个反打并非视线的对应镜头,而是情境的强调,两人面对了一片空地,也同样呈现出了一种“空白”,以此象征了两人之间的零互动。甚至可以说,正因为他们面对的是“空无”,所以根本没有“看”的必要;以及两人不同的目光,显示他们无法一起面对空无,这才真的是情感沟通的时分。

因为看不见或无法拍摄,所以不呈现,这几乎是拒绝反打的一般情况。更多数的时候,“因为没有(呈现出来),所以有了(更多的意义)”这种后现代式诠释,恰好给了现代主义导演们许多留白的机会。这些人往往熟知“空缺”能带来的效果。比如《透纳先生》倒数第二个镜头,是透纳过世之后,与他相伴晚年的爱人波许太太一边擦窗,一边又哭又笑。这个镜头也是缓慢地来到她的面前,隔着她正在擦的窗看着她。她奋力地擦着窗,然后停顿下来,若有所思,很难说她在“看”什么,因为更像是在“想”什么,悲从中来,却又马上破啼为笑。透过窗框的辅助,波许太太就像她一开始回避但最终还是被透纳的坚决带去拍的照片一样,虽说当时的照片被放在圆形的景框中,不过在此若再用圆形的窗框未免刻意。事实上,这个擦窗镜头在一定程度上也回应了拍照的段落,如果说拍照的戏违反了历史情况,让应该历时更久的镜头相对缩短,那也可以说是为了凸显波许太太这个镜头,它长达50秒,要比拍照时花去的15秒长了许多,一方面宣示活动影像(相对于摄影的“静”)可长可短,二方面更表达了在活的影像中能装载更丰富的变化,流动负载了人的思维运动,以此响应做为画家的透纳,其作画时间相对于短暂的拍照时间来说,本身就是一个优势了。但在这里还有一个重点就是,基于波许太太更多是想而非看,自然不需要反打镜头,至于她表情的变化究竟意味着什么,当然是留待观众自己去补全,没有显示才有了想象,波许即使是想到了“生活”本身,那也恰恰因为它不可见,也就无法拍摄了。

与麦克‧李的《透纳先生》那个镜头相似,拒绝透过下一个“反打”镜头来对前一个镜头做补充,不管是揭示前一个镜头的目光之目标(好比《刺客聂隐娘》里头,隐娘在胡姬房间里,旁边躺了个睡着了的婢女——很难说不是被隐娘弄晕的——她直楞楞地站在画面中间偏左,看向右边,但她到底在看什么,影片始终没有为我们揭示),还是为说明与前一个镜头在行动上与时空上的相连性,这类镜头多少带有一种意念:“不可拍摄”。直觉想到的是《偷窥狂》片末的一个镜头,海伦无意间打开了连续杀人魔马克的放映机,里头装上的是他最近的得意代表作:死者因为看着摄影机上面的镜子而呈现出的极可怖影像。

在海伦观看的过程中,镜头始终仅对准她,让观众单从她的表情来推测她看到的影像。当然导演鲍威尔自然不是呆呆地拍摄她的神情,还安排了一些“表演”,这也是自然的,在看到那么可怕的画面,任谁都会自然反应。她的神情与随着她起身、向前倾,便正好与光影形成一些互动。然而重点仍是:没有反打镜头揭示她的所见,应该说,也“不可能”会有。

就像波兰斯基在处理《萝丝玛丽的婴儿》时,片末萝丝玛丽看到自己的小孩时,也同样采用了将目光所及给悬置在观众看不到之处(04)。在《偷窥狂》来说,虽说马克有其主观性,但要呈现他认为的“最可怖”无疑还是有争议,如果不够可怖怎么办?于是索性不要拍出来,让海伦的表情去暗示(02),如果还不够,至少也还有她的辅助表演和光影来加强(03),当然,还别忘了配乐的煽情。而《萝丝玛丽的婴儿》情况稍不同在于:魔鬼婴儿的影像应该要如何?观众想象的当然也很不同,再说,如果真将恶魔的眼睛放到一名婴儿脸上,可能造成一定程度的不适和恐慌,所以导演宁可简单插入了一对眼睛的特写,观众可以自行判断为撒旦或婴儿的眼睛。然而,这种被拒绝的反打镜头,虽可说是恐怖片、鬼片、侦探片的常用手法(透过这种方式故意将施暴者悬置画外),但却无论如何也强调了“不可拍摄”这个更深刻的意义。相反地,像胡金铨在他创作的晚期还拍了一部《天下第一》:天下第一的名医要天下第一的画师作的画,天下第一画师要天下第一美女当模特,天下第一美女要求赠送她天下第一美玉……这部片当时应该是失败了吧?光是想到这样的题材,一开始就注定要失败,毕竟视觉性的元素太多,而“天下第一”则成了这些视觉先天的禁锢与原罪。美玉、美女与美画都得一层一层受到观众目光的检视,而这点来说几乎不可能找到共识。胡金铨的晚年不保早就有迹象。

然而这几乎引出了一种关于“电影”而脱离了“影片”的论述:影片内部当可以建立自己的逻辑世界,只要片中人说这是天下第一,就该是天下第一;然而,作为一种表述的机制以及其有赖观众理解的认同,影片就无论如何不可能丢下观众自嗨。但也因此,必然有“不可拍摄”的题材存在,进而考验了创作者如何透过“无”来暗示“有”。

既然都已拉到电影层来看,不禁让我想到另一个奇怪的例子,这是《恋爱症候群》开场后不久的一个镜头,女医师跟另两名男子离开办公室(06),摄影机在他们离开镜头之后还缓缓向走廊尽头推进(07)。此时观众只听到画外音,从似乎跟影片内容相关的对话,到后来似乎有点脱轨,彷佛是忘了还在戏里,而聊起戏外的话题来。但摄影机却坚持停在眼前这片绿地(08),任凭声音离开而留下影像固守。但因为没有反打镜头,观众被放在一个可以说是沮丧的立场,不管要从片内还是片外,都无力理解。颇似这部片为观众带来的梦幻感,特别是中段处,似乎回到一种重新开始的情境,同样的人,几乎相同的对话,但场景不同,关系不同,可以说是复数的一人分饰两角,但又像是一个跨越时空的轮回。长镜头作为一种只能随时间流逝而不可逆的状态,推观众入一条思绪流。

这在德莱叶最后一部作品《葛楚》有另一种惊人的呈现。片中,观众被放在一种冗长的、缓慢的时间节奏中,而人物在对话之间几乎鲜少面对面,目光总是错开而不看向彼此(09),这必然造成反打镜头的失效。然而,不管摄影机可以循着谁的目光,基本上都吝于为观众辟出一条喘息的路径,如果说德莱叶的影片追求一种第五空间(心灵空间),那么,反打镜头的缺席正暗示了那“不能拍摄的空白”(德勒兹用语)的在场。片中越是让角色看向(对观众而言的)虚空,就越能将某种抽象性给具体化;尽管还是处在不揭示的空白中,“空缺”因缺席而在场。人物也唯有在两种状况下才有机会对望,不是出现在虚与实并列的空间(透过镜子,10),要不然就是在少数心意相同的情况下对上的(比如两人都想着要去享受肉体的欢愉时,11)。事实上,在这种时刻,也同样不需要反打镜头多此一举的解说。不过,里维特以为这部片在“错接”中置放了精神性,而德勒兹也延续了这种说法。但是这部片不要说反打的缺乏,就连分场都显得拘谨,这使得“剪接”在片中出现的频率极低,出现所谓“错接”的情况更是鲜见。但这个论点倒是启发了我们对小津一些剪接策略的领略。

在《晚春》里头有一场看似平凡但却难解的小段落,这是纪子跟父亲进京搭列车的戏,吉田喜重在《小津安二郎的反电影》中特地指出来,说中间父女的对话,因为跨轴的关系,使得父亲像是在女儿的屁股跟她对话(第96页,14~17),随后谈及所谓180轴线的意义,然后再回到这个例子时,也只轻描淡写说:“这个场景不仅刺激了观众的情感,而且还起到了无谓的异化效果。”(第98页)当读到随后的评论:“因为他(小津)对自己所描写的父女俩的情节过于平淡而感到不安……当这种生活给人以过于心情舒畅的感觉以致于达到不自然的地步时,观众的感情就会向相反的方向逆转。”(同一页)无疑也教人不安。透过这场戏的分镜截图,更多看到小津的美学癖好,在一个从列车与栅栏中间拍去的垂直构图画面之前(19),影像都是侧重于左边,之后是右边,为求构图的工整,所以人物、列车外拍,都侧向了同一边。这么一来,所谓的正反打镜头的“规则”既然本来就不属于小津的系统,自然就没有遵守轴线的必要,因此,父亲与女儿看似交错的视线,基本上还是属于小津寻常的正反打系统。事实上,小津在此引导我们思考,正是关于匹配剪接的本质。在这里,虽说视线明显不对,但是观众根本不可能搞混对话的人,因为即使在旁边有人的公共空间,但是主角就是这两位,他们要是两个人都抬头看天花板对话,也不可能搞不清楚谁在跟谁对话。所以匹不匹配不是考虑的重点,而是说,匹配的原则,是在于为了拍摄方便,所以常规拍法是将两人的对话分开来拍摄,为了制造“同时性”的假象,才严守假想轴,以便再重新组合到一起的时候,让观众错觉两人真是实时交谈。而这对小津就是骗人的把戏。不过小津却利用这种观看的惯性,反过来将观众一军:我们反而看到在相邻的镜头,也就是说,平常要拿来暗示实时的连接方式之下,却已经暗示了时间的省略,亦即,确实还是这两人的一问一答,但提问与回答之间,因为不匹配而失去了连续性的错觉,加强了父亲“反复询问”的印象,这也是符合影片设定的:从影片开始,就从各种小动作或者看起来不起眼的对话,暗示出纪子身体的虚弱,足以让她身边的熟人,对她加倍呵护。所以父亲会反复问她“要坐吗?”就是非常合理的设计了。很遗憾,诸多关于《晚春》的论述,多会提及这组镜头,但是却多只是拿出来证实小津众多不匹配的典范,却鲜少有人认真去思考这里的深意。

不过吉田在书中提及《风中的母鸡》的一组镜头,这是丈夫因报复妻子做了一夜妓女而也找了名妓女的戏,在这里他强调了当妓女看着窗外那个小学的操场(26),操场并没有因为反打镜头而进入这一个目光的序列中,因而操场失去了它的目光(第87页)。然而,操场确实出现在这场戏的开头处(25),但观看的主体是丈夫(27),这一个空景有其隐喻功能,无论如何,妓女望向窗外提到自己曾就读于此,那毕竟是一种过往,就像《夜》里头夫妻两望向的记忆影像,不可也无法重现。操场似未变已变。“当下”一向是小津影片中唯一的影像。

我们以此来理解小津影片中最著名的一个“错接”:《麦秋》中,好友怂恿纪子到楼上的包间去会见那位曾经要介绍给她但她因为已经决定对象而无须赴约的相亲对象,她俩在走廊上蹑手蹑脚,难得运动的摄影机陪着她们慢慢后退(28),但下一个“反打镜头”却是缓慢地游走在纪子家(准确来说,是哥哥家)走廊(29)。这两个假衔接镜头无疑装载了巨大的“空缺”,一方面留下悬念,二方面提示观众被省略影像的不重要,被跳过的影像主要是根本无法通往未来的影像:既然已经不可能发展的对象,就与纪子的未来毫无相关了。这种瞬间成为过往的当下也是被排斥在外的。唯有必然的时间被保留了,“无常”总是被小津给摒弃的。

居然整整花了聽一張Jim O’Rourke《Eureka》的時間才編完這篇。然後非常好奇這兩篇圖這麼多(尤其下篇;從圖片有編號開始),妖靈妖是怎麼排版這篇的……估計很可能有部分圖片刪了?總之,這篇比較屬於我典型的從「不……」著手來探討「是……」的創作手法文。重讀也花去了半張Ui《Lifelike》的時間……然後有對原文作了一些增補。