一枚分析与自我分析案例

文 | 夏博

在胡凌云一条微信的敦促下,很不情愿的我思来想去,还是决定写一篇自我心路历程的总结,亦或面向未来的模糊的展望吧,但这一定不会如他所愿的是关于某某十大的回顾和总览。

转眼间,二十一世纪已经进入二十年代,曾经耸人听闻的“二十一世纪人口大爆炸”丝毫不见迹象,反而人口萎缩和人口基数的坍塌看来倒指日可待。要知道三十年前那条电视上反复播送的骇人广告起到的暗示效果在我幼小的心里投下了巨大的恐惧。照此情形,如今我完全有理由期待一幅“二十一世纪人口大坍缩”的恐怖画面烙印在下一代人的胸口,辅之以国家民族之兴亡的危言,怕会更加耸动,事实上,社会舆论已经悄然地被往那方面引导了。

动摇一个人的意志绝非难事,特别是在当下这个资讯爆炸的时代,铺天盖地的消息席卷而来,令人目不暇接,唯实效性是瞻的报道策略使它的真实性在得以验证之前就失去了效力,越是简单明了、斩钉截铁的结论,越令人信服,有意识的推导被当作生活中不必要的东西外包给各路来历不明的媒体人和信口雌黄的专家学者。因此,学会识别一条消息就被提到了较之读取行为更加显著的位置,前者有赖于思维的持续进阶,后者则长期滞留在思考的初级阶段,任由反复不定的个人情绪支配,陶醉在廉价的感动中周而复始,一个没有建起牢固的思维平台的人的意志是盲目而脆弱的,和易于操弄的。

一年多前的一次掘火作者的小范围聚会上,胡凌云曾问起我平时都看些什么书?我说我几乎不看小说、诗歌,特别是近十年来我一部小说都没有看过,这肯定不是为了带出一个言外之意:您的小说我一本都没有读过,毋宁说,我是按照我的个人计划读书的,即沿着我的思想路径对我的知识储备提出的要求去选择我必须读的书的,而那清一色都是些哲学和社会学书籍。同样,令胡凌云感到意外的是我也没有听过任何一期他主持的电台,以至于直到那次聚会上我才第一次听到他说话的声调。杨宁和ricepudding制作的电台是我唯一关心的节目,即是说我更倾向于聆听掘火推出的古典音乐和民族音乐内容,它与我读书的理由具有一致性——遵循我思想的需要。据此,完全能够合理推论,我何时何地,无论选择听哪些音乐,皆由那种思想指定,换句话说,我听的音乐和看的书是我思想进展到何种地步的客观反映,而非取决于随波逐流的个人兴趣和口味。

一如上述所言,一种极强的目的性绝对支配着我的文化生活,对思维进阶的迫切需要,驱动着我按部就班的调配好自己获取文化内容的方式方法,我想读什么听什么和我需要读什么听什么已经协调一致,方向明确,条理清晰。一种系统化的,安排得当的文化生活与漫无目的的消遣取乐分道扬镳,也因此,那种自觉自律的生活无需依靠外来的指南,它由始至终被一种内生的秩序规定着文化行为,这大概就是让我彻底绝缘于微博、豆瓣等文化社交平台的重要原因。

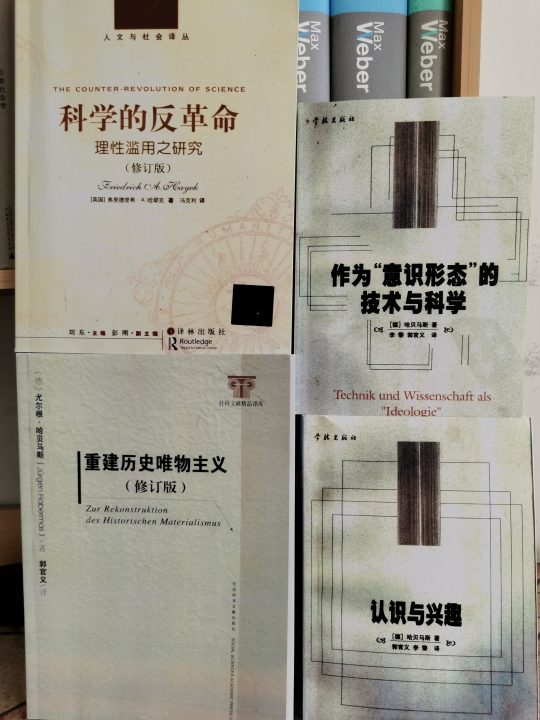

我决定晒出我的部分藏书以表明我的思考幅度被限定在哪些领域,以及我公开详述的观点决不是毫无根据的意识形态怪论,我时常按需抽取其中个别要点并适应性地加以谨慎扩展以佐证我恒定的艺术价值观念。虽然仅仅是一部分,这些已经看完,或是正在研读,亦或计划学习的书籍却是形成我当下思维结构,甚或未来将会进阶到何处的关键论著。对于这一部部富有创见的社会学说和哲学著述,速读毫无意义,它们字里行间的思想密度和知识密度之高往往令读者力不从心,放平心态、放慢脚步,一点一滴地领会其中的奥秘,方才有可能掌握它们。我的阅读进度越是缓慢,越是勤于解读,思考的空间就越广阔,因而就有可能掌握作者更多的思想细节,几个月,乃至半年专心读完一本书是常见现象。

然而思维的进阶不是一蹴而就的,它是思想历经长期推陈出新后积累的结果,为避免思维固化,我被要求在写作中证实或证伪它的有效性,在实践中改良,在应用中纠错,除非看到自己有明显的提高——我每正式发表一篇文章都意味着我的思维增进到一个新的阶段,否则我是不会把那些不成熟的观点和未经完善的论述在掘火上公开的。不过,随着我的哲学和社会学藏书被逐步消化,一套能够帮助澄清我文化世界观和艺术价值观的方法论已初见眉目,一旦它渐成气候,我会毫不吝啬地拿来武装我的思想。我希望有朝一日我的文章规格将是置于我的方法论框架下的详尽论述,它一定较之那种基于个人一时好恶的描写经得起更持久的考验。

以上聊聊千字涉及我文化生活的简述暂且告一段落,下面进入野外生活。

我与山之间的亲和力要追溯到我偏僻的家庭住址,在那个三环路都远没有设计规划的年代,我完全无法依据一个现成的地标概念测定我的居住地到底位于首都北京的什么位置,唯一真实可靠的地理参照物即是横亘在西面不远处的巍巍群山,它比拥挤不堪的大栅栏和53路汽车更确切地印在了我的脑海中,我与山的距离远小于必须公交跋涉数小时才能望见的天安门城楼。但也仅此为止了,后来的三十年间,我被自小由家人灌输的“远望山跑死马”的说法吓住,从未试图接近它们,直到近几年,我鬼使神差地成为一名驴友(个中原因此处不宜详述),方才第一次用脚步丈量了我与山的距离,盘踞在家门西侧的一脉山峰总算被我探出个究竟,就此,首都北京的大致地形面貌也终于向我露出了真容。

驴友这个群体名声一直不好,首先是由于这个名词的概念不清,如何界定这个群体,如何分辨驴友和旅游,恐怕每个人的标准都不一样,一旦生出事端,各执一词的情况频频出现。最普遍的看法:参加山野活动的都是驴友,而实际情形却复杂得多,依我的经验来看,抱着旅游心态来参加山野活动、尝试体验原生环境的人被错误地列入驴友群体是驴友污名化的一大原因。这类人不在少数,他们的猎奇心态毒害了他们的行为,对即将面临的困难估计不足,对可能发生的危险一笑置之,把主观想像的美好画卷一厢情愿的赋予了严酷的原始山林,一旦无情的现实环境粉碎了假想的伊甸园,游客的行为表现立刻暴露无遗,只有在那一刻,他才同驴友拉开了距离。倘若那座口耳相传的户外伊甸园真实存在,也必定要历经艰辛方可造访,在那里,一劳永逸的消费观念被拒之门外。

另一个极易混淆的概念是关乎户外运动的运作模式的,即商业活动与AA活动,二者总是不可避免的被用来作为裁定商业精神和AA精神之绝对分野的道德准绳,这不单单是又一次将复杂的问题简单化了,更是从根本上将两个彻底不同的概念混为一谈。顾名思义,商业活动是组织者要从中赚取一定利润的活动,而理想化的AA活动是没有组织者的,从制订线路到发布活动,从出行方式到活动期间随之产生的一切事务(包括费用),没有一样不该是群策群力、大家均摊的,换言之,所谓的AA精神实质上是一种AA的责任意识,就这个意义而言,一股天然的道德优越感理所当然地降临到这个群体头上,而非依靠一般性的商业利益捆绑起来的队伍。但实践中,尤其复杂多变的人性将这一理想化的崇高模式构想拉回了硬梆梆的地面,空想的高尚行为背后由于缺乏道德动力的持久支援而沦为了一时的非理性动作和自我安慰的口号。在今天,一支自诩的AA队伍中的AA责任意识不会比一支商业队多,活动中一幕幕反复上演的荒唐闹剧也不会比一支商业队伍少,当然,这一对比必须是建立在对商业队和旅游团做出合理区分的前提下进行的。

就我的观察而言,如今能够长期生存下来的商业队伍和名义上的AA队伍无不采取公司化运营模式,组织者(即领队)握有绝对支配权,那一权利系由他的个人声望赋予,而塑造声望的手段多含有几分独断专治的成分。实际情况是,他越是那样做,越能更快的累积起威信,他的控制越强力,队伍就越整齐,就越是会招揽更多的驴友(顾客)慕名而来。掌控力稍弱一些的组织者,通行的做法是将整个活动包装成一件商品叫卖兜售,风景、价格还有所谓的AA精神,实质上都是以贩卖为目的的营销手段,无论组织者是否获利(这里所说的获利不仅指实质上的金钱,也不乏享誉户外圈的名声),其性质早已确定。提出AA精神原是为了倡导户外运动的纯洁性和高尚性,但它先天注定就不可能是脱离市场的孤立存在,资本的逐利性质已然悄无声息的俘获了那一美好愿望,一番改造后,假AA之名、行商业之实的做法得到了市场默认。户外从不是远离尘嚣的一片净土,我们社会上一般可见的现象,那里都有。

上述分析不是为了要贬低当下户外圈的纷乱环境,也并非有意竖起商业与AA的二元对立结构,就结果而论,两种观念的缠斗和妥协正在促进户外运动的蓬勃发展,这个圈子范围的逐步扩大同越来越系统化的营销模式成正向发展。可供选择的商品(活动)愈发丰富,新开辟的户外路线空前繁芜,我作为这一历史性发展的参与者、见证者和受益人,收获了于其它领域难得一见的精神和肉身的双重精进。

按照活动类型划分,常见的徒步登山运动大致分为休闲拍照型、体能拉练型和技术探路型,参加者根据个人需要,当然首要的是根据体力状况量力选择适合自己的活动,每种类型也可依据一支队伍的综合能力灵活调整强度和难度。虽然发布第一种类型活动的商业队伍最集中,后两种多以名义上的AA队伍为主,但切不可鲁莽的对活动内容分类与该项运动的运作模式进行一对一的简单归纳,进而更加错误地得出一个结论,即AA队伍的队员能力绝对高于商业队伍,前者泡制的活动质量绝对的高大上,这就导致前者形成了一种习惯性自负和一条根深蒂固的鄙视链,这是由于个人能力的成长性因素与有力推动了一支队伍凝聚力不断增长的内部人伦关系等错综复杂的情况未被考虑进来导致的。本篇并未提及活动类型、运作模式与风险系数的关系,那将又是一个需要引证各方面材料去努力探究的关键问题,这里不再详论。

写到这里,我忽然发现自己的方法论又完善了一点点,我的推导和分析能力较之此前的文章又向前迈进了一步。读书使我的思想愈加严密、概念愈发清晰,登山增强了我持续思考的韧性和耐力,接连破除了一道道阻碍我思维进阶的意识形态藩篱。倘若没有后者作为依托,我不可能有那个毅力一口气写出近两万字的文章,它等同于我一日走完一条二十多公里穿越路线的身心收获,登山路途中的披荆斩棘,遭遇体能极限时的煎熬难耐,翻越一座座绝望大坡的冲劲和快意,以及克服万难、终于登顶后的成就感,最后,置身伊甸美景的短暂享受,都被我对应性的投射到写作体验中。

在那次掘火作者聚会上,胡凌云又问起我对当前国内的爵士乐相关评论文章有何看法,有没有令我满意且对我产生影响的文字和作者,我回答没有。我没有看到一篇文章反映出作者的真知灼见,没有一条思路清晰的针对性分析和方向正确的论述路径,我没有看到任何一位作者的方法论。除了对历史事件的罗列,感情用事的描写,还有征引音乐家本人的观点以掩饰自身创见的缺失,以及决不会错失任一场合,总是积极主动的表现出来的习惯性自负和那条根深蒂固的鄙视链,没错,不只在户外圈,这里唯一不会缺位的就是这类态度。

马克斯·韦伯没有来过中国,照旧令人信服地完成了对中国儒教与道教的学术研究,依我看,他应该也没有时光机,穿越回遥远的奴隶时代,亲身考察一下古代佛教和古印度教的社会原理,但他一如既往表现出的严谨态度、实事求是和博学多才,使他的每一项研究不仅值得信赖,并且顺利捱过了时代洪流的冲刷和历代批评家的责难。对爵士音乐的考察,必须从其单个作品最基础的构成材料背后涉及的历史因素、民族因素和社会因素等至关重要的实在意义着手,再将它们置于美学理论的框架下进行讨论方才有可能接近艺术问题的实质,一旦舍本逐末,就会酿成一个谬误:超越评论对象获得的心理优越感恰好建立在脱离对象的假想之上。我很欣慰,我正在以我想要的方式去实现我的写作构想,我确信,我已步入正轨。