偶遇貝多芬第一號弦四

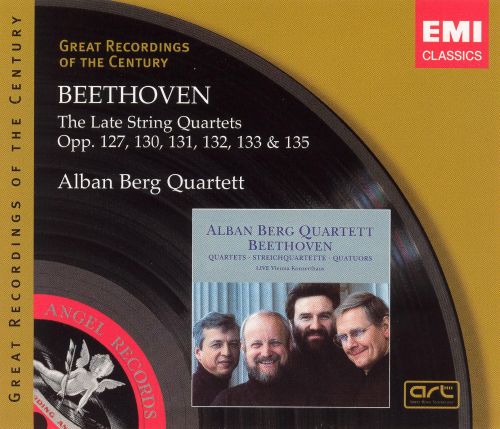

慕賢依然跟三個月前一樣,隨身聽裡只放貝多芬第一號弦樂四重奏,作品18第一首。有時候只聽阿爾班貝爾格四重奏樂團的版本,有時候會多放幾個版本,比如維格、塔利許、塔卡契、義大利、東京或茱莉亞。

走在街上不會「撞歌」,他說。

但是更重要的是,在他好不容易讀完《追憶似水年華》(我總是建議他改用「追尋迷失的時間」這一譯名)第一部之後,他總想著去探索文中藉斯萬之口講出對音樂的描述;總是不可得。

他認為普魯斯特的時代,音樂不是隨時可以聽的。儘管斯萬懂音樂(證據是當他得知那首扣他心弦的曲子是凡德伊為小提琴與鋼琴所寫的奏鳴曲——順帶一提,他覺得在雪倫多夫的電影版中,應該是由亨策所作的凡德伊奏鳴曲跟他想像的不同,可說有點落差,並且,他甚至覺得亨策版太過「現代」;由於不懂音樂,我也就不置可否——之後,斯萬很開心說可以回去研究,言下之意是他能研讀樂譜;事實上,斯萬在書中貌似被設定是會彈鋼琴的),但正因為很少有機會聽到,然而,也由於很少有機會聽到,更培養出他們對音樂(以及其他藝術)的敏感度;也因為很少有機會聽到,所以在心中的音樂就不是那麼鮮明、完整。沒有唱片的時代,愛樂者的耳朵更敏銳。

「沒有下載的年代,觀眾看電影的敏感度也更高」,我補充。

不過他也無法向我轉述書中的描述。看他絞盡腦汁的樣子,我有跟他說不用費心,這套書在我架上待了十五年,如果我真的感興趣,早就去翻了。「也許,書很多的年代,讀者的記性也差了?」他合理推論。「這是現代人的健忘」,我這麼形容。

這也就合理說明,他為何天天聽作品18第一號,卻常記不起旋律。

但是,這也給了他一個機會。他指出,正因為很熟悉,所以聽的時候已經沒有意識到在聽。我說,「在電影中,我們稱之為『縫合』」。於是,有些時候,因為音樂或者也可能因為散步的行為本身帶出的連篇雜念,突然斷線時,音樂會鮮明地在場,並且常在這樣的時刻,浮現許多之前沒有注意到的細節;或者這些細節曾經也聽過,只是沒有特別留意。他也因此得到一些「新東西」。

只是,這種觸動時刻,仍無法啟蒙他的想像力,或說,「筆力」,來將這種感動透過文字重現。在他感覺,除了以同質的方式(比如哼唱)來回應音樂本身別無他法。我是安慰他說,「以普魯斯特作為起點,太高」。

但總的來說,他對於這種日常性健忘一點都不以為意,因為健忘帶來了這種種的偶遇。我實在無法理解一個每天反覆只聽一首曲子的人,會想在聽音樂這個行為中期待偶遇。「你不是也只鑽研《秋刀魚之味》?」他這樣反問我,我辯駁,「但是一部影片要顧及到的各種層面太豐富,看再多遍都不一定能全然掌握細節;老師還說過有人買了《閱兵大典》拷貝並且反覆看了一百五十遍!」

但真正令我困惑的是,他期待的還不是自己腦內(或說耳窩內)的偶遇,而是在公共場合的偶遇:某家賣場、某間小店、某個路人公放出來的「撞歌」。

「所以絕對要避免流行歌,不然,這種偶遇就太不珍貴了。」

這也是他選擇第一號弦樂四重奏的原因,「即使是貝多芬,也有相對冷門的作品,比如他早期的弦樂四重奏」。我同意。以前課堂上,老師提到貝多芬的這些作品,也經常強調晚期六首(精確說是五加一首)如何偉大,「每一首都是一個宇宙」,老師這麼說。高達更是將德萊葉(的《葛楚》)形容為貝多芬晚期弦樂四重奏。這些晚期作品因此常被蒙上傳奇的色彩,也就反而加速了它們的流行。事實上,慕賢也說,他最早開始接觸貝多芬弦樂四重奏,也跟我一樣,是從晚期入手。

「儘管在電影中,作品131號被使用的頻率確實高很多;但是,我也從未在任何公共場合聽到它被公放出來」,我壓根就覺得即使在第一線的城市裡,都不可能聽到貝多芬弦樂四重奏的公放,不管是第一號還是第十四號。

今天,據他說,是連續聽作品18第一號的第196天。想當然爾,他還沒得到他要的偶遇,在這六線城市裡,更別提出現一個奧黛特。