掘火电台093 Jazz in Orbit – Arctic Blues

撰稿播音 | 胡凌云

封面设计 | ZZZ

直接下载(direct download):点击此处

收听方式:

1. 使用上方网页播放器(兼容iOS,可将此页链接复制到手机播放。因为缓冲问题,收听过长节目时请避免使用)

2. 使用上方直接链接播放或下载到本地播放

3. 使用iTunes Podcast(电脑或移动设备,手机用户可在iTunes Store或Podcasts app中搜索“掘火电台”)订阅收听:点击此处

4. 到网易云音乐页面或app收听:点击此处

5. 到荔枝fm页面或app收听:点击此处

6. 到B站up主“掘火档案”音频/专栏部分收听:点击此处

欢迎您收听掘火电台,我是胡凌云。这期节目是Jazz in Orbit的第二集,希望它能够继续帮助您追踪爵士乐从美国城市升空之后在地球另一面的旅程。

Eero Koivistoinen – For Children (1970) – Folk Song

提起芬兰,您会想到什么?生于二十世纪四十年代的芬兰导演和爵士记者Eila Kaarresalo-Kasari和她的丈夫、爵士乐手Heikki Kasari认为芬兰的地貌——“数以千计的湖泊、广袤的森林和伸向远方的荒野”——与芬兰爵士“安静祥和,节奏轻盈,有着静态的节拍,甚至完全没有可以识别的节拍”的风格是相关的。一位更年轻些的芬兰60后爵士乐手、Viapori 爵士节艺术总监Jukka Perko认为,芬兰爵士乐是简约主义的:”它与我们的设计相似,使用简单的线条,可能更前卫些。” 他还引用了西贝柳斯的一句话:“不要去写不需要的音符!”。Perko认为这种简约主义倾向和芬兰的气候有关:“我们冬季的严苛天气迫使我们在播种和收割时保持准确。任何一点损失都是我们赔不起的。都指望着精准和刻苦,剔除那些不需要的东西——就像我们在音乐中所做的一样。”

这些乐手对祖国某种音乐传统的描述,并不是这次节目的重点。真正对芬兰爵士乐感兴趣的听众可以在听过更多之后去体会。随着我开始为您展示芬兰爵士乐的图景,自然会简述芬兰爵士乐的历史,而在其中也会有一些重要乐手反复出场,自由组合。生于1946年的Eero Koivistoinen便是其中一位。他先后在芬兰西贝柳斯音乐学院和美国伯克利音乐学院接受古典和爵士教育,刚才的开始曲选自他1970年的专辑《献给孩子们》(For Children),曲名是《民谣》,顾名思义,改编自芬兰民谣。

我本来是打算做个日本和芬兰的二合一节目,记录一下爵士乐在远离其诞生之地的发展,但随着曲目单的迅速膨胀,只能将它们分为姊妹篇。因此,在这期节目中免不了会将两国做一些简单的比较,展现不同水土对爵士乐生长的影响。和日本类似,爵士乐在二十世纪二十年代便已在芬兰开始传播。当时芬兰刚刚摆脱俄罗斯统治实现独立,而其本身在当时还算是半个农业国家,没有大都会,而且毕竟偏安在波罗的海一角,不像日本那样拥有连接东亚、东南亚和美国的游轮航线,国际文化交流有限。而且,芬兰音乐家长期生活在德国和俄罗斯音乐传统中,要接受并纯熟运用爵士乐的不同节拍构型并不容易。不过,芬兰的爵士时代还是通过船载以入的方式不可阻挡地到来——对爵士在该国早期发展有公认重大意义的事件是1926年SS Andania号客轮载着数百芬兰移民抵达赫尔辛基。船上Andania Yankees乐队中有芬兰裔美国乐手懂芬兰语,在客轮停靠期间,乐队在一家本地餐馆里演奏了一个月,芬兰人第一次看到了来自美国的爵士乐,而当地乐手也从他们那儿学习了节拍和即兴的技术,后来有几位乐手甚至留了下来。其中有一位乐手名叫Tommy Tuomikoski,父母是芬兰移民,出生地麻省昆西市如今属于大波士顿地区,当时有着重要的造船业。他访问和移居赫尔辛基时年仅19岁,当地乐手不仅学习他的技法,而且学习他演奏时的摇摆的身体语言。他后来创办的萨克斯学校是芬兰最早的爵士乐学校,编写的教材在几十年中也是芬兰唯一的萨克斯教材。在二十年代,从荷兰货船到英国军舰,都给赫尔辛基和港口科特卡(Kotka)带来了爵士乐,它们因此成为了芬兰的横滨,芬兰爵士的故乡。

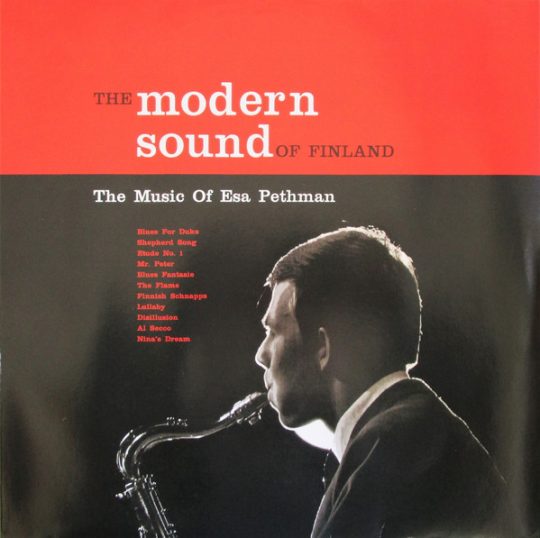

和日本一样,真正意义上的芬兰原创爵士是从六十年代后期开始的。它的萌芽状态在Esa Pethman发行于1965年的第一张个人专辑《芬兰现代之声》(The Modern Sound of Finland)得到了清晰展现。这张专辑的名字暗示芬兰人明白自己正在创造一种本土新音乐,而生于1938年的Pethman和专辑中其他几位乐手——比如生于1935年的Juhani Aaltonen和生于1939年的Heikki Sarmanto——一样,是第一批创造者。这张专辑体现了这种创造的大方向,也就是爵士乐与古典音乐和民间音乐的融合。从《给公爵的布鲁斯》(Blues For Duke)、《一号练习曲》(Etude No. 1)、《芬兰烈酒》(Finnish Schnapps)和《牧羊人之歌》(Shepherd Song)之类的曲目名字您可以直接看到这种影响,下面就让我们来听这首《牧羊人之歌》。它被认为是第一首具有芬兰特质的芬兰爵士乐录音作品。

Esa Pethman – The Modern Sound of Finland (1965) – Shepherd Song

接下来,让我们快进四年:下面这首《水中花》(Flowers in the Water)录制于1969年7月8日的于韦斯屈莱大学(Jyväskylä)的于韦斯屈莱艺术节现场。它是芬兰规模最大的艺术节之一,而这个现场录音被Columbia唱片公司发行,成为了Heikki Sarmanto六重奏的唯一一张专辑,也是他首张个人领衔的专辑。如前所述,和Koivistoinen一样,Sarmanto和该乐队中的Juhani Aaltonen、Esa Pethman都是最早一代拥有原创意识的芬兰爵士乐手,他们大多在六十年代末七十年代初发行个人专辑——也就是说,他们和我上期节目中选择的日本爵士艺人有着相似的出生和创业年代。Sarmanto 六十年代初在芬兰唯一的音乐学院——西贝柳斯音乐学院学习,在六十年代末到波士顿的伯克利音乐学院学习爵士——这条路看起来和日本爵士艺人也是相似的。去年,这张专辑被芬兰厂牌SVART发行了五十周年纪念版,Sarmanto也在九月份再度登上艺术节舞台表演了其中的作品。现在,让我们感受一下五十年前芬兰的爵士音乐现场。

Heikki Sarmanto Sextet – Flowers In The Water (1969) – Flowers in the Water

听得出,这几位乐手的音乐语言在四年间发生了很大变化,更加流畅,而音乐中似乎也继续出没着民间旋律。这引出了节目的一个重要话题,那就是民间音乐在芬兰爵士乐中的显要存在。我们再来听另一首《牧羊人之歌》(Shepherd Song)。它选自Esko Linnavalli六重奏于1973年发行的专辑 《芬兰设计》(Finnish Design)。这张专辑封面和封底是乐器,但植入了芬兰著名玻璃设计师Oiva Toikka的作品,暗示专辑内容是芬兰艺人对爵士乐的本土化设计。它的曲目都是爵士版本的芬兰民歌,算是继承了西贝柳斯等芬兰作曲家将这种音乐融入古典音乐的做法。生于1941年的Esko Linnavalli是一位爵士钢琴手,也是一位指挥,他在1975年和Heikki Sarmanto共同创办了New Music Orchestra并担任了多年的艺术总监。这个乐团也就是后来的UMO赫尔辛基爵士乐团,芬兰最重要的爵士乐团,本次节目中的很多艺人都曾参与其中。Linnavalli的这个六重奏阵容除了萨克斯手Koivistoinen,和1967年蒙特勒爵士节年度鼓手Esko Rosnell,还有一位领导着前卫摇滚乐队的吉他手Jukka Tolonen,所以,虽然按照唱片内页的说法,这张专辑是一次芬兰自然风光的旅程,但这首《牧羊人之歌》可能要比您想象的更喧闹。很显然,到了1973年,芬兰爵士已经和日本爵士一样融合了其他音乐风格,声音更加丰富,而乐手横跨爵士和前卫摇滚,则是七十年代芬兰音乐的一个突出现象,您会在这期节目中继续感受到。

Esko Linnavalli Sextet – Finnish Design (1973) – Shepherd Song

因为这张《芬兰设计》是了解芬兰爵士乐的里程碑式作品,下面再为您播放一曲《在卡累利阿的山岗上》(On the Hills of Carelia),它是一首著名芬兰民谣。俄罗斯联邦中与芬兰接壤的卡累利阿共和国,其国歌就使用了这首曲子的旋律——那么,您可能要问,为什么俄罗斯会使用芬兰民谣?首先,曲名中的卡累利阿所指的并不是任何国家,而是指自古以来以此为名的横跨芬兰和俄罗斯的一片土地。然后,就必须插播一段极简版芬兰历史了:芬兰人自古居住的土地在13世纪被瑞典占据并统治。1809年,瑞典在和俄罗斯的芬兰战争中战败,这片土地被俄罗斯占据,成立了芬兰大公国。在俄国十月革命一个月之后的1917年12月6日,芬兰议会通过《芬兰独立宣言》,宣布独立,标志着现代芬兰的诞生。但因为各种原因,苏联和芬兰之间的关系一直紧张,到了1939年,苏联因为更多的原因对芬兰发动战争,这就是历史中的冬季战争(Winter War)。这场战争之后,属于芬兰的大部分卡累利阿地区也被割让给俄罗斯,当地的四十万芬兰居民自愿迁离,移居芬兰其他地区,只留下建筑和机器设备。接下来,在1941-1944年芬兰在德国协同下对俄罗斯进行的持续战争(Continuation War)中,随着芬兰军队的推进,部分芬兰人回到了自己的家园,但后来随着军队失利被迫再次退出。战后,这片地区被永久划归苏联所有。在后来至今的漫长岁月中,卡累利阿的归还问题一直都被断断续续地讨论过,但技术上应该是越来越难了,因为当年大部分芬兰居民自愿撤出之后,如今居住在这个地区的居民基本上都是来自苏联其他地区的后裔。不过,无论国境线是否存在和如何变动,民谣是与它所属的土地是绑定的,所以,卡累利阿共和国使用卡累利阿民谣作为国歌,而它的歌词也有俄文和芬兰文两个版本。

在这段历史中,芬兰人抵抗苏联入侵的冬季战争给我留下了较深印象,特别是纪录片中带着滑雪板全身白衣的芬兰士兵的镜头和他们在战争初期以弱胜强的能力——显然是一个有性格的民族。而这段历史,也或许能帮助您感受芬兰爵士艺人通过这首《在卡累利阿的山岗上》表达的情绪——思乡、伤感,或许都不足以描述。

Esko Linnavalli Sextet – Finnish Design (1973) – On the Hills of Carelia

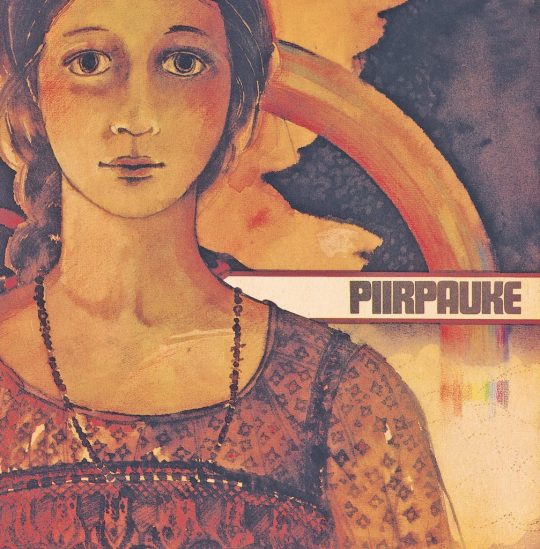

下面为您播放的曲目依然改编自卡累利阿民谣。改编它的是由芬兰爵士乐手Sakari Kukko于1974年创建的乐队Piirpauke。乐队于1975年发行的这张同名专辑,也是它最著名的一张专辑,风格被界定于爵士、前卫摇滚和世界音乐之间,体现着芬兰爵士乐手在那时的开阔思路。顺便一提的是,在这首曲子中负责吹圆号的乐手名叫Esa-Pekka Salonen,对,就是那位后来名满天下的芬兰指挥,当时17岁的他还是西贝柳斯音乐学院的学生,主修圆号,要等到这张专辑发行两年之后的1977年才毕业。

这张同名专辑中的曲目全部都是改编自罗马尼亚、巴厘岛和中国等地的各国民谣。它的诞生和七十年代全球政治背景下芬兰年轻左派的观念有一定关系,关键词是“团结”(solidarity)——所以,虽然专辑中也有一首来自芬兰的民谣改编曲,在我的最初印象中,它并不表现一种民族主义情结,而只是为了对芬兰作为其中一国的采风。但我很快发现,乐队在改编祖国音乐时确实是最尽心力的,他们用更现代的音响让这首曲子显出了宏大而飘逸的灵魂。这张专辑,特别是这首曲子,令乐队大获成功,在巡演欧洲以及后来的很多年中,它都被一些听众视为非正式的芬兰国歌。

Konevsky Monastery

这首曲子的名字是Konevitsan Kirkonkellot, 直译为“Konevitsa的教堂钟声”。 Konevsky是一座俄罗斯东正教会教堂,位于拉多加湖(Lake Ladoga)中的小岛上。这个欧洲最大的湖泊位于芬兰和俄罗斯边界,曾经为两国共有,但战争之后全部都划归俄罗斯。瑞典在1293年第三次十字军东征时控制了西卡累利亚,将它纳入西方文化圈,东卡累利亚则在文化上更接近俄罗斯,所以芬兰东部和俄罗斯的边界也就是天主教和东正教的边界,拉多加湖上有这么一座教堂,就体现了卡累利阿地区文化的特点。那么,为何它被视为芬兰人的故土呢?界定一个民族的最重要标志之一是语言,而芬兰语的最重要著作,芬兰民族史诗《卡勒瓦拉》(Kalevala)就是在卡累利阿这片土地上收集整理的。这也是我反复提到它的原因。这部史诗出版于1835年,带动了芬兰人对这片土地的神往,最终在十九世纪末形成了一种被称为“卡累利阿主义”的文化现象,其代表人物包括了西贝柳斯和阿霍等人在内的作曲家、作家、诗人、雕塑家和画家,在他们的观念和作品中,卡累利阿被视为芬兰文化的避难所,而这一文化现象则被认为是当时的欧洲浪漫民族主义运动在芬兰的体现。

在《卡勒瓦拉》中,特别记载了一种叫做康特勒琴(kantele)的乐器,它是一种流传于芬兰、爱沙尼亚和卡累利阿地区的齐特琴类传统弹拨乐器,与俄罗斯古斯里琴、拉脱维亚考科勒琴以及立陶宛康科勒琴具有密切的关系,一同构成了波罗的海索尔特里琴家族。《Konevitsa的教堂钟声》的原曲便是使用这件最能代表芬兰民族的传统乐器演奏的,您能在YouTube上搜到很多用这种乐器演奏这首曲子的版本。虽然您即将听到的这首曲子中,一开始便在风声中飘荡并贯彻全曲的一串音符是由Sakari Kukko用钢琴演奏的,但依然完美地传达了北欧大湖中的教堂钟声,而随即和它交缠的吉他旋律则在一个广阔空间中注满了思乡情绪。

Piirpauke – Piirpauke (1975) – Konevitsan Kirkonkellot

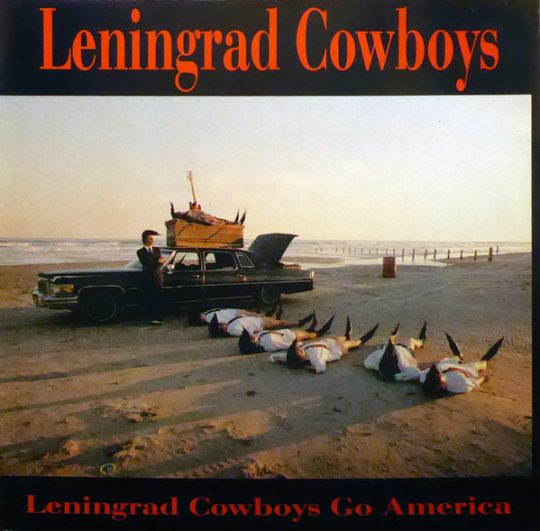

我对芬兰的最初印象和亲近感,几乎全部来自芬兰导演Aki Kaurismaki的电影。他在八九十年代的早期作品,我基本都看过十遍以上。他的电影中不仅大量使用音乐,而且经常有现场演出的画面,古老破旧的唱机和刚拆箱的日本进口音响是表达内心的重要道具,开车出门时会有车载黑胶播放器的特写,而几乎无家可归的角色们流浪时不能舍弃的行李则是一台收音机——音乐对于这个遥远国家的人民来说是重要的乐趣。Kaurismaki甚至和芬兰乐手一起打造了一支叫做“列宁格勒牛仔”的乐队,并且以这支乐队为主角拍摄了长片《列宁格勒牛仔去美国》(Leningrad Cowboys Go America)。 虽然这是一群装扮为摇滚乐队去美国闯世界的芬兰乐手,但很多细节还是暴露着芬兰的传统,比如他们一直都使用着芬兰本土流行音乐中最常见也最重要的乐器手风琴,而看不上他们的那位曼哈顿经纪人嘲弄式地建议他们去墨西哥发展,想必也是因为他们有一种摆脱不了的乡土情趣。

下面为您播放的便是该乐队的代表作《萨基雅尔维的曼波》(Mambo From Säkkijärvi),它在影片中出现过多次,算得上是主题曲。不出所料,这首曲子也改编自芬兰民谣,原曲《萨基雅尔维的波尔卡》(Säkkijärven polkka)也来自卡累利阿地区,在传统中就是用手风琴演奏的。萨基雅尔维曾经属于芬兰,但战后被划归苏联,而这首民谣后来被配了歌词,前两句是“卡累利阿如今只是美好的回忆/但音乐依然在心中响起”。 关于这首曲子,还有一个不同寻常的小故事。在持续战争中一度夺回部分国土的芬兰陆军发现苏军撤退时在维堡(Vyborg)市内多处埋设了无线电控制的地雷,这些地雷是被某个三音和弦控制的——通过预先调好的某个无线电频段中播放这样一个和弦,会导致三只音叉同时振动,触发爆炸。赫尔辛基的芬兰广播公司收到了芬军运来的地雷,在被称为“芬兰广播之父”的工程师Jouko Pohjanpalo主持下对它进行拆解并分析出了工作原理,随后就将电台发射车开到维堡市,用多个无线电频段不断播放这首《萨基雅尔维的波尔卡》以扰乱苏联人试图通过电波引爆地雷的企图,无中断的播放持续了几个月,直到芬兰人相信地雷里的电池完全耗尽为止。当时居民中传播的谣言是电台有工作人员疯掉了,但后来,这首曲子成了芬兰的爱国歌曲。列宁格勒牛仔乐队把曲子从波尔卡改为曼波,和乐队本身的名字一样,含着调侃,但它在影片中的显要地位则暗示着芬兰人无法放弃的民族个性。

Leningrad Cowboys – Leningrad Cowboys Go America (1989) – Mambo From Säkkijärvi

一些学者认为,战后芬兰爵士之所以这样亲近民谣传统,还有一种政治方面的因素。如前所述,芬兰这片土地并不是人们想象中的岁月静好的北欧,她在最近几百年中一直被来自西方和东方的强大势力占据、统治和入侵。而在二战结束割地求和之后,她所遭受的来自东方的压力并没有减轻。芬兰和苏联有漫长国境,边界离列宁格勒只有一百多里,而在Kaurismaki早期的电影中,赫尔辛基人乘坐有着巨大镰刀斧头标志的客轮前往隔水相望的同族人居住的塔林,是他们常见的短途旅游。在政治领域,有一个叫做“芬兰化”的专用名词,所指的是“一个弱小的国家遵循于强大的邻国的政策决定,以保持主权及领土完整”,而这个名字的来源,便是二战后的芬兰为了避免邻近强国苏联的并吞,在国际事务上顺从苏联意见,并以自我检查消弭和压制国内反苏联声音的政策。

和战后日本爵士乐受到美国的强大影响相类似,爵士乐在芬兰的道路自然也受到强大邻居的影响。这种影响在二战时期就已经显现了——因为当时与纳粹德国的战略关系,爵士乐在芬兰是被排斥的。而到了二战后,斯大林统治下的苏联对来自西方的爵士乐是排斥的,“今天听爵士,明天就叛国”是当时气氛的写照,而这自然也限制了芬兰爵士乐的发展。作为芬兰重要独立厂牌Love Records的创始人和芬兰爵士重要的见证人,爵士鼓手Otto Donner认为,在芬兰,爵士乐并不是按照有序的历史顺序,从swing到bebop接着到modal和free jazz,bebop这一段是被彻底跳过的。这种被不止一人认可的观察,学者们的一种解释就是来自“好邻居”的影响,他们的佐证是40年代末的爱沙尼亚,bebop也是被谴责的。到了赫鲁晓夫、特别是勃列日涅夫统治的年代,爵士乐在苏联得到了相对自由的发展,而芬兰爵士乐也是在这一时期起飞的。对于这些观察和观点,当然也存在着不同意见,只是供您参考,但比较可信的是,和遭受战争创伤的日本人一样,战后的芬兰人也希望在欧洲建立一个民族身份。而比起文化自成一体的偏远岛国居民,处在东西方夹缝中的芬兰人更有这种需要,这也是他们延续“卡累利阿主义”,用爵士乐拥抱民谣的重要原因之一。

假如刚才这个旋律令某些中老年听众感到似曾相识的话,那么可能要归功于您们最熟悉的芬兰品牌诺基亚(Nokia),因为它在九十年代中期开始推出自带铃声的手机时,不多的几种铃声中就有一种使用了《萨基雅尔维的波尔卡》的旋律。我不是这个品牌的用户,因为好奇而搜索了一下,发现那时的铃声对音乐是极度的简化。下面是这首曲子各种版本中我比较喜欢的一个,也是听起来最像手机铃声的,演奏者是芬兰吉他手Heikki Laurila,发行于1963年。

Heikki Laurila – Heikki Laurila EP (1963) – Säkkijärven polkka

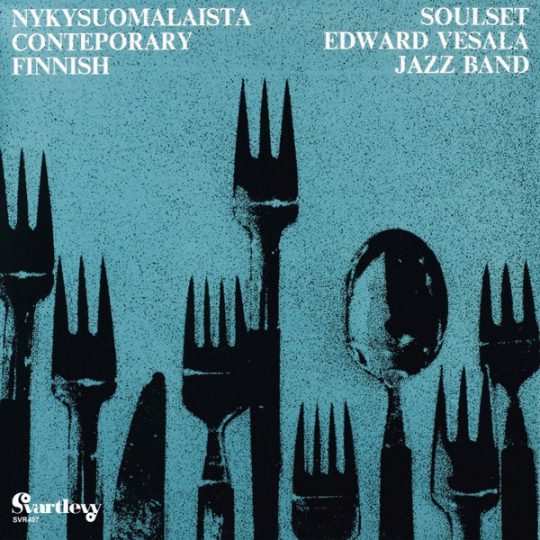

在收听了半多个小时的民谣风爵士之后,让我们退回到芬兰爵士起飞的1969年,追踪它的另一些轨迹。在此,这次节目中将会反复提及的极富个性的Edward Vesala出场了。他和节目开头的Eero Koivistoinen应该算是我拥有唱片最多的两位芬兰爵士乐手,但他们的音乐之路确实很不相同。在这些唱片中,Vesala主打的最早专辑便是下面这张1969年发行的《现代芬兰》(Contemporary Finnish)。 它的封面上是一些刀叉,似乎和先前那张《芬兰设计》含义类似,暗示专辑中的音乐是一种新设计。有趣的是,这张专辑的AB两面是由两支乐队演奏风格完全不同的音乐——A面是一支叫做Soulset的芬兰灵歌乐队演奏灵歌音乐,非常美国,非常黑人,B面则是Edward Vesala爵士乐队(Edward Vesala Jazz Band)演奏接近自由爵士的作品。这算是两支乐队的不搭调的拼盘吗?细看便会发现,A面这支灵歌乐队其实也是由Edward Vesala创建的,乐队成员还包括了爵士吉他手Ilpo Saastamoinen和爵士小号手Mike Koskinen,所以这一面展示的信息是:和日本一样,在那个年代,芬兰乐手也受到了来自美国席卷全球的Funk& Soul的影响并能够熟练演练这类音乐——事实上,Soulset这支乐队虽然只存在了一年,但当时非常成功。这张唱片的B面,则是由Edward Vesala和节目先前提到的Juhani Aaltonen展示了他们作为芬兰自由爵士先驱的最初声音。所以,整张专辑记录了以Vesala为首的一批芬兰乐手在1969年走过的两种路线。下面,就让我们用专辑B面的一曲《春天》(Spring)来感受其中一种。

Soulset / Edward Vesala Jazz Band – Nykysuomalaista – Contemporary Finnish(1969) – Spring

听完了《春天》,让我们接着感受《夏天》(Summer)。和节目开始时介绍的Sarmanto一样,1935年出生的Aaltonen在六十年代先后在芬兰的西贝柳斯音乐学院和波士顿的伯克利音乐学院学习。这首曲子选自他于1974年发行的首张个人专辑《礼仪》(Etiquette)。曲子开始时Aaltonen的独奏可以说是纯粹的自由爵士,但Vesala的打击乐随即开启了另一个空间,在后半部,二人的声音完全进入了一个荒凉的宏大空间。芬兰爵士乐厂牌TUM Records的创始人Petri Haussila曾经这样描述Aaltonen和Vesala的合作:

“他们的脾气全然不同——Vesala是爆炸性的、不可预知的,而Aaltonen更内向,几乎是极端地害羞——但他们被同一种目光和意图带到了一起。在Aaltonen身上,Vesala找到了能给自己的作品和牢固植根于芬兰大自然的即兴音乐的目光带来最佳表现的声音。”

在这首曲子中,您能听到,二人已经在孕育一种独特的芬兰之声。

Juhani Aaltonen – Etiquette(1974) – Summer

到了3年之后的1977年,Vesala的个人风格在ECM为他发行的第一张专辑Satu中完美呈现。虽然这种风格在他1974年由Japo唱片公司发行的Nan Modal已经成型(这张专辑后来也由ECM重新发行),并且延续到节目后面会播放的八十年代的Lumi,但Satu算是一张里程碑式的作品。他进入ECM的世界并不是巧合,因为在七十年代初,他就开始与ECM艺人合作,而他的这种个人风格非常适合ECM——更准确地说,其实是他在七十年代发展出的这种个人风格帮助定义了ECM的一种声音。将这种声音笼统地成为北欧之声并不合适,因为挪威和芬兰的声音并不相同,而Vesala便是芬兰之声的创造者。在这张Satu中,出现了来自挪威和波兰等国的多位ECM乐手,但少不了的自然是他的同乡Aaltonen。下面这首曲子是专辑的同名曲,Satu在芬兰语中的含义是“童话”, 是芬兰女性常用的一个名字,网上对这个名字的解释包括:一个有创造性的人,一个梦想家,一个逃脱主义者。不过,我认为它所描述的仍旧是芬兰的自然,这些含义并不冲突。

Edward Vesala – Satu (1977) – Satu

现在,让我们再次回到更传统的爵士中来。前面提到,和日本艺人一样,有不少芬兰艺人先在西贝柳斯音乐学院接受了音乐教育,又到伯克利音乐学院专修爵士。1945年出生的小号手Mike Koskinen也是这样。他在我先前播放的几张专辑中都出现过,七十年代初在伯克利学习之后返回芬兰,于1976年发行了自己的唯一一张个人专辑——在专辑封底还特意注明了他是刚从波士顿学成归国——看得出,能够受到美国爵士教育,对于外国乐手来说多少是一种值得骄傲的成就,那么,Koskinen在1978年像一些日本艺人一样移居美国并且生活至今也算是合理选择。这张名为Sunwebs的专辑封面体现了本期节目很多专辑封面的特点。——上期日本爵士乐手的专辑封面在一定程度上继承了美国爵士唱片的风格:乐手肖像,乃至特写大头照。但芬兰人显然不喜欢这种风格,他们的封面多半是自然景观和一些其他令人产生好奇的内容,这也是我最初开始试听芬兰爵士乐的一个原因。在这首Sunwebs中,Koskinen的演奏是很美式的,但空旷凉爽的音乐,联系它的封面和标题,又让我想象芬兰短暂夏季的野外。

Mike Koskinen – Sunwebs (1976) – Sunwebs

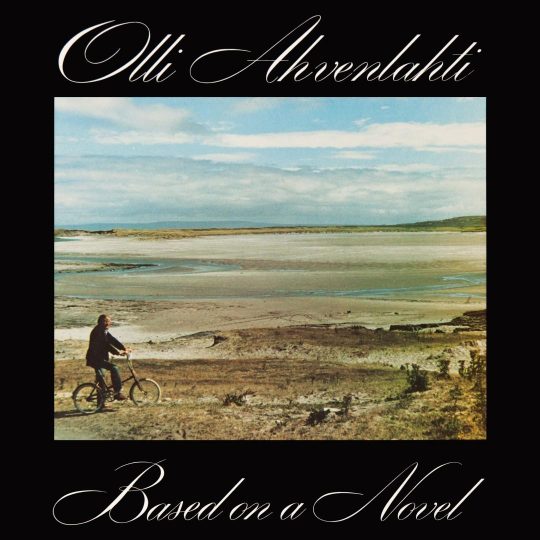

在记忆中,我专心听过的最早的芬兰爵士乐专辑,可能是Olli Ahvenlahti发行于1981年的《改编自小说》(Based On A Novel)。它的封面上是一个人独自骑自行车来到一片广漠的荒原,根据地貌和植被判断,它很可能是极地,世界边缘的某个角落。然后看到曲目的第一首名为《乡村布鲁斯》(Blues in the Country)。很自然地,我就开始聆听了,想知道这片荒原在哪儿,这张专辑改编自哪部小说。生于1949年的钢琴手Ahvenlahti 也是一位著名的芬兰爵士乐手,也在这期节目中使用的很多专辑中出没。他父亲是俄罗斯人,是一位热爱美国爵士乐的经济学家,母亲则是一位音乐教师,所以他在11岁时就进了西贝柳斯音乐学院学习钢琴和音乐理论,进入青春期后就开始在赫尔辛基的爵士乐队中出没,他当时遇见了比他大八岁,正在为芬兰流行歌星编曲的Esko Linnavalli,很快,他发现自己在广播、电视和录音棚里打工,然后在1975年到伯克利学习了一个秋季,老师之一是Gary Burton。总之,相对前面的曲目,他和Koskinen一样展现出爵士乐更精致、更技巧化的一面,编曲,特别是Aaltonen的吹奏,并不是标题说的乡村布鲁斯,更像是一次从乡村进了城,最终又回到乡村的旅程。

Olli Ahvenlahti – Based On A Novel (1981) – Blues in the Country

在几首岁月静好的单纯曲子之后,这期节目免不了要像上期一样,为您呈现六七十年代流行音乐对爵士乐的影响。之前提到芬兰爵士乐手在六十年代末就已经组建了相当成功的灵歌乐队,那么,那种声音的融入在技术上自然不难。一支在这方面表现得非常优秀但极少被人提及的乐队是Day Is Over。这是一支由芬兰和丹麦爵士乐手组成的乐队,他们只在1975年发行了一张同名专辑。乐队中的三位,Koivistoinen, Linnavalli和Rosnell我们前面都已经听过了,另外两位乐手则是来自丹麦的小号手Allan Botschinsky和低音提琴大师Niels-Henning Ørsted Pedersen。这次跨越波罗的海的合作录音由芬兰音乐推广基金会赞助,1975年2月在斯德哥尔摩用两天时间迅速完成,但在我听来完全是一张杰作,首版也卖到了天价。令我印象深刻的是我第一次试听它第一首曲子的前几个小节时,误以为播放器出错跳到了一张Carl Craig的唱片,因为这种贯穿全曲的疾速运动的声音是底特律techno的典型标志。在那个时刻,我生出一种特别的感动,因为这种诞生于70年代中期北欧的音乐,竟然为我以前为您介绍的那些被用deep来形容的电子音乐和爵士乐之间的亲缘关系提供了一种佐证。而事实上,前几年,挪威的Dj Sotofett重新给这首曲子做了混音版,也说明了这种兼容性。

Day Is Over – Day Is Over (1975) – 458 r.t.

生于1952年的Pekka Pohjola在西贝柳斯音乐学院学习了钢琴和小提琴之后,并没有去伯克利,而是加入了芬兰著名的前卫摇滚乐队Wigwam担任贝斯手。离队之后,他在1974年由Love Records发行的个人专辑《喜鹊Bialoipokku》(Harakka Bialoipokku)应该算是代表作,Koivistoinen和其他一些芬兰爵士乐手参与了录制。这是一张概念专辑,讲述森林中一个美好的清晨,一只喜欢跳舞的小鸟出壳,经历世间风雨和疯狂的故事——了解这个故事是后来的事了,因为专辑标题和曲名都是天书一般的芬兰文。第一次聆听,当倒数第二首Sekoilu Seestyy豁然响起,我迅速热泪盈眶,因为这是早已在我的血管中流淌的声音。DJ Shadow的名曲《完美世界的午夜》(Midnight in a Perfect World)是我在美国生活头十年的主题曲,我知道其中的主旋律应该来自Shadow在自家地下室堆积如山的黑胶,但并没有研究采样源的爱好,只是习惯性地以为它来自某家早已倒闭的六七十年代美国小厂牌的的7寸绝版唱片。直到我在这张唱片中与它突然相遇。这种赤裸裸的相见给了我一种震撼,因为在我灵魂中一直代表着美国空寂都市夜色的声音原来是来自遥远的北欧,随即,我发现这段音乐的标题也有一个应景的标题:《疯狂平息》或是《迷惑平息》。它的配器非常简单,由Pohjola演奏贝斯和电钢琴,瑞典吉他手Coste Apetrea演奏吉他,像水波一样永恒起伏着的声音,顷刻连通了我的旧大陆和新大陆。

Pekka Pohjola – Harakka Bialoipokku (1974) – Sekoilu Seestyy

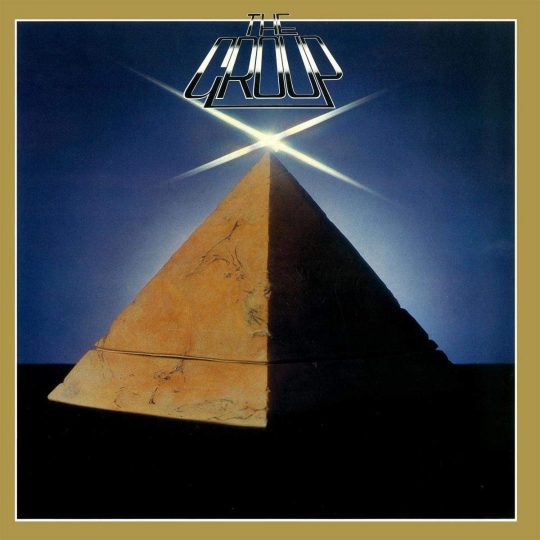

Pohjola和Ahvenlahti组建的The Group在七十年代后期的芬兰算是一支“超级组合”,出版了一张同名专辑,在北欧巡演,电台表演,和交响乐团合奏,当时非常成功,和乐队名字暗含的霸气很相称。但是,这样一张专辑毕竟是小厂牌出品,所以当时虽然也有大唱片公司在欧洲其他国家发行,但第二次再版也是将近半个世纪后的前几年了。这样的情况在本期节目中很常见。和日本不同的是,虽然这些年黑胶再版成为趋势,但芬兰以外很少有厂牌再版芬兰爵士——从这个角度来看,它确实是一个更遥远而孤独的国家。好在2009年出现了一家救场的芬兰厂牌——SVART。它的名字在古诺斯语(Old Norse)中是“黑”的意思,最初主营的是黑色金属、厄运金属、死亡金属这类北欧人最爱的重型音乐,但从前几年开始,这家厂牌开始大批再版发行各种罕见的芬兰前卫摇滚和爵士乐,有一些录音是他们从芬兰广播公司的储藏室里以考古方式挖掘出来的。创始人Tomi Pulkki说:

“我已经厌倦了金属……比起发行一张从商业和音乐角度评估更安全的过誉的当下乐队的专辑,发行一张能在全球卖掉70张的六十年代偏门芬兰电子音乐对我来说更重要。我相信这种对文化的存档在未来会得到回报。”

这家五个人的公司,十年间大概发行了数百艺人的一千多张唱片,这是非常惊人的速度,而这些唱片的制作还是比较讲究的。虽然大部分爵士再版都只限量几百张,但也分为了黑胶和彩胶。就拿这张The Group来说,当年的单张LP被当年未发行的录音充实为双张LP,双开页,外加一张7寸,有很多历史照片和文字介绍。另外,厂牌专门有一个子厂牌Jazz Liisa是专门的爵士系列。值得一提的是,根据官方资料,百分之六十的唱片是销往海外的。直接从厂牌网站购买很便宜,发货很快,在欧州大网店都有销售,Discogs上有一些美国卖家看起来也像是代理。所以,虽然芬兰有着We Jazz这类发行更新的本土爵士的厂牌。但假如没有SVART重新挖掘再版的努力,我的这期回顾节目将会很难成型。接下来,就让我们从这张重新包装并扩展的The Group专辑中选择一曲Gado-Gado,重温70年代芬兰一线爵士艺人们创作的前卫摇滚。

The Group – The Group (1978) – Gado-Gado

作为前卫摇滚乐队Wigwam的风琴手,Jukka Gustavson于1978年发行的第一张专辑吓跑了很多乐迷,这是芬兰乐评人的观察。这是因为他是一位虔诚的教徒,属于耶和华见证人。这张名为《…骄傲昂贵…谦卑高尚…》( …Jaloa Ylpeyttä Yletän….Ylevää Nöyryyttä Nousen)的专辑虽然是纯器乐,但Gustavson在内页上用了大篇幅列举了了曲目相关的《圣经》文字。当然,我在拿到含有英文版内页翻译的再版之前是完全不知道这一点的,对这张唱片的最初兴趣依然是来自试听,和它的封面——它看起来像是一个描述人类诞生和文明演进的故事。这张拥有强烈宗教意味的概念专辑中的音乐在此之前也被用在了Gustavson的妻子,芭蕾舞者Leena1975年的舞剧《一同独处》(Yksin yhdessä)中,而这个录音室版本的Alone Together Orchestra是一支包括了芬兰当时很多著名的爵士乐手、摇滚乐手和已经毕业但还在吹圆号的Salonen在内的二十多人的键盘乐器和吹奏乐器的大型组合。这样的录音开销是很大的,曾经一度因为资金问题而中断了一年,而发行这张专辑和本次节目中很多专辑的Love Records——芬兰七十年代最重要的独立音乐厂牌——在这张专辑发行第二年宣告破产,很可能和这种理想主义的项目有一定关系。现在,请您收听其中一曲,《人类诞生》(Ihmisen Luominen)。

Jukka Gustavson’s Alone Together Orchestra – …Jaloa Ylpeyttä Yletän….Ylevää Nöyryyttä Nousen (1978) – Ihmisen Luominen

我之前提到爵士乐在芬兰的发展和日本有一些相似之处,但与那个东方国家不同的一点是,向世界奉献了西贝柳斯和一批当代作曲家的芬兰拥有深厚的古典音乐传统,所以前面这一大批在西贝柳斯音乐学院受过专业教育的乐手整合管弦乐和爵士乐只是时间问题。Heikki Sarmanto在1983年录制了《芬兰 —— 一部为管弦乐团创作的交响诗》。这部作品中也是那些熟悉的名字:除了他的兄弟Pekka Sarmanto,还有Aaltonen和Rosnell,弦乐则来自赫尔辛基爱乐乐团。这首交响诗的小标题分别是《在北方的天空下》、《穿越森林》、《流水》、《风起》、《穿过烈火与岩石》、《谷物生长》、《走向新时代》和《荒野精神》——如其名,这是一组对祖国的赞歌。Sarmanto说:“这部作品是一份信仰的供词。它是对大自然和造物主的敬意。它也是我们对从中获取力量的土地的爱的宣言。在Juhani Aaltonen的长笛和萨克斯中,人们能听到森林的叹息和瀑布的怒吼,看到红灰色花岗岩上方蔚蓝的天空。” 下面,就请您收听其中的一曲《穿越森林》。

Heikki Sarmanto – Suomi – A Symphonic Poem For Orchestra (1984) – Through Forests

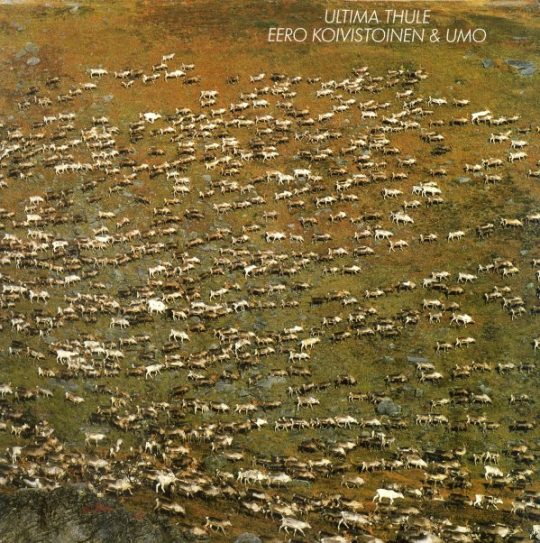

在1983年,Koivistoinen也录制了两部类似的套曲,在我听来是古典和爵士融合的更成功的范例。这可能是因为这些录音除了赫尔辛基爱乐乐团提供的弦乐,还有New Music Orchestra (UMO)。假如每个国家都有一个爵士大乐队,那么官方资助的UMO就是芬兰的国家队,在这个录音中,其队员包括了Aaltonen、Ahvenlahti、Rosnell和Pekka Sarmanto等人,阵容强大,提供了展现爵士乐特质的丰富音响。这两部套曲的其中一部获得了欧洲广播联盟的奖励,它的名字叫《极北之地》(Ultima Thule)。在古典和中世纪文学中,这个源于古希腊语的词被用来比喻是一片在已知世界边界之外的遥远之地。从唱片封面上漫步着大群驯鹿的苔原地带的航拍画面来看,这应该也是爵士乐手们对国土的一次赞颂。事实上,这部“灵感来自拉普兰自然、历史和人民”的套曲中有一部分来自Koivistoinen于1979年为赫尔辛基城市剧院创作的芭蕾《大自然》(Äiti Maa)。下面就请您完整收听这首长约二十分钟的套曲,它的六个小标题分别是《序言》、《动物之舞》、《红叶》、《驯鹿之舞》、《极夜》和《尾声》。

Eero Koivistoinen & New Music Orchestra (UMO) – Ultima Thule (1983) – Ultima Thule

这张由Pro Records发行的《极北之地》的B面,是《大海套曲》,芬兰蒸汽船公司(EFFOA)1983年庆祝开航百年而特邀Koivistoinen创作的作品,先是作为Private Release发行了一张有着大轮船封面的黑胶,应该是被轮船公司用来送礼,随即又和《极北之地》合集正式发行。我其实之前已经拥有了这张私家发行版,是从芬兰私人卖家手中邮购的,但正式发行的《极北之地》也是一样的不好找,美国的唯一卖家发来实物照片,我又觉得品相不好,在SoulSeek上搜了几个月都没找到资源。后来向一位熟悉芬兰的盆友抱怨芬兰拍卖网站完全看不懂而且卖主都不爱理外国人,顺便问问芬兰有没有代购,结果人家迅速找到了一家我绝对找不到的位于芬兰小城市的二手唱片网店订购了一张直接寄到了咕噜府。所以,我在完整播放这张珍贵唱片的A面之后,还会继续播放它的B面——这也是因为,这种爵士与古典的融合,确实是西贝柳斯祖国的一景,而且音乐也非常悦耳动人。下面就请您完整收听这首长约二十分钟的《大海套曲》,它的四个小标题分别是《小屋》、《海雾》、《归途》和民谣改编曲《我无法忘记你》。

Eero Koivistoinen & New Music Orchestra (UMO) – Sea Suite (1983) – Sea Suite

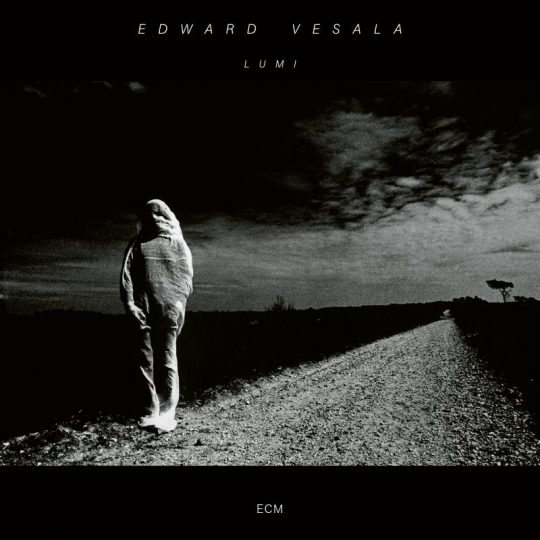

在展示八十年代初芬兰人将爵士乐交响化的尝试之后,本来这次节目已经可以在辉煌中收尾,毕竟它和上一期一样,回顾的是爵士乐在一个遥远国度的黄金时代,而我所认为的芬兰爵士的黄金时代也是从六十年代末到八十年代初。但是,Edward Vesala的音乐探索在八十年代初还远远没有结束,他不仅创造了一种最独特的芬兰之声,并通过从七十年代到九十年代的一系列专辑将这种声音传给的全世界。遗憾的是,ECM近些年的早期黑胶成批再版中并没有包括任何Vesala,所以我都必须购买二手——仅仅是这些ECM的出品就可以用来做一期关于这位我最喜欢的芬兰爵士艺人的专题节目,但在这期节目中,我只能简单延伸一下他在八十年代之后的轨迹。

1987年,Vesala在ECM发行了又一张力作Lumi。专辑封面将那个时期ECM喜欢使用的室外风景推向了黑暗和荒凉的极致,并添加了一个罕见的人体形象,而且是一个鬼魅版的造型。下面为您播放的这首专辑开始曲《风》和第二首《封冻的旋律》一样,展现的应该就是这样一种风光,其中演奏钢琴和竖琴的Iro Haarla是Vesala的妻子,她生于1956年,在西贝柳斯音乐学院学习古典钢琴,师从Heikki Sarmanto学习即兴,并在20岁时开始按照Vesala的建议自学竖琴,因为他的乐队需要一个竖琴师。在这首《风》之后,会连续为您播放专辑中一首罕见的舞曲,Fingo——顾名思义,Vesala想说的是,这是芬兰的Tango。那么,芬兰的探戈,会有什么特点?之前节目中提到了波尔卡和曼波,和芬兰人对手风琴的喜好,您不难想象,芬兰人对于各种传统舞曲有着特殊的偏爱——他们甚至为Tango创造了一种独特的芬兰版本,并且在二十世纪漫长的岁月中一直是芬兰最为流行的音乐之一。Vesala在1993年接受采访时曾经回忆:

“我在21岁之前甚至都不知道布鲁斯是什么。我既没有唱机也没有唱片,但有时候能听到乡下舞厅中的音乐,他们演奏探戈。那是我和音乐的最早接触。但让我自己开始演奏音乐,我一开始就非常出色。著名的欧洲乐手们七岁起就开始演奏,每天练习,但我如今觉得自己的底子其实不错,我习惯了乡间生活,在那儿,我甚至听不到人声,我听见的只有风声。假如你想去模仿,当一只美国猴子,那就是另一回事了。”

这段回忆可以帮助我们了解他对芬兰探戈的感情,事实上,在进入西贝柳斯音乐学院之前,他在舞厅演奏了很长时间的音乐。冷战时代的地缘政治导致了芬兰的孤立(其表现之一在于美国爵士乐手经常访问丹麦和瑞典,却很少到芬兰),而Vesala本人表示,这种孤立有助于他自己音乐的独特性——由此,我们可以想象,Vesala离开西贝柳斯音乐学院之后没有去伯克利,可能并不是一个缺憾。一方面,他可以极度实验,另一方面,他保持着极度的自然和乡土,很可能就是因为后者,他才能够成功与ECM合作, 毕竟,在全球范围内为爵士乐寻找城市外的家园和乡愁,是这家厂牌在当时的一个主题。下面这两首曲子,应该就是对芬兰这片土地及其居民的极致描述。

Edward Vesala – Lumi (1989) – The Wind

Edward Vesala – Lumi (1989) – Fingo

1990年,Vesala在ECM发行了《爵士之死的赞歌》(Ode To The Death Of Jazz)。假如那一代芬兰爵士代表人物中有人敢于宣布爵士乐的死亡,那么就应该是一直走在这种音乐最前沿的他了。他和自己的乐队Sound & Fury于1992年和1994年分别发行了《隐形风暴》(Invisible Storm)和《北欧画廊》(Nordic Gallery)。在1999年去世之前,他最后的合作伙伴是Lassi Lehto——后者的艺名是Jimi Tenor,九十年代末在英国厂牌Warp发行了几张专辑,算得上是国际知名的芬兰电子艺人,但也有实验的一面——他们的二人组合City of Women于1998年——也就是Vesala人生中最后一个冬天——在他位于芬兰乡下的Sound and Fury录音室里使用自制的大批乐器录制了一系列作品,于2000年和2019年分两次面世,发行它们的是芬兰著名的电子和实验音乐厂牌Sähkö——这些信息可以帮助您了解Vesala在人生的最后是如何超越爵士乐的。Vesala的形象总是让我想起Kaurismaki的首席御用男演员Matti Pellonpää,和Sähkö的创始人之一,芬兰重要的电子音乐人Mika Vainio,他们都留着长短不等的小胡子,而且都是在五十岁上下就离开了人世,这些都是芬兰人给我留下的深刻印象。在这首Auloharp中,演奏竖琴的依然是她的妻子Haarla。在整个八九十年代,她都只演奏Vesala的音乐。丈夫去世之后,她也成为了一位ECM艺人,并在2005年发行了自己的首张个人专辑《向北前进》(Northbound)。

City Of Women – City of Women II(2019) – Auloharp

在节目最后,让年届七十的Koivistoinen和他领导的UMO Jazz Orchestra带我们回到更传统的爵士乐世界。这是他们在2016年发行的新专辑《北极布鲁斯》(Arctic Blues)中的同名曲,顾名思义,它带有强烈的布鲁斯风格。我喜欢这个名字,因为它是芬兰人对美国根源音乐的致敬,但也体现了他们使用这种外来声音来表现本地感情的意愿和能力。通过追踪爵士乐在异国的轨迹,我不仅更好地了解了这种音乐,也更好地了解了这些国家,希望您也能有同样的收获。感谢您收听掘火电台。

Eero Koivistoinen & Umo Jazz Orchestra – Arctic Blues (2016) – Arctic Blues

参考资料和推荐阅读

- Mervyn Cooke, David Horn. (2003). The Cambridge Companion to Jazz. Cambridge University Press

- O’Dair, Marcus (2016). Trouble with the neighbours: jazz, geopolitics and Finland’s totalitarian shadow. In: Jazz and Totalitarianism. Johnson, Bruce, ed. Transnational Studies in Jazz. Routledge, pp. 136-154.

- Juha Henriksson. (2020) A short history of Finnish jazz – The German-Russian music tradition. Music Archive Finland. https://musiikkiarkisto.fi/oa/artikkelit/finnish-jazz-history.php

- Jukka Hätinen. (2017, May 31). The archaeological eclecticism of Svart Records. Music Finland. https://musicfinland.com/en/news/the-archaeological-eclecticism-of-svart-records

- Kimmo Korhonen. (2020, Jun 1). Finnish composers inspired by folk music. Finnish Music Quarterly. https://fmq.fi/articles/finnish-composers-inspired-by-folk-music

- Petri Haussila. (2009, December 1). JUHANI AALTONEN. Tum Records. https://www.tumrecords.com/021-juhani-aaltonen