掘火字幕组志异

掘火字幕组成立一周年其实是五月份的事了,当时唯一的庆祝是一位老作者给组员们赠送了他独自创作印制打包并附带惊喜小礼物的极端限量版电影书,除此之外没有任何声张——毕竟,按我的标准,一年实在太短,而每一份字幕组作品过审发布之时我都会给自己倒杯小酒,它们作为更坚实的里程碑,更值得庆祝。前不久,我偶然发现有组员在自己的社交账号贴出了对字幕组工作的感言,读完感到一阵难得的欣慰,毕竟,经常一连数日没有动静的冷清小组偶尔谈论的都是翻译问题,除此之外完全是“默默耕耘”模式,导致我常常担心自己是不是要求太多。我同时也想到,这类感言应该能帮助大家更清楚地了解到字幕组的运作方式和日常氛围。作为一个多年来点击量惨淡而且没有收益的内容平台,创作力量的流失是我一直必须面对的,但它还要继续下去,会有新作者、新电台节目制作和新的字幕组成员,而比起刻板的招聘启事,这类非组长视角的文章应该能更有效地帮助感兴趣的读者对这一份工作有更正确的预期,所以,我特意邀请所有组员都来写感言,以下便是一周内收到的五篇。一年间虽然有组员因为各种原因离开了小组,但他们的付出已经和他们的名字一起与字幕共存;而字幕组接下来可能还会减员,但永远欢迎感觉对路的读者们投身其中。在此也顺便对理解字幕组工作价值并且给予各种支持的读者们表示感谢。(咕噜猫)

一

要不是群主提醒,我都没感觉掘火字幕组已经成立一周年了。其实,掘火做字幕的历史,比这一周年还要长。2018年,我自告奋勇地开始了掘火出品的第一款字幕产品,内容也是我选定的——伯恩斯坦的《哈佛六讲》。上线之后反响不错,我和胡总就想,索性搞个字幕组,人多力量大,把伯恩斯坦另一套规模更大的经典节目《年轻人的音乐会》也译制了,也可以译制别的作品。这就有了掘火字幕组的诞生。一年来,字幕组在胡总的英明领导下保持着稳定的产量和品质。我为字幕组和观众做了什么,轮不到我评说,我就说说自己从掘火字幕组得到了什么吧。

有人说字幕组是无偿奉献的工作,但我的体会却是,我从字幕工作中得到的回报可能远远超出我的付出。这种回报并不限于精神上的成就感,还有切切实实的能力提升。在《哈佛六讲》之前,我没有任何字幕制作的经验,连制作字幕该用什么软件都不知道。而除了在《掘火电台》的几期译制节目,也没有任何翻译的经验。可以说,向胡总提议制作《哈佛六讲》的字幕,完全是无知者无畏的行为。好在胡总对待作者的投稿一向宽容,随便怎么折腾都行。他还热心担任了全部六讲的校对,耐心地指出各种或低级或高级的错误。加上掘火其他朋友的帮助,最后总算交出了全部六集节目。后来队伍壮大了,成立了字幕组,他老人家除了日夜操劳着组内大小管理事务外,也担任着翻译和校对的任务。我也有了更多与大家切磋交流的机会,非常感谢大家的帮助。

就我个人而言,译制字幕不仅是与大家分享优质节目,更是督促自己认真学习、加深理解的过程。两年字幕做下来,我对英语阅读的态度更严谨了。以前看英文书的时候,往往不求甚解,自以为理解了大意就翻过去了。但是要做翻译的话,必须对每一个细节都有尽可能准确的把握,容不得一丝马虎。有时候光看英文,觉得好像理解了意思,但要用汉语表达出来,又觉得怎么都不对。很多人会觉得这是因为汉语水平不够。但认真做过翻译就会知道,其实是因为英语水平不够。这时如果去查词典,就会发现自己之前根本没有理解原文里的某个词或某个表达。伟大的英语教育家葛传椝先生在《对英语学习者讲话》里说过,比起所谓的扩大词汇量,更为重要的是“acquire a better understanding of most of the words that are in his vocabulary”。也就是说,不要以为能说出某个英语单词对应的汉语词语就算掌握这个单词了。尤其是一些看似很初级的词,它可能有好几种不同的含义,而我只知其一,不知其二。这时,一本靠谱的英语词典就显得必不可少。甚至一本还不够,因为不同的词典侧重点不同,有时一个词要查好几本词典,才能比较全面地了解一个词的含义和用法,而这正是用汉语准确转译的基础。我也发现,好的词典应该用一句话而不是一个词来解释。假如我们要解释一个汉语词,仅仅用一个近义词来替代的话,这解释也太敷衍了吧?同样,用一个汉语词来告诉你英语单词的意思,也不是好的解释。在《哈佛六讲》和《年轻人的音乐会》的翻译和校对中,我不仅养成了稍有一丝疑问就求助词典的习惯,而且真心觉得阅读词典条目是一件有趣的事。

字幕组天然带有非官方属性,而掘火字幕组又是野生中的野生,草根中的草根,能走到今天,真的离不开胡总的操心和大家的支持。我也清醒地认识到自己的水平还十分有限。节目上线后,我收到过不少热心观众发来的批评指正。而每次我打开自己翻译的作品,看不了几眼就会发现这里那里的错误,有关于翻译的,也有关于格式的,以至于我都不太敢翻看之前的作品。我想以后要是机会,还是应该把《哈佛六讲》里的不足改正了,尽量把更好的作品呈现给大家。当然,我更希望有一天,我们的英语水平大大提高,每个人不需要字幕组就能享受优质的学习资源,让字幕组成为一个尘封的历史名词。(ricepudding)

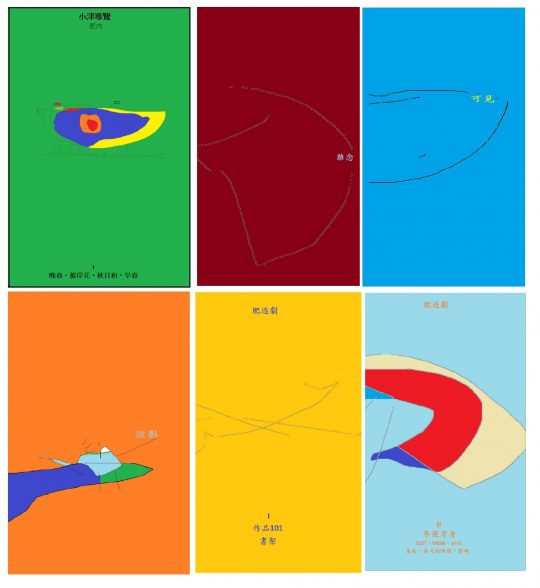

字幕组2020年新年礼物

二

去年初夏我加入了刚成立的掘火字幕组,到今年七月它已过一岁,从起步到现在人数最多为二十人,至七月头的一个周末有三位组员因为在规定时间内没有认领译制任务或递交一篇译制成品而被请退,人数降到十三人。一位组员在群里笑问组长要不要再招些翻译,因为人数对组长有些不利,这是字幕组微信群里为数不多的谐谑瞬间。

人数的变化,多为组员不能在规定时间内完成规定任务而被请退。字幕组规定组员每三个月提交一份完成版的字幕作品,另有一条规定即每三个月组长和校对会将翻译的工作质量评议,进行不记名投票,若有两票认为组员不胜任,则请该组员退组。这并非不近人情,毕竟字幕组要为作品质量和观众反馈负责,而组长也会详细了解组员的情况来判断是否真的需要 “被退组”。

字幕组麻雀虽小,却有明确分工:组长一位,校对三位,封面师一位,顾问两位,翻译若干,人见人爱的吉祥物一头,它的名字已经被组长占用。组长、校对、封面师相对稳定,咨询和翻译都有过变动。

字幕组的集体项目为伯恩斯坦《年轻人的音乐会》系列,翻译组员按兴趣认领视频来翻译。组长组员若发现了不错的资源,也可以提议自行译制,这算是个人项目,曾今掘火字幕组发布过组长译制的戈弗雷·雷吉奥和菲利普·格拉斯对话《生活三部曲》和前组员译制的伯恩斯坦《爵士乐的世界》都属于此类。

工作流程十分简单,交流全靠微信群,翻译递交和发还也并没有基于任何网页界面。翻译收到认领任务的视频和.srt字幕文件后进行翻译,完成后交翻译稿经两位校对的两轮校对,翻译收到校对反馈后,按照意见修改并打时间轴即 “打轴” 后递交组长.ass文件。组长作为最终审核,在压制字幕视频前会把字幕里发现的问题逐一在群里提出,由翻译和校对一起回答,这类似于论文答辩,而我把这个过程叫做“灵魂拷问”。最后翻译还需要准备一篇前言,字数内容不限。最后组长负责将视频上传到各站,并在公众号发布前言和视频链接。

“灵魂拷问”是各个环节中最精彩的。通常组长把他晚饭后的时间贡献给了最终审核,由于时差他的晚饭时间正好是中国时间的早晨,当字幕组的小群落开始跳出一条条的新留言,组长发出的截屏加留言算一个问题点,提出的问题大致会有十、二十条,看着一溜儿十分可观,估计当时翻译和校对就开始心跳加速手心冒汗了。这样的拷问基本是两周一次,基于小组的翻译进度。可能是组长意识到,大清早发问容易引发起床气、赶路争吵、上班迟到,最近两次的拷问已经改到了下午,也就是组长起床后的时段,对了,我们的强迫症组长可能在早上四五点就起床了。拷问时提的问题大致有四类:

最基本的标点符号和字数要求。标点要运用准确,全角半角不要搞错,例如英文中的曲名、书名都是不加书名号,而译成中文一定要加上。那么,为卡祖笛而作的协奏曲,这类曲名的书名号应该加还是不应该加?加在哪里?中文翻译一行的字数不能超过二十七个字包括空格,若超过必须断句。别看这些并无难度,但在翻译打轴几百行后难保不眼花不出错。

词语翻译问题,与音乐知识点有关或者无关。直接的、无需联系上下文的词例如squeal表示长的尖叫、squeak表示短促的尖叫,unsolved是未解,以后不再有解就是unsolvable;well-nourished来形容《纽伦堡的名歌手》时当然就不能被翻译为营养丰富;又例如需要联系上下文的、讨论过好多次的note和sound;symphonic poem 和 tone poem到底是否是一回事儿;以及最近一次的拷问中反复讨论的new和old在形容声音和乐器时中文翻译到底应该是什么。

有关上下文指代关系,也就是it的各种真面目。

最后一类就是一些关于概念和观念的问题。例如在《告别民族主义》那期有讨论过到底用某位作曲家是“民族主义者”还是“民族主义作曲家”,这就是有关于一个人被如何定性的问题,必须谨慎;《什么是调式》这一集是否应该被命名为《什么是中古调式》,因为在片中提到的调式概念全部基于中古调式。

反而,对于某些英语习惯用法、俚语或梗如何用中文表达的纠结往往在翻译或校对的过程中就被解决了。我自己遇到过最有趣的一个是 to ponder over a hamburger,翻遍了Google都没有说明这是否是一俚语,最后在组长建议下直译;还有某天一整晚的时间,组长翻译和校对都在讨论the kettle is boiling可能有的特殊含义;另外一个组员问是否要在翻译Hello, Hal时解释一下Space Odyssey 2001里的相关梗;甚至于还有对small boy被翻译为“小屁孩”是否恰当引发讨论。大家在讨论过程中都很较真儿。

打轴是也个累人的活儿。若没有.srt字幕文件,翻译就得将中文一行英文一行逐一往字幕软件里复制粘贴,五十分钟的视频里上百行的文字贴到手酸。即使有了.srt文件,也得复查多遍保证文件里的英字和视频里的说词是完全一样,exactly或absolutely之类意义相似的词也得改过来。还得特别小心处理标点符号,若中文不打句后标点,英文也不能打。有些字幕组习惯在句中不打标点,我曾想这样操作,但挺麻烦,得把 .srt文件里的标点全删了且保留空格,还不能用查找/代替,因为这样一来句子结尾的标点也会被空格代替,屏幕上的文字居中就不是居中了!

根据一年来的观察,字幕组的各位来自世界各地各行各业。组长和其中一位校对,一位在北美,一位在腐国,这保证了两位可以从美式和英式两面来解答某些发音和习惯用法问题。组员散布在全国各地,而网络的便利使我们觉得其他组员就好像在隔壁。他们可能是高校员工、在校学生、网络金融从业人员、记者、设计师。现在有许多学生参加字幕组是为了提高英语水平,或把字幕组经历写在简历上,或意在扩大圈子易于求职。而有大多有着全日制工作且日后求职已经不用把英语等级水平作为重点列在简历的人参加无偿字幕组,就会被问及为何,闲着没事儿干吧?对于我来说,这并不是一个需要逻辑的复杂题解。或许很多组员和我一样,当时加入掘火字幕组是看在《年轻人的音乐会》这套优质节目和严肃严谨强迫症组长的份儿上。译制完一集节目后却发现之前的入坑理由又被加上一层 —— 学习新知。对英文句子的理解同理解之后再用中文准确表达根本就不是一回事儿,所谓的信达雅是难以企及的最高境界,更不用说我理解的意思可能本就有误。这和我曾在公司里翻译Trends Presentation完全不同,那类翻译的难点在于那些模棱两可的颜色、材质和风格的译名,且受众范围基本局限于多少有点行业知识的供应商们。而字幕组翻译的视频受众范围很广,涵盖了刚接触音乐的小朋友到有一定音乐知识的爱乐者,如何翻译的简单易懂又准确是重点。另外,若是自己平日看书看片,对于一些不感兴趣的知识点更本就不需要去深究,但若需要翻译给别人看,秉着必须翻译对的基本要求和面子问题,我就需要去查明这些知识点,这过程自然就拓宽了自己早已被日常工作所堵塞的知识面,例如在翻译《音乐厅之声》的过程中,我参阅了专业书籍以及听了无数遍的《门面》组曲,那也是我第一次翻译诗歌的经历。字幕组现在的工作全为无偿、内容专注于音乐艺术类、成员人数又不多,要自己掏钱购入资源以及为组员买圣诞礼物的组长说:“相比(某些大型字幕组)之下,咱们这种猫毛小组真是冷清得多”。冷清,有什么不好?大家认真翻译,严谨讨论就事论事,有问题就讨论两句,没问题大家歇着平淡如水,完全没有日常在公司里的人事纷扰。至于“三个月一期”的指标,对于上班加班频繁的我来说也不是问题。问题在于,组里有许多值得尊为榜样的各位,即使日常繁忙 —— 有事业有家庭,有位校对老师能煮一手好菜,还有时间校对、翻译、上网课,为何别人可以做到如此高效地管理时间完善人生?能有这样一份经历,在一个友善而单纯的、连发红包发动图都罕见的组里学习新知,实为难得。更有意义的是每一篇译制成品都是个小成就,它们被发布后就像蒲公英被吹散在空中一样,说不定就给某位大朋友或小朋友种下了爱乐的种子,多棒啊!(ZZC)

三

至今一周年零几天了,在四个季节气色不同的黑夜里摸过共计十九篇稿子,充实了万把双眼睛,自己还如同在群里自称过的一样,仍然是个乏善可陈的青年人。

想了一圈,自己从语言到音乐全是外行,连爱好者可能都算不上,真的很符合一开始靠给别人打时间轴混进来的形象。结果刚做了一集,这个活就并到译者的任务里去了,只好跑来做校对,好像成果还行,感谢组里各位一直以来的宽容和支持。《年轻人的音乐会》和掘火对我始终是起着导览作用的,很高兴自己帮忙制作了一些,在这过程中也主动或是被动地接触到了不少对我来说很新鲜的东西,尽管如此,总感觉自己是个没贡献什么原创内容的摸鱼人物,没有足够的时间接翻译任务,偶尔心动想写专栏,但是看自己的音乐知识零零散散,甭提高谈阔论了,碎叨叨都说不出来。果然还是活得比较短,见得不够多,甚或由着自己的习惯,可能再过几个年还会是这样子。寄望于靠经手更多的导览性内容把自己捞出来?结局八成会是捞出来了一大票别人,自己仍然被漏掉在沟里。

有些遗憾现在才接触到《年轻人的音乐会》这么优秀的系列节目,这两年比前两年忙很多,有时视频发布之后也腾不出时间尽早看,于是就悄悄地跳过了好几期自己校对的。感到看视频比看文字辛苦不少,究其原因是自己对文字的敏感度高于图像和声音,可是,音乐会是声音的也是图像的,单单不是文字的,在文字叙述里寻找音乐会的人脑袋一定…………。叹气。今后如果各位开辟了其他的有趣项目,我也还会在这里做点小小的后勤工作吧。希望有朝一日能抽出空来自己翻译一些,也想有朝一日自己写专栏给大家看,年轻人还得再接再厉,到我头上可能又需要更长一点的时间。

果然只是因为人手不够才会容忍我这种外野人士在这里捣乱吧!希望更有学问也有闲的各位踊跃加入就是了。(经成纬至)

四

去年十月左右接到第一份掘火字幕组的校对任务到现在接近一年。我还记得组长只简单问了我的翻译经验。第一印象是组长是个非常好说话的人:竟然没有笔试面试等等环节。但是他之后解释了:大家都是拿出业余时间来做免费的内容搬运工+翻译。这就可以理解为什么不需要筛选了——想必愿意这样做的人并不是人群中的大多数(以前从来没有了解过什么是字幕组,后来才被告知,其实很多字幕组都是不盈利的,是一群有理想的人自愿为自己热爱的内容做免费搬运工组织在一起。好感人TAT)

第一篇校对是《肖斯塔科维奇的生日致敬》二校。因为我对校对这个角色的理解只停留在《校阅女孩河野悦子》里面那位一字一句认真检查标点符号和知识点是否有错误的女士,没有对语言有太多改动。也许是我对语言的精准使用不敏感,所以我后来在组长建议的完整版中,看到了字句能改得更好的可能性。比如说“birthday toast”到底是应该翻译为“祝酒词”/“祝寿词”还是“致辞”。我觉得自己还是要加强学习。在之后校对的过程中也确实学到了很多东西:不常见的英文惯用法\许多音乐通识和乐理\还有音乐术语的中英文对照词。所以非常感谢有掘火字幕组的存在和自己加入校对小组这个决定。

可能是组员们都有翻译经验,或者我运气好分配到的校对稿子都已经经过了严格修改,我印象里并没有接受过太艰巨的校对任务。因为翻译的过程中总会有对语言的主观意见不一致的时候,有时会修改中会出现对可切换使用的字和句的不同意见,组长也会抠细节,例如“译者前后语言风格的一致性”\“个别单词的翻译的统一”。我虽然觉得组长那样的遣词造句更好,但是有时候也会意见不同,不觉得有必要修改。不过掘火字幕组有微信群,对翻译的不同意见可以在群里提出异议,大家讨论。这种直接的方式节省了单独沟通的时间,有时候无法说服对方也可以投票决定。我认为是一个健康的决定机制。每发布一期节目后的组长纠错环节是最我最紧张的时刻。有时辩论会进行到比如“二战时候德国的敌台到底能不能听到爵士乐”这样的问题。然后老师们就各自去找资料。还有一次我们最敬爱的伯恩斯坦大师在举例时使用了“有什么比水壶开的时候跳非洲战舞更严肃呢”(直译)我们试图理解了很久这句话到底是什么意思,需不需要翻译出他本来的意思,于是去查了很久”when the kettle is boiling”和”African dance”有没有什么不常见的用法。提出了很多种可能的解释。这种时候我都会被大家的认真程度震慑。还有印象特别深的一次是组长发话:“人名中间要加那个点“·”!!”真的是两个感叹号,可见语气之强烈。然后我和一校老师齐声:我错了·下次改正!

对了,还有一次需要非常认真处理的状况发生:木木美术馆没有告知掘火字幕组就使用了消除掘火水印的视频资料。幸得某位热心观众告知,众位老师们决定正式向木木美术馆提出抗议,进行了如何保卫掘火字幕组知识成果的讨论。向原翻译老师征求了意见之后,她表示只要对方加上原掘火注明的翻译与校对人员名字就不再追究了。老师们认真在群里讨论了几个如何与他们沟通的方法;在最终发出的版本里,实事求是地说明了解到的情况,提供了照片证据,然后提出了我方的意见。之后有了几个来回与对方的交涉。我虽然不擅长揣摩一个商业组织的目的与动机(因为对我来说公关算是一门学问),但是我也能从这来回的交流中,读出木木美术馆回应的文字中虽然礼貌的敷衍和不真诚的道歉。后来经过了一波三折(竟然拼错翻译老师的名,被好一顿戏谑哈哈)事情解决了,不过本来这些维权的时间可以花费在翻译更多作品上。

组长一直是鼓励组员有自己的翻译小项目和创作的,比如组长就献出了大量时间做了听译个人项目:《生活三部曲》的访谈。对于那句“揭谛揭谛 般若揭谛”英文原文”gate gate paragate”我真是记忆尤新啊,愣是听了半个小时毫无头绪。后来或许是佛祖显灵,与那位唱出这句魔法咒语的“垮掉的一代”心有灵犀了一下,终于发现他原来在句尾加了自己的几个词,包括“阿门”。我想,能在一句吟诵中,把佛教的心经以圣经作总结和肯定的人,应该是进化论下一阶段的四维人类,听不懂不能怪我啊> <!

不知不觉就啰啰嗦嗦了这么多加入掘火字幕组之后的回忆,对于我这个和文字不太打交道的人真是奇迹,大概是真的很喜欢组里的大家和我们一起在做的事情吧。之后如果没有生活上的巨大变动,我还想继续给字幕组打零工,希望大家不要嫌弃,我会努力的,请多关照!(Troll_Troll)

五

掘火字幕组一岁了。不过,其实从去年底到今年五月(也就是字幕组象征性的生日月份),我已经拿我那不成敬意的「小礼物」表达过无数次的庆贺。然而,真要(还是自己争取的)写点周年庆感想,我还真是最没资格写的人。

我大概是字幕组中唯一一个没有任何贡献但至今仍未被踢出组的成员吧。姑且不说只字未译/校,我还有两个跟字幕组不搭的特质:一方面我根本没看完字幕组的出品,事实上,真要算起来,完整看完的节目也许不超过五部;二方面是恰就在今年,我比以往更加深切地体会到「不看字幕」是如何能打开新的视野,当然,我指的是电影。

原本嘛,我想说一说我跟「字幕组」(非特指掘火)的结缘,但又觉得自己还没到忆往的年纪,且那段历史说起来又臭又长,更不说这段历史跟掘火也毫不相关;唯一有点关系的,大概都是一种「无私奉献」这一无目的性的付出吧。毕竟,本组选择的是可以说完全不可能带来任何商业利益——实际上所有成员也没有这种要求——的作品来翻译;但根据三不五时有人(绝大多数时候是未告知的)转载甚至挪用字幕成果,可见本组翻译仍是极有价值的内容;但也许太有价值自然高冷,然而这将有助于建立起品牌与译者的名声。

可是,除了没看完本组的劳动成果、没有具体贡献,也慢慢地不再仰赖字幕之外,我与本组格格不入还在于,我甚至「利用」字幕组:我藉口要制作礼物,而催逼自己制作几些文集,包括那本名为《可见》的(没有一篇是我自己写的)文集,这本文集真正最原初的规划可以上溯到2012年,那时对于原名为「为了一种观看……」的这本文集实际上想得很复杂;可能也多亏几年的拖延,以及近年对于轻薄书籍的偏好,使得我一筛再筛,粹取成目前的样貌;更不说像是因此逼自己集结各种剧本,甚至还催生了新的文体创作,「影评诗」之集结《图说》。若非「礼物」这一藉口,拖延症末期的我,肯定至今都还没完成这些小册子。

即使如此,我仍要自辩。看不完本组的成品,应该跟很多人一样,说没时间都是藉口,而是心虚,害怕一再打击自己的水平:音乐水平、语言水平,有时候站在「专业」角度来看,还会对演讲、授课的能力自我怀疑。简单来说,「不看」就是躲在舒适圈最好的方式。

至于没有实质付出,也能拉出一连串的理由。原来我是以可以另外组织翻译任务的身分进组,挂名「电影组小组长」。无奈,比起音乐组制作的这些普及类节目来说,我私心偏好的项目也许太过冷门,既指作品,也指语种。而这些片更多来说也都是我个人的趣味,或者对于我手边的研究有益的作品。动员各路大神组员来满足我一己私欲实在说不过去,因此我也就迟迟没有任何动静。岂料,形式比人强,年初时,曾尝试以不看字幕的方式重看某些已然熟悉的作品,这才发现许多细节长久以来都被那万恶的字幕给掩盖(并非指视觉上的遮盖,而是注意力的转移),错过了多少好东西;然而,后来也证明,即使是第一次接触到的作品,如果它本身「够电影」的话,即使听不懂对白、且也有误读的可能性(还极大),却仍然不影响对于作品各种材料表现的感知。而这种感知方式终究是回到自己对待电影的态度:看电影于我更多是在学东西而非了解一个故事。

综合以上所言,望能清楚以我的自私对比出本组成员们的无私宽大。我向各位致敬!(肥内)

(题图 | ZZC)