Incidental Inventions

写于2020年7月,看到Ferrante的Troubling Love有了中译本,因为也提到了几句,趁机贴出。——小河

日正当中,围观者没有像我这个年纪的。其实也没有几个围观者,阳光烤炙,前面的阿姨看了一会儿,展开了她黑底儿点缀有一两株白色雏菊的防紫外线伞。对我来说,她一点也不面熟,但又完全融入院内,挽起的长发,没有色彩的碎花夏装,圆头船型塑胶凉鞋,也是灰色。她站着看了一会儿,有人经过和她打招呼。两句过后,也许是受到了恭维。伴随着笑声,“我都快七十啦。”我站的比其他围观者远,有点不知道要表现怎样的围观姿态。二三十个男人和五六辆加长三轮板车挤占了路口大部分空间,双手干活儿的没有几位,大部分好像都等待着什么。

春天一过,院内开始了不同寻常的路面作业工程。先是将生物园温室外的大片土地施以沥青,改建停车场。好多年没进去了,第一次看到葱开花是在那儿。为了重新规划车流道,狭窄的院内小路想尽办法拓宽。黄杨的根部被麻绳捆成球形,几个人费劲把它们凑近一点,节省空间。好像也没人抱怨什么,工地机械的声响总好过死寂一般。

人流车流都控制住了就可以集中力量干大事。从来没见过院内集体出现过二三十个后勤部工人,也许是全员上岗。树荫下搭着的棚子一向是神秘所在。进进出出的大多是猫,只有多年前一两次遇到猫奶奶进出,为棚子外的猫食盆添粮。

猫奶奶走的具体时间,我并不清楚,等到我再度常常经过,已经见不到她。她女儿也是可称猫奶奶的年纪了,食盆里总还是有粮。一切如常。偶尔见到几只极具警觉的猫,风尘仆仆,毛上粘着草叶碎。

也不知到底是好奇,还是怀旧。我和他们都盯着树下的小棚子看。有人站在梯子上截去树枝,有人喊着小心。陆陆续续也有人从小棚子里运出来一些桌凳。更多的人叫着指挥把它们抬上板车。几个人走了,还剩几十个。围观者如我,仍不近不远地站着看。都还在等着什么。一些行路人经过,他们也并不留神,只把那些吵闹当作日常的波动。我想,人可归为两类,一类是和棚子和猫奶奶有情感联系的,一类是没有的。一类做了围观者,一类擦肩而过。

一阵骚动,他们抬出来一人高的大物件,厚实的梳妆台上嵌着一套带转轴、可以调节角度的玻璃镜,木作雕花在上端包裹镜面。台面上有袖珍的抽屉,带着黄铜把手。台面下有抽屉和矮柜。看起来很有年头,有嫁妆的隆重感。更多工人围上前去,将它安置在板车上,叠着感叹词称赞老木作的技艺。有一些拿出手机拍照。原来,好古是本能。

像是时间回溯已到尽头,我觉得是离开的时候了。我知道几个小时后再返回,棚子就不在了。果真如此,连那棵树也连根拔起,让位给通往新建停车场的路。一个月过去了,我每每经过都遇不到猫,不知它们都去哪儿了。

Incidental Inventions

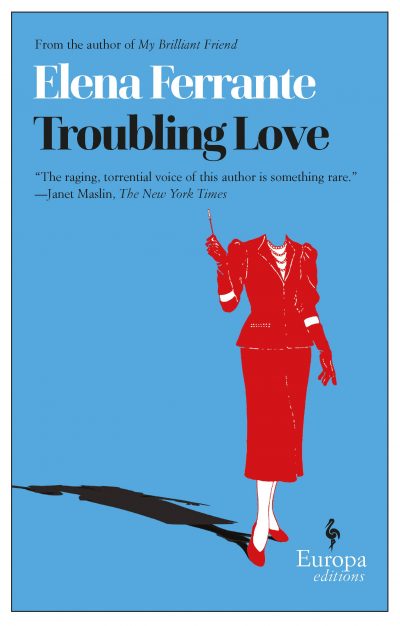

上面讲的,是六月初。六月第一周,读完了“那不勒斯四部曲”的最后一部《失踪的孩子》。紧接着读了Ferrante在《卫报》专栏合集Incidental Inventions和第一部小说Troubling Love。间隙,读完蕾切尔·卡斯克《一个知识女性的思考系列》(三部中篇:边界、过境、荣誉)。上次读卡斯克是在年初,《成为母亲:一名知识女性的自白》。虚构作品看起来比《成为母亲》有趣一些。或者说,读《成为母亲》时能感受到不少她写作过程中的紧张感。而虚构的三篇,步调都慢了一些。卡斯克与Ferrante放在一起读,却也不冲突。本质上,都是女性的叙述、女性看到的问题和女性经验。卡斯克《思考系列》三篇中,叙事者的身份是作家/写作老师。所以内容有很大比重与“描述世界”相关。

《思考系列》有大量对话,有两性间的,有女性间的。《荣誉》中有一段电视台女主播和“我”的对话。不是镜头下的公开对话,是她们在等待录影设备调试的时候,女主播起头的对话。她提到了创作蜘蛛雕塑的艺术家Louise Bourgeois。Bourgeois一直强调自己的作品是pre-gender的,但围绕它们往往有各种各样的“女性主义”解读。

在小说中,女主播说:

许多女性艺术家都或多或少忽略了自己的女性身份,可能她们觉得这样比较容易获得他人肯定。她们刻意避开男性知识分子厌恶的东西,选择不去完成自己生理性别上的使命,因此有更多的时间可以专注在自己的作品上。这也可以理解,有才华的女人不甘心屈从于女性主体的命运,通过与世界其他层面的接触寻求自由。然而布尔乔亚的蜘蛛形象,看起来几乎就是在责备逃离这些主题的女性,留下我们大家被困在网里。

就我自己而言,我努力争取到了一个位置,可以纠正一些错误。通过宣传我觉得有趣的女性作品,可以从某种程度上更改博弈的条件。可渐渐地,我觉得自己仿佛站在大海中的一块礁石上,每一分钟水都在上升,礁石上能落脚的地方也越来越小。我没有界限清晰的领土,因此我想往前迈步却寸步难行,最后发现自己还站在干涸的土地上。现在情况也没有多大改观,一个女人要想拥有自己的领土,她必须得像布尔乔亚的蜘蛛一样生活。否则她就得生活在男人的领地中,遵守他们的规则。

Incidental Inventions当然有非常强的女性主体性,在Creative Freedom一文中,Ferrante说,她绝不会对女性导演说——“这是我的书,这是我的视角。你如果想拍电影,必须得按照它来。”——哪怕女性导演完全背弃她的文本,哪怕只是想借她的故事为自己的创作冲动搭个平台。原因是:在主要由男性创立的艺术领域,对女性来说,才有相当短的一段时间,能去寻找表达她们在人生中的所得的方式和机会。所以Ferrante不愿意对她们说:你必须待在我建构的笼子里。“我们在男性的笼子里待了太久了——笼子正在瓦解,一个女性艺术家要成为完全自主的。她的探索不该面临障碍,尤其是当那探索是被其他女性的作品和思想激发而成时。”与此同时,Ferrante又是这样面对借她的作品进行再创作的男性的——“男人想依托我的书拍电影没任何问题——实际上,这是一个积极的信号。但在这种情况下,我倾向于不去顺从。即便他有他自己强烈而清晰的视野,我也会请他尊重我的观点,贴近我的世界,进入我的故事构造的笼子里,而不是试图生拉硬拽到他那边。相较对于我,这或许对他来说更有益处。”

《失踪的孩子》也许确实展现了Ferantte的分离焦虑。她在Incidental Inventions中说:她在聚会中总是最后走的那个人,因为她没办法接受“离开”。即便在最最肤浅的关系里,她也没办法离开。“分离”感觉是突然袭来的一股冷空气。《失踪的孩子》中,孩子——“假如失踪了,一点消息也没有,那你生活里的一切也无法恢复了。”“到底还回不回来呢?什么时候回来?是活着还是已经死了?”——这岂不是最最极端的分离感受。

Troubling Love讲的是母亲Amalia溺亡之后,中年女儿重返那不勒斯,重新梳理与过去的关系。女儿的自白中:“童年是持续以过去式存在的一派谎言。至少,我的是这样的。”小说以重访和回忆的方式展开,似乎这样可以描述与理解Amalia到底是谁。

“对她来说,选取她丈夫能容忍的笑容,声音和姿势一定是很难的。你永远不知道怎样是对的,怎样是错的。”

Amalia的前夫是这么描述Amalia的:“我不信任她。我不理解她脑子里藏着什么。我不理解她在想什么。”——这倒让我想起了四部曲中的Stefano和Lila。

而卡斯克又是怎么说婚姻的?

我说,我想通过婚姻,打破那些定律的桎梏。

葆拉慢慢摇头。“你不可能打破那些桎梏。那些定律是针对男人或者孩子的。对于女人来说一切只是幻象,跟海边的沙堡一样,只是孩子展现自己天性的手段。在他们长大成人之前,搭建这些暂时的建筑只是本性流露而已。在定律中,女人是暂时的,只是在大海的潮水之间时而显现,时而消失的一部分。女人还是藏起来好,生活在定律之外。(It is better to be invisible. It is better to live outside the law.)就当个——那个词在英语里怎么讲来着?”

“法外之徒。”(An outlaw.)