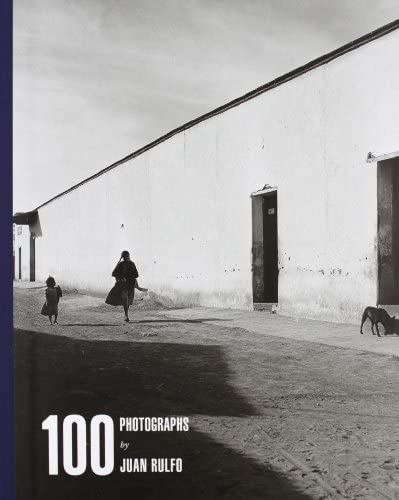

胡安·鲁尔福的100张照片

译 |anita

译者按:初版于2011年的摄影集《胡安·鲁尔福的100张照片》,收录多位评论家为其撰写的序言,译者在这里选译了其中三篇:Víctor Jiménez撰写的总序《它们只是照片》,Andrew Dempsey的《一个寻找胡安·鲁尔福的外国人》,和Daniele De Luigi的《文字缺席之处》。限于精力,译者并未将后两篇完整译出(未译出的部分由省略号体现),而是在尽力保证上下文连贯的前提下,根据译者个人兴趣,专门挑选讨论文字与图像关系的段落译出。关于人名的翻译,像苏珊·桑塔格、布列松、爱德华·韦斯顿、沃克·埃文斯这些名家,他们的中文译名已被广为熟知,因此本文采用了中译。其余的名字则多数未译成中文。照片书翻阅视频由译者去年春天在美国某图书馆录制,录像设备简陋,角度和画质均不完美,望读者包涵。

它们只是照片

Víctor Jiménez

“胡安·鲁尔福是我在拉丁美洲遇到过的最好的摄影师。”——苏珊·桑塔格

胡安·鲁尔福最初发表照片是在1949年的《美洲》(América)杂志——只有11张,1960年在瓜达拉哈拉(Guadalajara)举办了他的第一次展览——大约20张,这些照片在20世纪50、60年代也被多份杂志持续转载,即便如此,当他的大型展览于1980年在墨西哥城艺术宫(Palacio de Bellas Artes)开幕、影集《胡安·鲁尔福:民族的致敬》(Juan Rulfo: Homenaje nacional)也于同期出版时,他作为摄影师的身份却依然鲜为人知。《民族的致敬》中的100张图片(其中两张来自同一张底片),将一位多才多艺的摄影师呈现在我们面前。但是,由于他为建筑所拍摄的那一部分重要作品当时并不在他手中,而是正被考虑用于另一个项目,因此这部分照片并未收入。该书的出版取得很大反响,鲁尔福也开始被当作摄影师来谈论。1983年,《民族的致敬》的内容被用来制作了一份尺寸更小的出版物《世界以下:胡安·鲁尔福的墨西哥》(Inframundo: El México de Juan Rulfo)。来自《民族的致敬》中的一些照片被删除,另一些则被添加进来,总计96张。《世界以下》获得了国际关注,苏珊·桑塔格就是由此认识鲁尔福的。她为《佩德罗·巴拉莫》第二个英译本撰写了前言,还在里面引用了《世界以下》中的一篇文章。

如今,对于这位写出了《燃烧的原野》《佩德罗·巴拉莫》和《金鸡》的作家,专门介绍其摄影作品的书籍并不少见。简略搜索一下,首先会看到2001年匆忙制作和出版的《墨西哥:摄影师胡安·鲁尔福》(México: Juan Rulfo fotógrafo),收录有178张照片。建筑摄影部分依然不在其中,而是出现在了2002年出版的《胡安·鲁尔福:文字与图像》(Juan Rulfo: Letras e imágenes)(116张照片)中,这本影集相比之下经过了更为细致的编排。2005年,小尺寸的《胡安·鲁尔福》出版,收录了32张照片和一篇Andrew Dempsey的文章。当时Dempsey已经花了五年的时间,从伦敦出发前往各地搜寻鲁尔福的完整摄影档案,他比任何人都了解这些资料。2006年初, Daniele De Luigi,一位年轻的意大利摄影史学家,出席了该书发布会。三年前他在巴黎看到了鲁尔福的照片,却不知道它们出自一位重要的作家。在访问墨西哥期间,他得以对鲁尔福的全部摄影作品进行了考察,并加入了Andrew的项目——为一本新书和一场展览挑选100张照片。同年,一篇关于鲁尔福摄影的文章发表在《胡安·鲁尔福三联画:诗歌、摄影、评论》(Tríptico para Juan Rulfo. Poesía, fotografía, crítica)中,该书复印了1960年瓜达拉哈拉那场展览中的23张照片。在意大利和英国,Andrew与Daniele继续共同回顾他们保存下来的几百张数字化照片,对其进行初步挑选。2008年,Andrew挑选出一部分关于瓦哈卡(Oaxaca)的照片,将其用于一场展览和一本题为《胡安·鲁尔福:瓦哈卡》(Juan Rulfo: Oaxaca)的摄影集。100张中最后50张的筛选由Francisco Toledo负责。2009年,本影集中所收录的100张照片终于挑选完成。

这本摄影集与先前提到那几本的不同之处在于,鲁尔福涉足过的所有摄影体裁(除了舞蹈摄影)都被囊括其中,各自所占篇幅也与他整体创作中各体裁的比重保持一致。这是第一次,影集内容的筛选者由一群熟悉鲁尔福全部摄影作品的人构成,他们也全部能够亲手接触到他们有可能想要选入影集的任何一张照片。Andrew Dempsey和Daniele de Luigi过去都评论过鲁尔福的摄影,本卷中就有他们贡献的文章。他们邀请我根据自己的专长来写一篇文章,是我之前也写过的主题:胡安·鲁尔福的建筑摄影。此外,虽然鲁尔福从来没有论述过自己的摄影作品,他却评论过布列松拍摄墨西哥的照片,也评论过Nacho López。这两篇文字有助于我们理解鲁尔福自己的摄影作品,因此也被收入本书。

鲁尔福笔下几位重要人物所说的一些话表明,作家对于图像如何决定人理解世界这个问题,有着十分明晰的思考。《佩德罗·巴拉莫》中有一个被舍弃的片段(1994年被收进《胡安·鲁尔福笔记》中发表),主人公在里面回忆自己被人叫醒后得知父亲去世的那个夜晚:“它们不是记忆,佩德罗·巴拉莫说。它们只是图像。我的记忆中只保留着那些仿佛基石一般沉淀下来的碎片,它们宛如沙砾,只有当我们的命运转弯时才会移动。”不难理解鲁尔福为什么舍弃了这句话所属的那个段落:将记忆和图像进行类比,这是散文式的写法,而这种写法是他在小说创作中始终在避免的。但它让我们猜测,对于鲁尔福来说,记忆比图像更复杂,因为它不仅仅是视觉的:在那之前,佩德罗·巴拉莫已经谈及灯光、气息、味道、啜泣声、肢体动作、拥抱、嗓音……这些“图像”是不可磨灭、但又并非完整的过去的回音,它们仿佛一束束已燃烧许久的火焰,如今定格在了一瞬,支撑着我们围绕它所展开的全部领悟和联想。这些关于“图像”的最终表述并没有发生在佩德罗的脑中,但应该就是他认为图像并非真正的“记忆”的原因。或许我们所有人都对此有类似感悟。

只有论述(discourse)才能完成编织的过程,将图像转化为记忆。然而图像却能诉诸感官的见证力量来弥补它们的不足;图像的影响不容忽视(尤其在传达美和恐怖时),其唤醒记忆的强大能力也不容小觑。普鲁斯特尤为清楚这一点,他的文学大厦,正是建立在气息、味道、声音、活动、身体自身的感受,以及对物件的短暂幻想之上的。图像,对于鲁尔福来说,是构建(在普鲁斯特那里则是重建)记忆的基石;它们与感官对话,有时能够(并非总是能够,这让普鲁斯特深深遗憾)抵达智力的范畴,在那里转化成完整无缺的记忆。手握这本影集的我们,也许正处于胡安·鲁尔福的摄影与其文学之间的边界上。由于这些图像来自一个不同于文字的世界,鲁尔福甚至没有给他在1949年发表的11张照片取名字。它们只是照片,他或许曾这样向编辑们解释。为照片搭配说明文字是后来才发生的,它或许开始于《民族的致敬》的编辑给那本书里的照片加了标题,又或许是源于某一次鲁尔福对这张或那张照片发表了观点。在《世界以下》中,标题再次消失,而这绝非偶然;如果他对照片未置一评,那些已经有了标题的照片就必须将之舍弃。在这本书中,我们只在结尾的列表中提供了一份简短说明,而这仅仅是为了便于读者识别。

1985年4月,苏珊·桑塔格和胡安·鲁尔福在布宜诺斯艾利斯书展上相遇。他们一起交谈——我在今年出版的《胡安·鲁尔福:其他的目光》(Juan Rulfo: otras miradas)中记录了苏珊·桑塔格向我转述的那次谈话——并分别接受了记者César Orué Paredes的采访。这位记者与鲁尔福交谈时,引用了桑塔格不久前对作为摄影师的鲁尔福的评价——也就是这篇序言的题跋中引用的那句话(桑塔格在谈起身为作家的鲁尔福时,也使用了同样引人注目的表达)。《论摄影》的作者如此评价胡安·鲁尔福,其意义非同小可。2003年,经一位共同朋友牵线,桑塔格接受了Andrew Dempsey的邀请,答应为这本书写序。我们给她寄去了与这本影集的最终版非常相似的照片选集。2004年12月,苏珊·桑塔格去世,没来得及撰写序言。因此,我想把这本书献给她,作为对她的悼念。

一个寻找胡安·鲁尔福的外国人

Andrew Dempsey

……圣加夫列尔(San Gabriel)的酒吧老板说,对于鲁尔福爱好者而言,今年这时候来有点太早了。这样的朝圣之旅,对当事人来说或许十分刺激,但在旁人那里几乎激不起任何兴趣。鲁尔福早就说得很清楚了。在与Fernando Bénitez的深夜对谈中,他说:“一些北美的文学大师曾去哈利斯克(Jalisco)寻找一些风景、一些人群、一些面孔,因为《佩德罗·巴拉莫》里的人没有面孔,只能通过他们说的话猜测他们的样子。可以想见,这些大师什么也没有找到。”我自己在寻找那里的风景、人群以及面孔时,脑中想的当然是鲁尔福的照片,但我不确定我是否有任何收获,来帮助我了解鲁尔福所看到的,来了解当他用相机对准景物时,心里在想着什么。

我认为这是一个很多鲁尔福研究者都应该吸取的教训:接受在文字之外——在我这里则是,在照片之外——没有什么是真实的。我努力寻找二者之间的关联,然而这种做法并不总是值得鼓励。驻巴塞罗那的卡门·巴塞尔斯(Carmen Balcells)经纪公司——该公司为鲁尔福家人提供代理——曾向研究者们提供一份声明,对该问题发表了十分直白的观点:“胡安·鲁尔福平行地开展两种创造性活动:文学和摄影。虽然两者都有一个共同的本源,即墨西哥的现实,但它们应当被视作两种彼此独立的创作表现,且各自有其不同的特点。他的文学不是他照片的文字补充,他的照片也不是他文学作品的写照。”

……鉴于存在如此多关于鲁尔福的迷思,我们可以理解卡门·巴塞尔斯经纪公司发表上述声明的必要。但诉诸“墨西哥现实”并无法提供真正的帮助。这是我在圣加夫列尔(San Gabriel)和阿布格(Apulco)亲身领悟到的。危地马拉作家奥古斯托·蒙特罗索(Augusto Monterroso)提醒过我们,鲁尔福不是一个现实主义者:“……他实际上是个幻想作家。在某一时刻,卡夫卡和鲁尔福握住了手,而正迷失在其他迷宫中的我们,却对此毫无察觉。”至于他的照片,我同意摄影师埃克托·加西亚(Héctor García)的观点:“这些照片,来自一个没有演奏者的乐团,而风便是天空……它们是一些形而上的照片。当他拍摄萦绕在废墟间的云时,他在向我们讲述驻留在那里的幽魂、那些已经了无踪影的房屋。”

加西亚使用“形而上”和“幽魂”来形容鲁尔福的照片,而蒙特罗索使用“幻想”来描述鲁尔福的文字,我认为这二者密切相关:两位都在谈论想象的世界。鲁尔福为我们留下的两类作品,既不彼此割裂,也不互相补足,而是,到头来,它们只是同一回事。

文字缺席之处

Daniele De Luigi

……批评界常出现这样一种倾向,即透过鲁尔福的小说和故事来解读他的照片,在其中寻找相同的主题、线索和场景;有时还会使用语言学和符号学工具,努力在他的文字语言和图像语言之间寻找结构上的一致性,或进行表达方式的类比。这条路径虽然诱人,却很不牢靠,颇具风险,尤其会导致他的摄影作品被笼罩在他文学作品的阴影下;这会害我们失去体会其摄影作品真实价值的机会,因为我们认为,鲁尔福的摄影并不依附于其文学,而是具有绝对的价值。显然,这并不意味着要忽视鲁尔福所有创作的深层统一性,愚蠢地将其分割成彼此不相关的多个部分,仿佛鲁尔福从事多少种艺术创作,就有多少个不同的鲁尔福,而是在承认其摄影作品之表达独立性的前提下,去试图评价和理解他的照片。这就意味着——可能听起来自相矛盾——将鲁尔福的照片暂时从他文字力量所施加的影响中解放出来,设法以新鲜的目光来看待。这个任务远非简单,我们同意,而原因非常具体。这位来自圣加夫列尔的作者,其叙事作品由一连串令人难忘的人物和描写构成,处处是隐喻,在读者记忆中留下异常鲜活的印象,因为这些叙述总是始于一项简单而具体的事实,这很接近于T.S.艾略特阐述过的“客观对应物”(objective correlative):貌似寻常的物体、情形和事件,成为了情感和存在处境的有形替代物。要命的是,这些替代物往往正是我们在鲁尔福的照片中发现的东西,因为他的创作所关注的主题基本相同:他的家乡及其历史、当地人的日常生活及其文化。因此,文学形象往往会涌入摄影形象,而当我们看着后者,便不禁要在它们中寻找那些具体的隐喻,但那是因为我们已经将上述文学隐喻内化,而不是因为它们真正地存在于图像之中。

……毫无疑问,在鲁尔福连贯的摄影观念中,我们可以辨认出一些重复性的、习惯性的选择。鲁尔福并不热衷于捕捉不寻常的情景,也不追求“决定性的瞬间”(decisive moments):他对布列松,或对他的朋友Nacho López的尊崇,都不足以令他违背他自己对于时间的理解,以效仿上述两位的摄影风格。在他的作品中,世界被捕捉到的样子,就是它每天呈现出来的那个一成不变的样子,没有浮现出一些揭示了根本性真相的,某种突然的动向或意外的情境。鲁尔福的照片只展示普通时刻,而重复就是这些时刻的本质特征。在结构层面上,这些作品的对称趋势显而易见:线条——无论是地平线、建筑物还是阴影——频繁地将画面切割成彼此和谐的部分。我们往往可以清晰地看到,每一个元素,甚至包括一朵云、一棵树,都有助于为画面创造一种视觉上的稳定,使它永远不会有失平衡,甚至当有动态的力量作用于其中时,各个部分也维持着平衡状态。观察这种构图的重复性,可以让我们赏识到鲁尔福在摄影上所具备的天赋,也会促使我们讨论他对古典主义形式问题的关注。这当然不是那种自称为审美主义的形式主义。鲁尔福追求和谐的构图,目的是给拍摄物以自主表达的机会,他力图激发出自然的凝视,以便于拍摄物可以在这样的目光中被观看。这种制作形式的能力,与包括在墨西哥也留下了深远影响的形式主义及其拥护者相去甚远。鲁尔福远远不同于保罗·斯特兰德(Paul Strand),后者坚持一种普世的审美主义,哪怕是他所持有的进步的社会和政治信念都无法对该审美观带来分毫改变。鲁尔福的创作同样相异于爱德华·韦斯顿(Edward Weston)所宣称的现实主义,韦斯顿的现实主义要求绝对服从拍摄对象的自然形式,但最终目的是为了超越对象,将它们从所处的语境脉络中抽象化出来。“形式本身”这种事无法激起鲁尔福的兴趣。他只拍摄那些在他理解范畴之内、并且能感知到深度的东西;在可视范围之外,他感受到的是历史和文化事件的浮现,或者是对于时间流逝的一种心照不宣的表达。即使如此,他知道所有这些都无法透过摄影来言说(pronounced)。正因为如此,Alberto Vital说鲁尔福“选择了文学,因为仅靠摄影无法让他说出他需要说出的一切”,并不是没有道理的。这一表述呼应了约翰·萨考斯基(John Szarkowski)的观点,在他看来,一位摄影师的作品不可能具有叙事性(《摄影师之眼》)。然而,萨考斯基继续说,摄影师又可以在其直觉指引下,专注于一个细节,发现一个无法解释的历史片段,并将其分离出来,以暗示一种意义;正是在这种可能性中,摄影展现了它的交流力量。而鲁尔福,作为一个图像创造者,借助图像的这一力量,将目光投向那些显而易见的事物,再以摄影的方式来描摹他所凝视的对象。某些情况下,他的视野会与一位摄影师呈现出惊人相似,那人就是沃克·埃文斯(Walker Evans)。我们在这位伟大的美国艺术家和鲁尔福身上,都发现了对优雅、简单而敏锐的风格的追求,两人同样地用中立来掩饰政治意识,且对摄影的局限性有着同样的清醒。他们两人都始终在描述着自己的国家,而且只处理——依据他们的智识水平和潜在自信——那些真正值得留意的东西。当然可能完全是偶然,但他们的摄影对象多次完美吻合:建筑、废墟、坟墓、侵蚀留下的痕迹、房屋的雕刻细节、对历史的种种见证。此外还有卑微的人,日常生活和劳作中的普通居民:美国南部的非裔美国人和墨西哥的原住民,佃农(sharecroppers)和乡村农夫(campesinos),他们的生活都同样在暴力和内战的无声遗产中分崩离析。在处理这一切时,鲁尔福的宿命论历史观和非线性的时间概念就反映在埃文斯的观点中;埃文斯声称,他一直以来都对“一切当下时间看起来都已然属于过去”这件事很感兴趣。这是一个以考古眼光来看当代的例子,持该眼光的人对自己的拍摄对象保持着一种心理的、而非情感的距离。

摄影的戏剧性和伟大之处,就在于其洞穿事物晦涩的表面、把握存在于表面之外的本质的能力,而这又需要仰赖于只有文学才能提供的一种理解力;没有这种理解力,照片将仍然被限制在美学领域内。这份文学赋予的意识似乎都贯穿了两个人的创作始终。这就是为什么摄影师埃文斯曾说——这句表述与其摄影创作毫不相悖,因此并不令人惊讶,反而给予我们启迪——“我是个文学家”(“I am a man of literature”)。这句话又反过来映照了作家鲁尔福,后者在拍摄时并不声称自己是摄影师;他留给我们的那些非凡图像,其中囊括了一个不可侵犯的文字世界。这就是摄影能做的:引导我们的目光,让我们的注视停留在事物上,通过记忆唤起隐藏于它们之中的全部潜在意义,即便我们没有能力将其表达出来。或许就是在这里,鲁尔福看到了沉默的真正面目。