重探前衛電影

文|肥内

按(很重要,一定要先讀):以下文章是六篇文章集結而成。那時算是從《日曜日式散步者》派生的「週邊產品」:一個藝術機構開發的關於前衛電影運動對日本早期影片之影響的項目,其中有一部份就是要撰寫不少於六篇、每篇不少於三千字的文章,這個任務落在我身上。於是在我設想中,應先對三個前衛電影主要國家,德國、法國跟俄國進行考察,再考察當時的日本前衛電影,基本是衣笠貞之助的兩部片,再順便談談前衛電影精神如何影響「商業敘事電影」(當然,我有犯規將文中涉及到的片往後拉到戰後)。所以六篇文章的安排就分別是一關於德國前衛電影,二關於法國前衛電影,三關於俄國前衛電影,四關於《瘋狂的一頁》,五關於《十字路》,以及六前衛電影在敘事電影的反響。其中,考慮到後續行文的便利性,前三篇國別分析實際上還是有傾向性,所以也算不上非常全面的回顧;以及另一個寫作的願景是用更細的方式去解析著名的前衛電影,畢竟從來我們在影史上談到這些作品都比較一筆帶過,像是知道它們的歷史意義,又不清楚到底如何去看它們。總之,這批文章每篇有不同的寫作策略與目的,遠非嚴謹的學術研究。這批文章後來也就分六回刊登在台灣的《電影欣賞》雜誌。以下為正文。

第一篇:德國前衛電影速寫

1920年代初,那是塞尚(Paul Cézanne)之後,克利(Paul Klee)、馬勒維奇(Kasimir Malevich)當道,艾普(Jean Arp)與蒙德里安(Piet Mondrian)蓄勢待發的年代。

「德國電影的真正形成只是第一次世界大戰之後的事情。」(註1)「從1920年到1924年的戰後時期影片是一場絕無僅有的內心獨白,它們揭示了德國人在幾乎無法觸及的精神層面的發展。」(註2)

上述兩段引用是德國著名電影理論學家、文化研究學者克拉考爾(Siegfried Kracauer)在《從卡里加里到希特勒》(From Caligari to Hitler,1947)正文的第一句以及在論及《卡里加利博士的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari,1920)之前的最後一句話。讓德國電影在電影史上記上深刻的一筆的「表現主義電影」以及所謂「前衛派電影」中的「絕對電影」也出現在這一時期,絕非偶然。儘管克拉考爾撰寫本書的動機讓人疑義:在某種程度上與其他流亡美國的德國人一樣,以學術研究來充實美國對德國的認識,而他所整理的脈絡也因此侷限在這樣的動機中,或有些偏頗,然而他在這裡的觀察還是相當精準的。戰後人們心裡陰影有多大,都將轉化為具體的視覺色塊。

在繼續探究幾部主要的德國前衛片之前,或許應該先釐清一下「前衛」的意義。按《電影理論與批評辭典》(Dictionnaire théorique et critique du cinéma,2002)提醒,這個詞最早用於軍事,因此特別要求我們留意這一名詞「始終含有戰鬥的潛義和爭論的內涵」(註3)。不過,要是按照字面意義來說,要能稱得上「前衛」的,一般是要有更前瞻性的探索精神,且這往往是有自覺的。放在默片快速發展的這個年代也算合適;既然在一戰之前、電影雛形的年代——約末可以說是1902年至1915年左右——中,也就是「只要拍電影就是對電影藝術做出貢獻」(註4)的年代,對電影材料的探索主要都集中在敘事性,即如何讓電影更往寫實靠攏。

當然,後來為了避免可能的歧異,前衛電影的詞也不見得總是要出現在相關的電影論述中。比如,對法國哲學家德勒茲(Gilles Deleuze)來說,他寧願將這個時代的影人所做出的貢獻,全放在一個合適的概念之下:蒙太奇(註5)。因此,不論是不是敘事影片(當然在他的分析中仍以敘事作品為主),整個1920年至默片結束前這段時期的德國影片,也都被籠統歸在德國蒙太奇派裡頭。比如他以「動態崇高」(Sublime dynamique,註6)來囊括這些特徵突出的作品,並歸納出構成動態的幾個特徵:對比、線條以及從無機到有靈。

因為重視對比,所以突出了明暗對比,體積對比,造型對比。線條亦由對比而衍生,而線條同時造成了領域線,作為明與暗的界線,有生命與無生命的界線。然而,在強調無生命與有生命之間的對立乃至融合,加上選材上偏向從傳說中與賦予無生命以生命的故事為主,因此,德派蒙太奇獨特性就在於模糊了無機與有機之間的界線。

這也是為何《卡里加利博士的小屋》特重場景的造型,那些像尖刺的屋頂、傾斜不工整的屋舍與棺材、迴圈狀的地磚;《碎片》(Scherben,1921)會透過走道深處一道門的黑與否來外化走過這裡的人物之內在;《後樓梯》(Hintertreppe,1921)中當女子準備向默默守護她的小兒麻痺症郵差敞開懷抱時,窗外那雙屬於失聯已久的情人的腳要以如此強烈的剪影,刺傷她的心;《魅影》(Phantom,1922)中的男主角被漂浮的幻影穿過而從此難忘車上的女子;《最卑賤的人》(Der letzte Mann,1924)中被撤職的門衛被彷彿有了生命的大樓壓倒;《大都會》(Metropolis,1927)中的人要比人們造出來的機器人更像機器。德勒茲進一步指出,為了達到極大的動態,攝影機本身要被解放,從無生命轉而充滿活力。這也是《雜耍場》(Varieté,1925)中自空中飛人高度俯瞰人群時的搖晃攝影機,或者在《最卑賤的人》中被綁在單車上而行走自如的攝影機——本片導演穆瑙(F.W. Murnau)隨後帶著這樣的攝影機來到好萊塢實現更強烈的自主運動,如《日出》(Sunrise,1927)中情婦走去丈夫家以及隨後丈夫赴約的跟拍鏡頭。

然而《卡里加利博士的小屋》這部幾乎沒有後繼者的作品,真正的勝利,大概是讓電影的空間,或說戲的舞台,有更大的自由,而不用死守著才剛建立起來的「寫實」標準。再者,這部片也牽起了電影與藝術界的姻緣。於是促成了德國幾位畫家里希特(Hans Richter)、艾格林(Viking Eggeling)與盧特曼(Walter Ruttmann)電影作品的誕生。

相較於更像業餘製作的《從清晨到午夜》(Von morgens bis mitternachts,1922),《卡里加利》成功地將幾何融入影片中而沒有製造出違和感,艾格林首先看到了希望:「應當要把剩下來的幾何學構圖放入有節奏的運動中去」(註7),艾格林的畫家同事卻要比他率先推出作品,即1921年的《韻律21》(Rhythmus 21)。由於艾格林早逝(1925年),盧特曼很快轉向實拍電影,著作豐富的里希特似理所當然成為這一股前衛電影運動的代言人。

他認為「(前衛電影)的主要美學任務來自它與現代藝術的關係:對活動的和諧配置、對運動的解析、對物體自然型態的改變、掙脫故事的桎梏、創造夢境和將熟悉的物體放入新的背景使之陌生化。」(註8)事實上,他還有一個更遠大的理想,在於他認為人的知覺是後天喪失的,因此拍攝前衛片可以按照他歸納的三種方式來刺激知覺,以喚醒人的感知力,這三種方式是:最大的對比、最近的關係,以及它們之間的互動關係(註9)。這正是他的「戰鬥性」。事實上,里希特的三種方式跟德勒茲歸納的三種德派蒙太奇特徵——對比、線條、從有機到無機再到有機——並無太大差異,儘管光影畫出了領域線,但同時這條線也連接了元素之間的相關性,比如《疲倦的死神》(Der müde Tod,1921)中,悲傷的妻子去找死神時經過了一個蠟燭造型的階梯,而死神正在插滿了生命之燭的屋裡等著她;又或者像在《潘朵拉的盒子》(Die Büchse der Pandora,1929)中,傑克的影像之所以可以跟桌上的油燈、刀子等影像透過對剪逐漸融合在一起,前提也是因為傑克對露露那炙熱的愛,慢慢引出嫉妒的殺意;被大樓壓垮的門衛,他所偷的那件門衛制服,穿在身上時,彷彿是將一棟房子穿在了身上。至於無機與有機的融合,更在製造出一個整體性(基本不管是哪一個派別,其實蒙太奇的最重要效果就是整體性),這個整體性也就是里希特最重視的部分,一如他所言:「現代人從一種感知與行動的整體領域中被排除」(註10)。

不過我們檢視里希特三部重要作品《韻律21》、《韻律23》(Rhythmus 23,1923)與《電影練習》(Filmstudie,1926)和艾格林的《斜線交響曲》(Symphonie Diagonale,1924),可以看出兩人嘗試的方向有相當的差異。

在《斜線交響曲》中,影片主要可以像豎琴的斜線圖案(圖1)為界線,分成三個部分,分別透過動態線條將似階梯、似梳子、似波浪、似彩虹的幾個(組)圖形呈現、交替、交融出來。可以看得出相較之下,艾格林相對細膩,其線條變化經常是發生在畫面的某個角落中,細微的線條自己跳躍著。事實上,艾格林或許更貼近最早的動畫創作者之一的柯爾(Emile Cohl)作品。

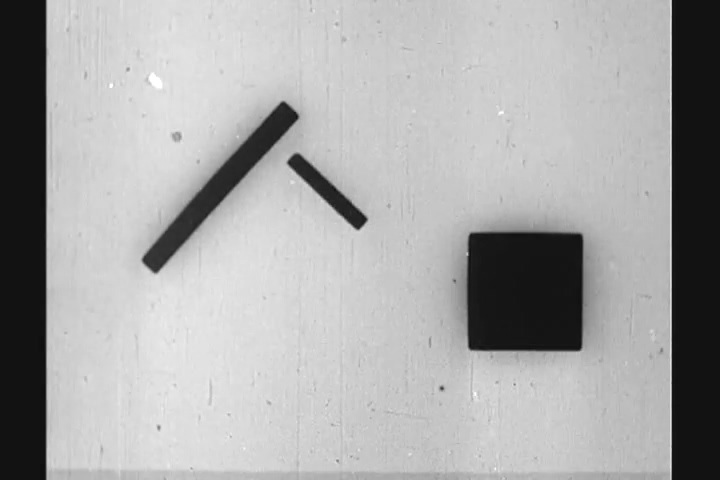

里希特作法不同。在黑與白必然的對比之下,他主要處理色塊的運動,它們對比,變化,此消彼長,有時左邊佔大面積,忽而右邊反客為主壓過左邊。《韻律21》的結構很單純,在一段類似序曲,以白色正方形色塊為中心,有時它與來自上下或左右的黑擠壓,此時它有可能被打碎成幾個長方形,也預示了第二部分的視覺主角,不同方向的長方形,有時「顏色」也不一樣(可能有灰色的)在畫面中流動;待到第三部分,正方形與長方形互別苗頭;再來一段「過場」則類似負片,本來的白方塊、黑底,反過來變成黑方塊、白底,重複序曲的一些運動;但是負片終究因為突現的兩條斜線(圖2),於是再次預示了尾聲的「混亂」,線條、長方形、正方形,是正是負都交纏在一起,直到似乎象徵了心跳、忽大忽小的方塊重現才結束了這三分鐘的短片。

一如里希特所述,艾格林追求的卷軸式動態還是太繪畫本位,他訴求於「時間的分節」(註11)。於是我們能在《韻律23》和《電影練習》看到更精巧的結構性設計,試圖在實踐他認定的電影特性——流動瞬間的形式與安排——的過程中打開觀眾的知覺,在他曾舉的例子中,那位看了《韻律21》聯想到做愛的觀眾(註12)或許正是被他的作品打開知覺的典範。因此比起《韻律21》,《韻律23》有更多負片式的圖像安排——事實上整部片就像是分成前後兩半一樣的東西但顏色相反、上下顛倒;且或多或少受到艾格林的影響(儘管《斜線交響曲》遲至1924年才推出,但是里希特在1922年便已經看過最初的兩版,註13),也出現了類似階梯的圖像,並且在這樣的圖像中,也有較細的圖像運動。到了《電影練習》,加入了更多元素,比如圓形、聚光燈造型,使得圖像變化更大。不過我們也看到像眼球、人臉、鳥群等更具象的影像材料,預示了里希特後續偏向超現實主義的偏向。

不過,就像盧特曼在他著名的《柏林交響曲》(Berlin – Die Sinfonie der Großstadt,1927)開頭時,把抽象圖案(如月亮般的半圓形,在梯形色塊的推動中,於橫線翻動)放在水波影像之下,最終再溶至平交道影像所代表的意義:抽象影像終究要讓位給實拍影像,從而取得更大的觀眾認同。因此,德國前衛派(我們取其廣義,把表現主義敘事作品也包含在內)隨後為電影帶來更大的影響力,主要還是來自寫實性影像中尋求的幾何型與對比性。比如善用窗戶構成牢籠般的陰影,或百葉窗對人物造成的拘禁,這也就是希區考克(Alfred Hitchcock)所謂「寫實的表現主義」。然而,里希特等人的嘗試也沒有白費,人們確實在更多敘事電影中尋找到幾何圖像,且,誠如德勒茲恰如其分地總結里希特的貢獻:「為了中斷它同物質、有機及人性之間的感性牽繫,為了脫離所有過去的狀態,並藉此得以發現未來的抽象精神形式。」(註14)

註釋:

1. Siegried Kracauer著,黎靜譯,《從卡里加利到希特勒》。上海:上海人民,2008,第13頁。

2. 同上,第58頁。

3. Jacques Aumont、Michel Marie著,崔君衍、胡玉龍譯,《電影理論與批評辭典》。上海:上海人民,2010,第28頁。

4. André Bazin著,崔君衍譯,《電影是什麼?》。台北:遠流,1995,第122頁。

5. Gilles Deleuze著,黃建宏譯,《電影I:運動-影像》。台北:遠流,2003,第三章。

6. 系德勒茲從康德那裡沿用來的概念,強調出強力與非定型:「緊張度成為一種令有機存在產生炫目或隨之消逝的力量」(同上,第106頁)。

7. 同1,第66頁註釋4。

8. Nick Browne著,徐建生譯,《電影理論史評》。北京:中國電影,1994,第46頁。

9. Adams Sitney編,The Avant-Garde Film – A Reader of Theory and Criticism。New York:New York University,1978,第22~23頁。

10. 同上,第22頁。

11. 黃翰荻編譯,《前衛電影》。台北:中華民國電影圖書館,1987,第206頁,引用有修正。

12.同上,第208頁。

13.同上,第202~204頁。

14.《運動-影像》,第108頁。

************

第二篇:法國前衛電影速寫

以最狹義的用法,「前衛電影」其實是專指法國1920年代一批激進創作者拍出來的作品。這也是為何法國前衛電影的派別可以說是最豐富,而像較早一點開始的德國絕對電影運動,也是在法國得到最大的響應。

就像何內‧克萊爾(René Clair)的哥哥修梅特(Henri Chomette)拍攝的《純電影的五分鐘》(Cinq minutes de cinéma pur,1926),就把來自艾格林(Viking Eggeling)《斜線交響曲》(Symphonie Diagonale,1924)的影響改成以拍攝實物的方式來實踐這種光影、線條的表現。雖說電影史學家薩都爾(Georges Sadoul)無情地批評修梅特〔他主要是就修梅特前作《反射與速度的遊戲》(Jeux des reflets et de la vitesse,1925)提出尖銳的批評:「不過是聚光燈下一些結晶形物體的堆積和從汽車中拍攝下來的一些森林畫面的拙劣剪輯而已」,註1〕,但是也可以此證明法國創作者在吸收外來養分時,還會適時轉化為自己的特色;並且了解到他們在亟需創新的情況下,又是如何積極地要嘗試最新的想法,即使是來自他人的原創性。事實上,修梅特之所以被找來拍片,無疑也是因為前面幾部前衛片的成功而激發了人們對這種新形式的興趣。

不過真正讓這個名詞更常與法國這個時期的實驗作品畫上等號的原因,更在於上述的第一個原因:派別多且豐富。

粗略來分,法國前衛電影或有四個主要走向,且按照時間發生的先後順序,甚至可以看到一個轉變的過程;即使這幾個派別主張完全不同,且轉變過程的時間可說是相當短甚至常有重疊。

第一類是在敘事作品中局部嘗試新的創造手法,以岡斯(Abel Gance)和萊皮耶(Marcel L’Herbier)為代表。第二類基本完全走抽象性,以短片為主,曼‧雷(Man Ray)是最主要貢獻者,修梅特或許也能部分算在這個陣容。第三類多以實物、實景拍攝的素材為主,再從這些素材去尋找並構建出他們各自要追求的理念,比如光影的交響曲,代表人物有克萊爾、雷傑(Fernand Léger)和莒拉克(Germaine Dulac)。第四類則可以說是前衛電影在某種意義上的終點,超現實主義,當然最重要的導演當屬布紐爾(Luis Buñuel)。事實上,這幾類導演也無法精準分類,他們也可能跨不同的類別,像克萊爾的第一部作品《沉睡巴黎》(Paris qui dort,1925,不過這部片卻較晚公映)已經有超現實的雛形了。再說,還有難以分類的導演,如來自巴西的卡瓦康蒂(Alberto Calvacanti)、早逝天才維多(Jean Vigo)、詩人考克多(Jean Cocteau)以及電影思想家愛普斯坦(Jean Epstein)。

要是按德勒茲(Gilles Deleuze)的意見,這些實驗性的影像都可以歸到一個效果:印象主義。而德勒茲還為這種透過各種技法完成的印象主義式影像找到了一種哲學意義上的類比:一種數理的崇高性。他進而挑選了一些可以佐證他論述的作品,歸納出法國的數理崇高基本存在兩種機制,一是小型的動力裝置,自動運動裝置,比如舞蹈、舞者,跳舞者本身就是可以發動運動的裝置,二是巨大的運動設備,需要配備有機械構造,像蒸氣機、火車。(註2)運動因為可以被分化與重組而帶出數理的概念。

不過,德勒茲之所以可以這樣歸納,主要是把焦點集中在劇情片,就算論及前衛作品,也就侷限在幾部,像雷傑的《機械芭蕾》(Ballet mécanique,1924)和克萊爾的《沉睡巴黎》與《幕間》(Entr’acte,1924);至於像曼‧雷(雖然是來自美國,但他為數不多的電影創作全在法國完成的)的《回到理性》(Le retour à la raison,1923)這種以實物曝光為主體的作品也算是意外,事實上,按雷自己的說法,這部片確實是意外的產物(註3),甚至影片標題也沒有實際意義。當然,德勒茲是在名為「蒙太奇」的章節論述這批法國默片,因此在對廣義蒙太奇進行探究的驅使之下,德勒茲顯然是在尋找這些作品的最大公因數。

事實上,要是將兩種能動機制綜合成一個印象主義,似乎也是說得過去的。在岡斯著名的《車輪》(La roue,1923)的加速段落(一般被取名為「加速蒙太奇」)也就是在快速將機械(火車)及其各局部細節,再與鐵路、乘客(有刻意讓火車失速的列車長,影片的主角,和他在更早之前的一次火車意外撿回來撫養如今已經成人的「女兒」)接在一起之後,速度快到(雖說還不至於快過視覺暫留所需的時間)所有元素通往一個相同的印象:速度與危險。人這個元素因是急速下唯一能做出反應的有機元素,而質變成讓速度過渡到危險的中介。

(《車輪》一段加速蒙太奇的幾個基本元素)

雷傑無疑看到了這個精華,所以在一篇談論《車輪》的影評中,他開篇就說本片:「涉及三種不斷交替的力的狀態:戲劇的、情感的和造型的。」並且在這篇試圖「準確地定出它對我們這個時代的真正價值和意涵」的文章最後如是收尾:「創造出『電影事實』,視覺性的物的片斷由於巧妙的構圖,與演員、戲劇緊密結合,強化、支撐而非分散它們的效果,岡斯是位前驅人物同時也是此一理念的圓滿,他的戲劇將在電影史上標示出一個紀元……」(註4)

雷傑提到所謂的「巧妙的構圖」除了在取景上尋找被攝對象最適合的呈現方式——這點對於隨後興盛的俄國電影來說是一個首要的前提——之外,各種改變畫面的技法也被頻繁使用,尤其是透過「圈」的方式改變畫面的型態:圓形的畫面多框取了人物、長條型的畫面則主要用來拍攝細長的軌道。在標準銀幕比例的限制中,默片確實常用此類方式重構景框的形狀,以配合被攝對象的特徵。在因為缺乏聲音而與寫實性距離較遠的默片來說,這類手法基本毫無違和感。不過,岡斯作為一個「先驅人物」,他的作法還走得更遠一些。

這才有了《拿破崙》(Napoleon,1927)這部巨作的特殊處理:三塊銀幕同時放映,將畫面往兩邊拉伸到比近30年後出現的寬銀幕電影更寬的銀幕空間。由於從一塊銀幕往兩邊拉成三塊,導演自己形容為「視覺的手風琴」。並且,三塊銀幕同時放映時,三個畫面不一定都展現同一個場景,成為在半個世紀後成為狄帕瑪(Brian de Palma)標籤的「分割畫面」的前身;當然,在《拿破崙》裡頭,分割畫面的完成還不需要變成手風琴也可以,在影片序幕段落中,為表現出少年拿破崙在宿舍裡頭與同學爭吵的激烈,岡斯已經嘗試讓畫面先分割成四個,再分割成九個,而這些分割畫面中每一格呈現的角度不同,各種眼花繚亂「強化、支撐」了效果。

(《拿破崙》:變化萬千的「視覺手風琴」)

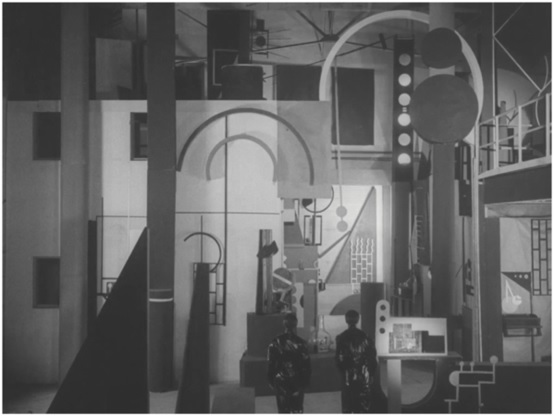

另一方面,雷傑還關切的物-人-戲劇緊密結合的特色,也在他隨後聲名大噪但也是唯一一部作品《機械芭蕾》中一覽無遺。不過,在他創作這部可謂標誌著法國前衛電影的《機械芭蕾》之前,他已經在替萊皮耶的《無情的女人》(L’inhumaine,1923)製作布景時暖身過了。酷愛做各種實驗、情感脆弱的男主角,他的實驗室布置得宛如從雷傑畫作浮出的世界。不過,在男主角出車禍一場戲也同樣展現了令人難忘的一段加速蒙太奇的《無情的女人》這個造景還只是雷傑理想的局部呈現而已,儘管人物走在這因大小反差而頗有表現主義色彩的場景,突出了某種強烈的視覺性,但是人與物、人與景終究還是相對分化。

(《無情的女人》:雷傑畫作般的布景)

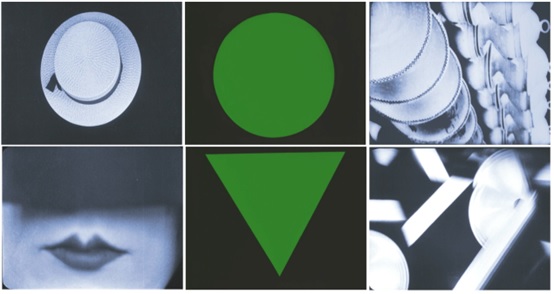

因此,當雷傑著手創作《機械芭蕾》時,人的元素跟物的元素比重相當,並且,人被分切得更細碎,而與物的局部進行某種程度的融合。加上兩種材料的戲份相當,使得人與物可以彼此隱喻對方,互為主體。再說,也許為了擔心觀眾——特別是那些不熟悉雷傑畫作的人——無法直接將人與物進行聯想,所以片中還多了另一個幾何系列:三角形與特寫的女子嘴巴相像、圓形與各種圓形器具(如鍋、盤)相像,如此,幾何圖形成為連接人與物的關節。如雷傑自述:「這部影片主要證實了,機器和機器的片斷以及一些製造物,具有種種造型的可能性。」(註5)人像物,物也因此像人而有了活力。

(《機械芭蕾》,圓與三角關係的習作)

但雷傑與其他前衛電影創作者真正在意的是想望著一種未來的電影,或說電影的未來。而在實現這個理念的過程中,首先要排除的,正是「戲劇性」。還是雷傑,他表示「前衛電影的故事很簡單,它是一種對於有腳本的和有明星的電影的直接反動。」前提是「承認某一造型事件本身是美的,並沒有必要去探尋它所代表的意義。」,具體做法則為「前衛電影必須為它們自己辯護,證明已被貶抑為附屬品的『想像』藝術,可以完全透過它自身的方式,把動的影像當成主角處理,而建構出沒有腳本的電影。」他以《機械芭蕾》來實踐這些理想,他特別解釋了片中一段:「譬如『爬樓梯的女人』一段,我想讓觀眾首先覺得吃驚,然後使他們不耐煩,再而對這件奇遇轉到惱火的程度。為了適當控制時間上的效果,我召集附近一群鄰居和工人,研究在他們身上所產生的反應,花了八個小時,我得到我所想要知道的,幾乎所有人都在相同時間做相同的反應。」(註6)也是這一場戲,成為克拉考爾(Siegfried Kracauer)在論及電影在「物質還原」的能力時,透過非敘事作品來進行佐證時的最有力例子:「我們正在觀看的並不是一個現實生活中的人在爬一座可怕的樓梯,而是爬的運動本身。強調節奏的結果是抹掉了爬樓梯的女人的現實性,使她從一個具體的人變為一種特殊的活動的消極承擔者。」(註7)

當然,去除意義正與當時方興未艾的「達達主義」會合,不意外地,曼雷也屬於這個集團。為了抹去意義的存在與痕跡,創作過程中的玩票性心理是必要的。於是我們能看到另一部與《機械芭蕾》幾乎齊名的前衛作品《幕間》內在的喜劇性色彩。但比起業餘的雷傑,克萊爾更嫻熟地架構他的作品,即使它只是一部前衛戲劇換幕時的餘興節目。

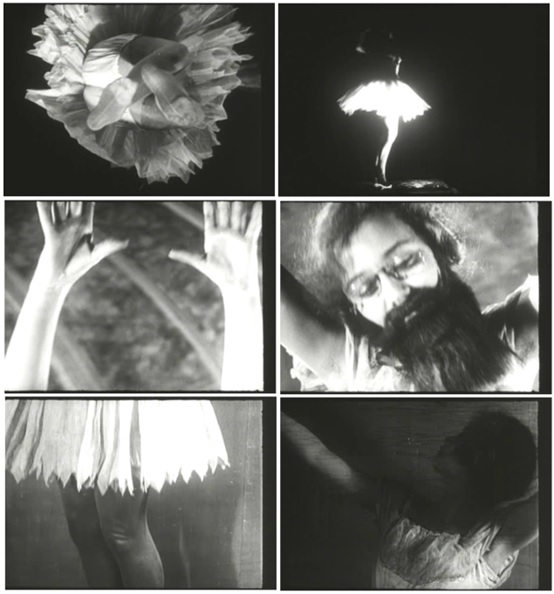

之所以說克萊爾用嫻熟的方式,主要在於在這部可以分成兩個部分的短片中,前半一直讓人處在某種可以理解與無法理解的邊緣。比如兩位在屋頂下棋的男子〔由曼雷跟杜象(Marcel Duchamp)飾演〕,在他們的棋盤上疊印了巴黎街道,這讓他們也很驚奇,在不知從哪來的水柱噴向棋盤時,他們發現巴黎淹了水,這時街道畫面以疊印了一艘飄盪的紙船來象徵淹水的大街。如此,我們似能找到這些影像之間的關連性。然而,就在觀眾找到理解的邏輯時,插入一個氣球人消氣的畫面,像是在拒斥觀眾的思考活動。然後就是著名的舞蹈家畫面:導演從舞者的「下方」拍攝其跳舞的動作,因跳動而散開的舞裙從裙下看去正像一朵盛開的花(註8),然而當一種窺淫感油然而生時,畫面轉為從正面拍舞者,但是在光線的影響下,非常含糊,直到鏡頭從舞者的腳部慢慢往上搖攝,來到舞者胸前時,被切掉,再下一個鏡頭從舞者頭上慢慢往下搖攝,這時,我們才驚覺,原來是一位大鬍子的舞者在跳舞!(雖說隨後馬上又接一個中景上搖的跳舞畫面,看到仍是一位女舞者,但這個鏡頭一瞥而過,並疊入海面鏡頭,有可能讓還在震驚中的觀眾來不及意識到它。)於是,在聯想暗示上,克萊爾先給觀眾一點甜頭,但這些素材之間的聯想性,卻總在可思與不可思之間遊蕩(影片基本是誘惑觀眾去思考)。而一旦觀眾接受了某種具有邏輯性的法則之後,就是舞者一段,在常識中置入了非常性:先是不可能的觀看角度〔這個群底拍攝鏡頭非常可能啟發了希區考克(Alfred Hitchcock)兩年後拍攝《房客》(The Lodger)採用了類似的手法拍攝房東他們在樓下看(實際上是聽)樓上那位新住進來的房客踱步的畫面〕,然後是意料之外的性別。這種挑戰常規與常識的作法,當然還是相當達達精神。然而,與雷傑幾乎是以土法煉鋼的方式自製一種也許創新,但其實也在德國那些短片中已經可見的形式(當然,到底這些前衛電影的傳播速度與交流情況是否頻繁仍有待商榷)不同,克萊爾無疑展現出對於常規電影形式的熟悉,加以添加戲謔與喜感,完成他要的效果,無怪乎在經過兩三部無足輕重的作品之後,他以《義大利的草帽》(Un chapeau de paille d’Italie,1928)全面轉向了商業劇情長片的創作,而他基本只拍喜劇片。

(《幕間》:可能會冒犯觀眾的芭蕾段落)

儘管我們前面一直沿用「印象主義」這個詞來含糊地概括法國前衛片運動的目標,但事實上,這群既創作亦論述的藝術家們,有一個明確使用的詞:上鏡頭(photogénie)——但這個詞同樣含糊,以致於愛普斯坦愛用,德呂克(Louis Delluc)也愛用,可是他們的用法不見得完全互通。

歐蒙(Jacques Aumont)指出:「photogénie原來是攝影術語,凡是能夠產生清晰影像的就算為『上鏡』。後來這個詞只用來容被拍照的人,他(她)的身材相貌、身體髮膚,一個上鏡的人是一個具備各種條件、能夠在照片上表現美感的人。……光線等外在物質條件消失了,但是表示美麗、魅力、可愛這些人的特性的含義保留下來。……德呂克在1919年的一系列文章中借用了這個詞,他只滿足於這個詞所體現出的神秘感……電影讓我們發現,上鏡頭完全有更廣泛的天地。……愛普斯坦……在1921年的著作《你好,電影》(Bonjour cinéma)中,上鏡頭被描述成與文學性和故事性對立的概念……這個術語因為模糊所以方便。愛普斯坦非常忠實於這個概念,並無意明確它的意義,但是他把它視作電影的自身特性、一種詩意化的特徵,像詩一樣只可意會不可言傳……:『上鏡頭之於電影如同色彩之於繪畫,空間之於雕塑:這是該門藝術的特質。』」(註9)

另一方面,阿傑爾(Henri Ager)在簡述前衛派諸位美學家(以當時論述的密度和所採語言,確實與我們現在熟悉的「理論」有差異,而他們的論述也常不夠縝密,如上歐蒙指出愛普斯坦的問題,因此我們更願意以「美學家」來稱呼這批人),雖沒明說,但他引用阿里斯泰戈(Guido Aristarco)自莒拉克的論述中所整理出的五項得以呈現出「完整電影」的方式(註10),實際上也暗示了所謂的「完整電影」的首要任務也在設法以技術、技巧來達到上鏡頭。事實上,我們也會發現,這些創作者特重「自然」,也就是說,人並非影片最首要的元素。因此我們便能理解德國的線條實驗到了修梅特那裡會被改造成透過光影的效果,打在實物的方式來捕捉類似的效果。

(《忠實的心》:疊入海中的臉龐)

上鏡頭性如此含糊,並且可以仰賴各種可得的甚至可想的方式達成,所以有岡斯的實驗,也有像愛普斯坦在《忠實的心》(Coeur fidèle,1923)幾乎毫無節制地使用疊印的手法,讓女主角的臉部特寫長時間地疊在海浪的畫面上,以增加她對於男主角所產生的思念與狂戀。或者像在《海星》(L’étoile de mer,1928)為模擬海星的視角,鏡頭像是被塗上了凡士林或者套上了塑膠袋(註11)。對於雷傑來說,是「『光』使最缺乏生氣的對象物活躍起來,並為它賦予電影的價值。」(註12)對他們來說,「上鏡頭」或許是他們努力的終極表現,能體現出電影的真正本質,所以還是雷傑,如此聲明:「我將電影的革命演繹為『使我們看到所有那些只用語言提到的東西』。把那些簇新的元素投影在一獨特的視覺及電影的平面上,你將擁有你的悲劇及喜劇。我們常常只提到狗從街上走過,可是當它投影在銀幕上被人們看到後,觀眾的反應卻常強烈到像是發現了狗。」(註13)莒拉克在如今看起來頗有爭議的作品《貝殼與僧侶》(La coquille et le clergyman,1927)或曼雷在《骰子城堡的神秘事件》(Les mystères du château de Dé,1929)中所使用的技法都會讓人誤以為這些創作者是否從未看過電影並且根本是電影的生手。薩都爾對前者頗為寬容,強調影片的問題根本是出在亞陶(Antonin Artaud)「天真地追求『詩意』和心理分析」的劇本(註14),後者光就曼雷自述拍攝經過就知道成品必然是混亂的(註15)。不過,這兩部片(尤其前者)已經滑向在一定程度上派生自達達主義的超現實主義路線,同樣地戲謔與反叛性,但逐漸重拾某種現實性(註16),而這種現實性終究要慢慢拋下莒拉克、愛普斯坦等人對於特效的仰賴,甚至對戲劇性張開雙臂。

於是我們隱約可以看到,超現實主義基本成為前衛電影的終點。那些被嘗試過的手法與這些手法所產生的效果,都匯集成經驗並載入電影技術的實用手冊中,因此我們很難說像布紐爾的《安達魯之犬》(Un chien andalou,1929)有多少原創性的電影手法在裡頭,但是他與合作者達利(Salvador Dalí)強調了影片的自動書寫性(註17),甚至可以說對於解讀這部片表現出無可奈何的態度(註18)。這部片的前衛性主要在於比前述諸創作者或作品更進一步活用元素的拼貼與並置所產生出來的衍生性含意。比如男子抹去自己的嘴之後,女子趕緊畫口紅,彷彿以此保住自己的嘴;而男子嘴部長出了毛,女子便趕緊檢查自己腋下,發現腋毛果真消失了!這樣一場元素與元素之間似有相關又全然無關的組合,到底又想說什麼?無怪乎這部片基本引出一段關於超現實主義金科玉律式的美麗比喻:雨傘與縫紉機在病床上相遇(註19)。

(《安達魯之犬》:嘴與毛的辯證)

事實上,就像布紐爾始料未及他的作品能獲得公眾的認可(所以才被超現實主義的同伴視作背叛:因為他肯定迎合了中產階級的趣味才獲得好評),前衛派也在有意無意之間,在默片與聲片交接的特殊時間點,結束了電影的青少年時期,這也就是說,隨著聲片到來,電影也長大成人了,在默片時代的各種探索也提供了電影進如成人世界的鋪墊。電影影像從尋求上鏡頭,來到電影書寫(cinématographie,註20),實際上也正好完成了這第一代人所面臨的挑戰:於放大的銀幕中要塞入什麼,才是電影的特殊性?

在另一個偉大的電影美學家巴拉茲(Béla Balázs)則在他的著作中,集中心力將不論是上鏡頭、印象主義還是完整電影所追求的精粹,放在「特寫」上。(註21)德勒茲也有所發揮,在「特寫即面孔、面孔即特寫」的基本教義上,進行更多的申論(註22)。雷傑也曾在1926年表示過:「我所強調的技巧,為的是孤立、突出對象物或一件對象物的片段,並在銀幕上將它的特寫鏡頭,以最大的可能比例呈現出來。」(註23)

要是按美學與形式的角度來說,超現實主義雖將前衛電影的某些最核心的倡議給徹底轉向了;但從積極意義上來看,承接住整個默片的影像美學,並且迎向聲片新的表現手法,那麼從丹麥被聘請到法國的德萊葉(Carl Theo. Dreyer)拍攝的《貞德受難記》(La passion de Jeanne d’Arc,1928)很有可能才是真正的終點:全片充斥著受審、被辱的貞德之面部大特寫,並且人物的嘴形多搭配事先寫好的對白字卡,將說話的時間給考慮進去,時間的持續性成為影片的直接材料之一。按導演說法,他在捕捉「五度空間」,心靈空間。還有另一個人,如薩都爾感嘆:「法國前衛派至少在科教片方面提供了尚‧潘勒維(Jean Painlevé)這樣一個突出的人物」(註24),潘勒維的各種水中生物片,在增加科普片魅力的前提下,他使用了一些應該是受到前衛派作品啟發的手法(比如說放大,這也是礙於拍攝對象的大小而必然要做到的事),拿來拍攝這些海洋生物,於是他的科研片也有將各種不同局部拍成的特寫,使得微相化後的水中生物有時看起來如此抽象。當然,這些影響大概也都是這些先驅者——他們經常試圖挑戰觀眾乃至社會——始料未及的吧。

註釋:

1. Georges Sadoul著,徐昭、胡承偉譯,《世界電影史》。北京:中國電影,1982,第303頁。

2. 關於德勒茲的所有論述,皆參考自《電影I:運動-影像》(Gilles Deleuze著,黃建宏譯。台北:遠流,2003)第三章「蒙太奇」。第89~109頁。

3. 黃翰荻編譯,《前衛電影》。台北:中華民國電影圖書館,1987,第231~233頁。

4. 同上,第81~82頁。

5. 同上,第56頁。

6. 同上,這段引用全來自第58頁。

7. Siegfried Kracauer著,邵牧君譯,《電影的本性》北京:中國電影,1981,第233~234頁。

8. 同上,第230頁。

9. Jacques Aumont著,車琳譯,《電影導演論電影》。上海:上海人民,2008,第115~117頁。原書中將photogénie翻譯成「鏡頭感」,將愛普斯坦翻譯成「愛浦斯坦」,在此引用時略作改動。

10. Henri Agel著,徐崇業譯,《電影美學概述》。北京:中國電影,1994,第6頁。這五點分別是:「1.運動的表現是由它的節奏產生的。2.節奏本身和運動的展開,形成了以銀幕劇作術為基礎的感覺要素和感情要素。3.電影作品必須拒絕一切來自外部的美學,探索自己獨特的美學。4.電影作品必須有它的『生命』。5.電影的動作不應只限於人,必須超越人而擴展到自然和夢幻的領域裡去。」原書中將「cinéma total」翻譯成「整體電影」,不過後來這個已然變了幾道的概念更常被翻譯成「完整電影」。

11. 不過根據曼雷自己的說法:「我以濡濕的方式處理了幾片照相乾板而獲得一種斑駁的或教堂玻璃的效果,透過這種效果,攝影會像素描或畫一樣」,《前衛電影》,第243頁。

12. 《前衛電影》,第75頁。

13. 同上,第82頁。

14. 《世界電影史》,第304頁。

15. 同註12,參考第245~249頁。

16. 參考《電影是什麼?》(André Bazin著,崔君衍譯。台北:遠流,1995),第21頁。

17. Luis Buñuel著,劉森堯譯,《我的最後一口氣》。桂林:廣西師範大學,2003,第81頁。

18. 在他將劇本授權給《電影評論》後遭到超現實主義小圈子的同儕排擠(《我的最後一口氣》,第85~87頁),布紐爾在最後刊登在《超現實主義革命》期刊的劇本前有一段聲明:「面對那些趨尚時髦的人們(即使這種時髦損害了他們的根深蒂固的信念),面對那個賣身求榮,缺乏真誠的報界,面對著那一群在這個只不過是絕望的、狂熱的殺人號召中,居然找出了『美』或『詩意』的群氓,我又拿他們怎麼辦呢?」(《世界電影》,1988年第3期,第160~161頁。)

19. 同註14。

20. 這個不容易找到相應中文翻譯的詞,因布烈松(Robert Bresson)的導演心得匯集成的小書《電影書寫札記》而得到傳播。不過,在歐蒙整理的脈絡中,這個詞正是從上鏡頭進一步發展出來的。見《電影導演論電影》,第116頁,在書中,歐蒙用的是「cinématographicité」,中譯者硬翻成「電影鏡頭感」。

21. 參考《可見之人》、《電影精神》等書,此二書的中譯本合併在一起(北京,中國電影,2000)。

22. 《電影I:運動-影像》第六章整章。

23. 同註12。

24. 《世界電影史》,第324頁。

***********

第三篇:俄國前衛電影速寫

假如能有所謂的蘇聯派蒙太奇,那絕非因為存在著一群彼此相近類似的作者,而是因為這些作者分享著共同的辯證構想,但也相反地因為透過這共同的辯證構想,每一個作者因為各自趨近某個依據不同靈感所加以重建的相異法則,而彼此分道揚鑣。(註1)

從狹義的「前衛電影」來說,把蘇聯這批著力於做蒙太奇研究——方式、技巧、技術與效果——的創作者放進「前衛」的陣容並非主流作法,然而要是像巴贊(André Bazin)所言,「不再指一個小小的明確的美學運動,而是指一切站在電影的美學前沿陣地,腳踏實地向前邁進的人」(註2),且不但要創新,還要有深遠影響。既然在巴贊那樣的語境都已經延擴「前衛派」的含意,我們也不需要固守著它狹義的表述。

事實上,蘇聯學派完全不會愧對「前衛」這樣的詞,當然,要是按照《電影理論與批評辭典》所提醒那樣,「含有戰鬥的潛義和爭論的內涵」(註3),蘇聯派作者大概比較像文章開頭引德勒茲(Gilles Deleuze)論述那樣,爭論似存在作者之間,而非觀眾或批評家在面對作品時的心態;當然,也不能說沒有例外,像杜甫仁科(Aleksandr Dovzhenko,又作Alexander Dovzhenko)的《土地》(Земля,1930)中,當巴西里的父親不顧家人反對,在沒有神父、牧師誦經的情況下,辦理了一場由村中青年們陪伴舉行的一場別開生面、充滿生命力的喪禮時,插入了一個裸女在家中痛苦掙扎的影像(且不只出現一次),在當年似乎引起不小的爭議,「這部影片究是偉大還或糟糕,終為影史一大公案」(註4)。畢竟,誠如德勒茲所言,「這些作者分享著共同的辯證構想」,正是因為他們服膺於共產主義思想,且作為學問有成的菁英們,他們也背負著教育群眾的使命,因此他們的作品自然力求以清晰的最大可能性,向觀眾傳遞「知識」。

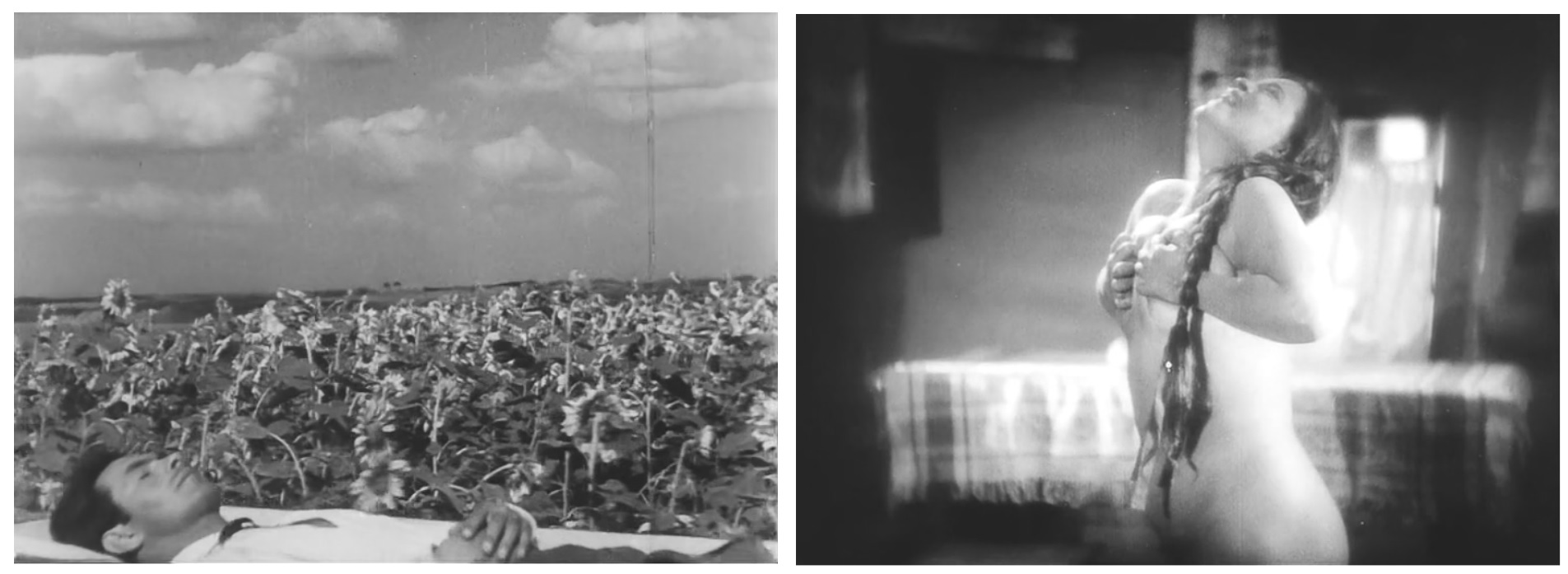

(《土地》:送葬與裸女)

這也是為何維托夫(Dziga Vertov)率先以「電影真理報」——名字取自官方傾向的《真理報》(Pravda),在《十月》(Октябрь,1928)中可以看到在1918年七月革命失敗時,一群布爾喬亞把《真理報》扔進河裡以示勝利的畫面——的名義,推出一個具備「感知、一瞥」的「電影眼」(kinoglaz),攝影機之眼,以此概念來回應如下問題:「現實中是否包含真實?電影如何攝取並傳遞真實?」(註5)按他所列的「電影眼」公式:「電影眼=kino-see(我透過攝影機觀看)+kino-write(我用攝影機在膠卷上紀錄)+kino-organize(我剪接)」(註6),這個公式所持立場已經與後來所謂紀錄片——這個概念在當時還不存在,但卻深深受到維托夫等人的影響,儘管其實紀錄片與「電影眼」程序並無本質上的不同——不同,但維托夫捕捉與傳遞真理的依據就在於攝影機的機械性,他於是以類似詩的方式比喻他的攝影機:

我是電影眼,我是一只機械眼睛。

我,一部機器,可以向你顯示只有我才能看見的世界。

……

解去每秒十六到十七格的束縛,除去時空的種種限制,我可以拿宇宙中任何兩個或幾個點來做比較、對照,不管我在哪兒捕捉到它們。

……

電影眼——蒙太奇化的「我見」!

……

從今天開始,電影中不再需要心理劇或偵探劇。(註7)

不過在他的創見中,最具哲學性的,無疑是他從音樂借來的概念,「區間」(intervalle,在音樂中用來測量兩個音符之間音高的距離,稱為「音程」,註8),再回到德勒茲對維托夫的歸納,這個電影眼所具備的「感知」(perception,或譯「知覺」)能力,是「在物質之上」、「展延一個行動才要開始反應旋即到來那個點」、「填滿介於遍及世界及測量它區間的零件」的感知(註9),歐蒙(Jacques Aumont)進一步解釋這個區間:「這個術語在維托夫那裡指一部影片兩個片段之間的部分,從純技術角度來看,它出現在銜接處。……『區間』具有區別性,不僅區分兩個連接鏡頭,感覺和思維上的跳躍,它本身的存在也是重要的,形式上的斷章也是必要的。」(註10)

事實上,縱覽蘇聯派最重要的四位大家,除了上述的杜甫仁科、維托夫之外,當然還有艾森斯坦(Sergei M. Eisenstein)與普多夫金(Vsevolod Pudovkin)無疑都有各自的「區間」思維,且幾乎是無法複製的。而當德勒茲認同了希維特(Jacques Rivette)等人將德萊葉(Carl Dreyer)在《葛楚》(Gertrud,1964)中一兩處戲與戲銜接處出現的斷裂稱為「錯接」(faux raccords)(註11),要是按這種說法,錯接幾乎要成為蘇聯學派作品中的基本特徵。由此也可看出,相對於追求戲劇性的主流電影來說,蘇聯派確合適放在前衛的類別中;儘管作為群眾電影,他們無疑也在追求更多的觀眾,成為主流。

總之,歐蒙對區間的補充也為我們打開了通向蘇聯派創作的破口:鏡頭與鏡頭之間,那密合的,觀眾不可能看到的無法用時空來形容的區域。同時也仍回到電影創作最為根本的思維:從一個影像到另一個影像。不過,或許也就是太重視比鄰兩個鏡頭之間的組合,於是人們總錯誤地把他們跟後來所謂的「場面調度」派進行區隔,殊不知在廣義的蒙太奇與場面調度之間模糊的界線,早就被艾森斯坦給解釋清楚了,在一篇禮讚普羅高菲夫(Sergei Prokofiev,又作普羅科菲耶夫)的文章中,談到:「……為某一個場面拍攝的各個鏡頭的『排列』決不是偶然的,而一個場面中的每一個鏡頭其實本身也決不是偶然的。如果這是真正的『蒙太奇』鏡頭,那麼早在拍攝時,這個鏡頭就已經包含著這樣一些因素,這些因素不僅表明鏡頭的內容,同時還包含著未來結構的特徵,而這種結構能以完善的結構形式最充分地表現出內容來。」(註12)簡單來說,艾森斯坦當然不會用場面調度這個當時還沒被引入電影論述的詞來表達他的概念,然而「鏡頭調度」本身已經考慮連接以及這個鏡頭在結構上的作用,比如像在《聖彼得堡末日》(Конец Санкт-Петербурга,1927)為批判布爾喬亞,在一場在劇院看表演的戲(影片標示為1920年),普多夫金插入前線猛烈砲火的畫面,但實際上,這些畫面卻已經出現在影片稍前面一戰前線的段落中出現過了。被位移的影像素材被抽象化,成為意表(signification,註13)的元素,元素本身發生了「質變」(不再是一戰的前線,而是在超越其自然客體之後,成為符徵客體,註14),這也正是艾森斯坦所強調的一個效果,「新質的突然湧現」(註15)。就這點來看,他們之間也沒有他們以為的那麼大差異。

(《聖彼得堡末日》,劇院與插入的三個戰場鏡頭)

他們之間真正的差異,也像德勒茲所歸納:普多夫金訴諸於精緻的劇作,以及一個具體的主人翁,透過他(她)「意識進程與意識掌握的質的飛躍」(註16);而在杜甫仁科那裡,縱然多也有具體人物串聯全片,但一方面,這個人物有時候是匿名,就像《兵工廠》(Арсенал,1929)中,主人翁每每被問到姓名,他始終堅持回答「一名烏克蘭工人」,而他在片中多數時候也只有在需要採取關鍵時刻才出場,難以看到他心理活動,當然也無法掌握他意識進程與質變;艾森斯坦則在他默片作品幾乎缺乏了固定人物,唯獨《舊與新》(Старое и новое,1929)例外,但這部拍拍停停——中途岔開跑去拍了《十月》——的作品是否有受到同儕影響而進行修正,不得而知,此外他的作品幾乎都有刻意削弱個體性的傾向。至於維托夫,既然他拒絕戲劇製作——影片素材全都實地取材——也就沒有所謂情節、人物,人與物的位階從而也沒有高低之分,「到達每一分子都得以自由馳騁的氣態」(註17)。

不過,儘管是維托夫有明確的意向,讓人與物達到一種平等,但整個蘇聯學派或許都在尋找這種平等,或試圖強化這種平等。簡單來說,如果我們硬要總結這個學派的真正美學乃至哲學內涵,他們分享辯證思想的目的,終是為了處理人與「非人」之間的關係,德勒茲總結為:「唯有自然被併入人文的總和中才得以達成辯證理念,所以艾森斯坦賦予大自然的名字是觸情化的『並非冷漠的大自然』」(註18)。就這點來說,似乎與德國、法國前衛電影的目標殊途同歸。不過我們也知道,出發點還是有點不同,蘇聯派從唯物出發,不過,會不會落入他們擔心的唯心就見仁見智了。但我們會發現,他們開發蒙太奇手法與效果,在一定程度上來說,也是在創作上有實用性。

(《兵工廠》,手風琴的出場與退場)

比如杜甫仁科在《兵工廠》也呈現過一場列車意外,但是,與岡斯(Abel Gance)磨了三年創造出加速(印象化)蒙太奇的結果不同,在成本考量(包括資金與時間)下,杜甫仁科沒有(可能也無法)讓列車真的出軌,於是在這輛注定要失速的列車(因為列車長被趕下車了)上路時,就安排了一位拉手風琴的(復員)士兵,他的手風琴為這段剛開始還沒有危險性的旅程添加了一抹悠閒的味道,我們甚至錯覺好像聽倒了音樂。而即使車速變快,畫面時間越來越短(這裡都還跟岡斯手法差不多),手風琴依舊保證了整個氣氛的歡快,杜甫仁科絲毫無意跟觀眾玩懸念、提心吊膽的遊戲。但,慢慢地,士兵們有點擔憂了,不過多數仍不以為意,直到有個人發難說,「車停不下來,因為沒有人會駕駛列車」,於是列車真的發生意外了,但意外的瞬間我們沒有看到撞車的畫面,而是滾落的手風琴,墜地後的手風琴甚至還自己闔了起來。那位不願透露姓名的男主角(也是他趕走列車長,罔顧列車長說前方施工鐵路中斷仍要列車上路)毫髮未傷,站起來說了一句「我要學開火車」。男主角並非超人,但他確實也是杜甫仁科典型的超人形象。然而,重要的是,對於失速列車毫無察覺這樣的設計,確實深入到這些戰場歸來的士兵之心境,隔了一甲子之後,我們也能在《現代啟示錄》(Apocalypse Now,1979)或其他跟戰爭有關的電影看到這種神情。

這也正說明了杜甫仁科溫吞的詩人性格。他極有可能看過了岡斯的《車輪》(La roue,1923),要是按維托夫自述,他在看了克萊爾(René Clair)的《沉睡巴黎》(Paris qui dort,1925)開始思考關於「區間」的問題(註19),因此這些法國前衛電影很可能是有輸入蘇聯的。不過,即使沒有(畢竟杜甫仁科主要在烏克蘭活動),依舊不妨礙我們理解他的如此作法,自然可以避開撞車場面所耗費的成本。那個手風琴並不像艾森斯坦在《戰艦波將金》(Броненосец Потёмкин,1925)中「移位」的軍官眼鏡——戴在跋扈軍醫臉上的眼鏡先在前面的段落中不斷被強調(透過構圖),隨後,當戰艦上的士兵開始起義,終將軍醫推入海裡,他墜海的行動不是直接被拍出來,是以士兵舉起他,而他的眼鏡掉下、懸掛在船桅上,「提喻」了軍官落海(註20)。手風琴製造出的先是氛圍,後是轉喻,手風琴沒有被賦予更多的含意。這兩個例子分別說明了一個道具(物)如何在結構中發揮兩種不同效果,眼鏡是一段時間中,因被添加了戲劇性成分,使得它被觀眾經過消化了戲劇性綿延之後,思考、聯想到一起的;手風琴則在很短的時間中以不斷的重複加深印象後,它也就成為必然要有更多戲的道具,在某種程度上算是雷傑(Fernand Léger)的上樓婦人那裡再昇華的手法。

不過即使普多夫金沒有讓道具背負戲劇性功能,但是由於他影片在敘事上始終存在一種超現實、魔幻寫實成分——比如影片開始不久,斷臂老莊稼漢拉著馬,將不滿的情緒發洩在馬上,打了牠幾下,這時,有一個字卡插了進來,「想念你的手臂了嗎?伊凡」,這句似是馬說出來的話——以致於觀眾對於杜甫仁科要在影片中加入哪些奇幻元素,只有一種心理準備但無法預期。這也是為何薩都爾(Georges Sadoul)會說「他的影片如果沒有這種字幕解說,就很難使人看懂,結果必然使影片喪失其一部分價值」(註21),因此我們才會說他更像是詩人。

但誨澀也不是杜甫仁科的專利。雖說基於「教育」的目的,創作者們一直強調透明性、清晰度,但是像普多夫金在《聖彼得堡末日》近末段,沙皇的軍官來調度士兵,而兩位來倡導革命的工人,在面對一排聽從軍官指令列隊舉槍的士兵,工人尚且不知士兵是否願意投誠,這時,插入了三個工廠煙囪氣笛的鏡頭,然後,一聲「開槍」(字卡呈現)令下,士兵卻向沙皇軍官開槍了。於是剛剛那三個噴氣的煙囪似乎象徵了人們(士兵)內心的覺醒——實際上這場「槍決」戲是與時間不明確的工廠情景(在那裡,股東在工人的起義下,準備從宛如戰爭現場的工廠逃離時,帶頭的工人阻擋他去路)相平行穿插的。這絲毫不會比《戰艦波將金》在「奧德賽」石階段落中,戰艦朝沙皇軍隊總部開砲時,先插入三尊天使雕像,砲打爛了大門時再接三尊石獅子(躺-坐-站)的畫面還要來得清晰多少。同樣地,如前所述,《土地》的反傳統送葬行列插入的鏡頭,插入巴西里保守的祖母悲慟的神情、即將臨盤的母親痛苦分娩,以及不願主持喪禮的神父在空蕩屋子裡的咒罵,這些都還算可以理解,這些畫面除了成為送葬行列的衝突性元素(但分娩可能是和聲而非對立)之外,也增加了運動的分切節奏;但是那位不知從哪裡來的裸女,在意義上就很難理解,我們當然也可以解釋為迎接新思想需要如此剝去所有既有的禮教、知識、框架的束縛,但這種存在太多可能性的聯想,基本就像是說了等於沒說。然而,杜甫仁科這部片依舊要傳達新農村政策對農民的好處這樣的政宣內容。

無怪乎連被公認很實驗性且對超現實主義一直感興趣的雷奈(Alain Resnais)會說出「艾森斯坦更加接近『雨傘與縫紉機在病床上相遇』」(註22)這樣的話。

事實上按現在對於敘事的要求,即使是普多夫金都達不到我們對「流暢」敘事的標準,儘管就算在《亞洲風暴》(Потомок Чингиз-хана,1928)中,那張讓男主角被誤認是「成吉思汗後代」——本片的另一個片名——的族譜也算是清楚交代出來,前後呼應,至於真正的成吉思汗後代會不會是那位落下族譜的假喇嘛,也已經無從得知;然而,男主角後來的發狂有點不容易理解,他之前被搶走的銀狐皮跟後來掛在一位貴婦人脖子上的狐皮或許還是可以說得通;但最後男主角率領他那被贈與的兩千騎兵追趕沙皇軍隊時,突然颳來的大風,吹倒了沙皇軍隊,就顯得有點過火了——雖說我們還是完全能理解它的隱喻;這是不合一般劇作原則的。

可見追求真實性完全不是蘇聯派最關心的,這也是為何維托夫在其中一則「電影真理報」中宣傳合作社時,先拍攝人們跟平常一樣去市場跟肉販買肉,這時,字卡向觀眾提問,並重點是建議他們應該到合作社買肉,於是在一張「不要向私人買,要向合作社買」的宣傳廣告之後,影片開始倒放,僅為了向觀眾「證明」說合作社的肉都是直接從屠宰場送來,所以要觀眾看看20分鐘前還是活生生的牛。

終究我們也得覺悟,處理人與非人的過程中,人也可能因為被召喚的潛質而非人化;相反,物也可以被賦予了一定活力而人化。但是,人的非人化倒不是要讓人異化,只是讓我們更清楚看到人(局部帶來)的組成元素所帶、有飛躍潛力的質。米特里(Jean Mitry)也指出:「使人觸情的是一個概念,而不是某個具體的事實。」(註23)當我們考慮到最早的庫雷雪夫(Lev Kuleshov)實驗的本質,也是如此。唯我們需要考慮的一點是沒有表情的演員接上不同的影像——一盤湯、趴在地上的男屍、躺在沙發上擺出一個色情和挑逗姿態的半裸女子(註24)——之後在觀眾那裡產生了不同的印象這種效果,實驗本身有讓人持保留態度的地方在於一方面實驗者有可能誇大了實驗效果,二方面也要看受試者的觀影經驗乃至生活經驗(比如,幼童很可能無法從半裸女那組實驗看到演員表演出了性慾),三方面是這種過於單純的元素就算激發了特定(觀眾自己的)情感表現,但是要考慮到放在影片中,有那麼多元素,甚至可以說過多的元素有可能使觀眾資訊超載(這還不說審美疲勞的問題)的情況下,要提供什麼訊息?怎麼提供?也就成為大課題。因此我們才會看到庫雷雪夫將這個實驗成果實踐在劇情片上,如《西方先生在布爾什維克的奇遇》(Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков,1924)他的實驗方式就要是完全相反:同一個人物用不同表情看向同樣的東西,被看的對象因為他的表情而帶來不同的效果(通常是喜劇效果),這當然也是考慮到情節與其他段落訊息的前提,但如此就又像尋常的商業片(尤其是喜劇片)的通常作法了;又如《以法律之名》(По закону,1926)中一場淘金隊員內訌到你死我活的戲中,鏡頭不斷拉回沸騰的水壺,似是以它為引力中心,不斷拉回這裡像是以水壺來強化纏鬥的熱切,於是這也屬於「物之看」而非「人之看」了。

這也是為何艾森斯坦建議了一種更有效的蒙太奇具體操作方式:黃金分割的螺旋式分鏡。因為不只是對相連的兩個鏡頭進行思考,就算是對於一個被攝對象該如何掌握它的各面向,也是重要的:「艾森斯坦認為,影片主要不是再現,而是被分節的表述。而且,他對蒙太奇的思考恰恰就在於確定這種『分節』」(註25)。他的這種創作方法論,令人驚訝的是,往往是透過分析得來的,所以他強調:「(過去)只著重地強調了並列的可能性,而對如何分析那些被並列在一起的素材這方面不夠注意。」(註26)就這點來說,在有必要時,所有素材有可能質變或說回歸到其組成成分的各種零件。

於是他曾把鐘拆解,在文字描述時,僅從鐘的外觀一點一點寫起,比如:「拿一塊不大不小的白色平面圓板,把圓面分成六十等分。在每五格的地方依次寫是一~十二的數字。圓板中央釘上兩根可以隨意轉動的金屬桿……」(註27)在這裡,他不乾脆明說「鐘」,而是從鐘的構成材料一點一點說起,然後再從小說《安娜卡列妮娜》舉了一段說明(卡列妮娜告訴沃倫斯基她懷孕了):「當沃倫斯基在卡列寧的走廊上看錶時,他非常激動,非常恍惚,以致他雖然看著錶面和長短針,卻不知道是什麼時間。」他分析到「對他來說錶沒有引起時間的形象(image),他只看見錶面和針所形成的幾何表現。」(註28)

(《十月》的螺旋)

因此所謂的螺旋——艾森斯坦希望透過這種方式尋找到影像之間的有機性,就像他那等身的著作中不乏類似的寫作方式,這種書寫手法早在《莊子》〈逍遙遊〉就這麼做過,甚至比艾森斯坦所能想像的還要完美)——就是(從隱喻的面向來說)以黃金比例切割對攝對象,並且分切時可以不同角度呈現,然後再切進去(也再換角度),這樣細切進去。這可以《十月》一段橋樑升起(以隔絕起義份子影響到布爾喬亞們),一個女屍鏡頭來看:先是遠景,拍到她就躺在橋的中間開口處,稍近,從另一角度拍她,再近,再換一角度拍,更近,又再換角度。如果這樣的力道都還嫌不夠,那麼就再加入別的元素(比如馬車的死馬從橋的斷口懸掛再墜入海裡),一起加入這個有機動力的螺旋序列中。如此方式逐步切近,似把靜態重新賦予了動態,難怪有人會把艾森斯坦跟未來主義並排在一起。

說到底,算是頗早開始但延續時間較長的蘇聯蒙太奇無疑收攏了各前衛派的特色:線條與對比、競速及其動力、美式平行蒙太奇的煽情。按說,持續到有聲電影時代,艾森斯坦依舊以「垂直蒙太奇」之名繼續實驗新的創作方式與成效。按說應該有機會拉長他們的影響力。不過,正如史坦(Robert Stam)所言:在官方史達林政權眼中,蒙太奇理論家之間可能的差異是微不足道的,事實上,所有蒙太奇理論在1935年都陷入了政治的困境,當『社會主義現實主義』被當成蘇聯共產黨的官方美學時,這些蒙太奇理論家就因為他們的寫實主義、形式主義及菁英主義而遭到攻擊。」(註29)

真可說是成也政治,敗也政治。

註釋:

1. Gilles Deleuze著,黃建宏譯,《電影I:運動-影像》。台北:遠流,2003,第84~85頁。引用時略修譯文。

2. André Bazin著,胡濱譯,〈為先鋒派一辯〉,收錄於王志敏、陳曉云主編,《理論與批評:電影觀念的演變》。北京:中國電影出版社,2006。

3. Jacques Aumont、Michel Marie著,崔君衍、胡玉龍譯,《電影理論與批評辭典》。上海:上海人民,2010,第28頁。

4. 閻嘯平著,《追憶在巴黎看電影的點點滴滴》台北:伴三工作室,2011,第210頁。

5. Jacques Aumont著,車琳譯,《電影導演論電影》。上海:上海人民,2008,第20頁。

6. 黃翰荻編譯,《前衛電影》。台北:中華民國電影圖書館,1987,第115頁。

7. 同上,第139~142頁。

8. 同3,第127頁。

9. Gilles Deleuze著,Cinéma I: L’image-mouvement。Paris:Le édition de Minuit,1983,第60頁。

10. 同5。

11. 同1,第67頁。

12. 何太宰編,《現代藝術札記2:演藝大師卷》。北京:人民文學,2001,第6~7頁。

13. 這個詞至今仍未有通用譯法,在一些地方被譯為「表意」,有時則譯為「意表」,雖說意思相通,不過著眼於表意、意表排列方式不同,其實大可視使用時機進行靈活調整,比如意表重視先有意念再表現出來,屬於創作者一端;表意則相反似有表現再去找到它的含意,更傾向於接收者,即觀眾這一端的立場。即使是從一個法文進行的轉譯,但表現出曖昧性與多變性,這也是中文的優勢。

14. 見Mikel Dufrenne著,韓樹站譯,《審美經驗現象學》。北京:文化藝術,1996,第149~157頁。

15. 同1,第81頁,引用略修譯文。

16. 同1,第85頁,引用略修譯文。

17. 同1,第158頁。

18. 同1,第86頁,引用略修譯文。「並非冷漠的大自然」也是艾森斯坦一本著名文集的標題。

19. Dominigue Noguez編,Cinéma: Théorie, Lecture。Paris:Klincksieck,1978,第305頁。

20. 詳見Jean Mitry著,崔君衍譯,《電影美學與心理學》(南京:江蘇文藝,2012)的分析。第66頁。

21. Georges Sadoul著,徐昭、胡承偉譯,《世界電影史》。北京:中國電影,1982,第260頁。

22. Andrew Sarris編,Interviews with Film Directors。New York:Avon,1969,第441頁。

23. Jean Mitry著,方爾平譯,《電影符號學質疑》。長春:吉林,2012,第119頁。

24.《電影美學與心理學》,第138頁。

25. Jacques Aumont、Michel Marie、Alain Bergala、Marc Vernet著,崔君衍譯,《現代電影美學(第三版)》。北京:中國電影,2016,第65頁。

26. Sergei M. Eisenstein著,齊宇譯,《電影藝術四講》。北京:時代,1953,第18頁。

27. 同上,第20~21頁,引文略修譯文。

28. 同上,第21頁。

29. Robert Stam著,陳儒修、郭幼龍譯,《電影理論解讀》。台北:遠流,2002,第72頁。

***************

第四篇:《瘋狂的一頁》的新感覺

《瘋狂的一頁》賣不賣座?

就《日美歐比較電影史》的研究看來,歐洲前衛電影在日本的傳播不算晚,約略集中在1923到1928年間(參考《日美歐比較電影史》第八到十一章,山本喜久男著,郭二民譯)。比較明顯受到影響的導演有牛原虛彥與伊藤大輔,基於此兩人作品皆已難覓,加上按這些史書的記載可以想見,在仍以劇情為前提的這些作品,大概也只能在「局部」做一些實驗。所幸,尚有一位且可能也是更為重要的創作者,衣笠貞之助,他唯二的「前衛」作品(To the Distant Observer,Noel Burch,126頁的註釋3),《瘋狂的一頁》(狂った一頁,1926)與《十字路》(1928)至今仍廣為流通,也因此若真能發揮影響力,也就能持續發揮影響力。本文將淺析《瘋狂的一頁》,它的形式與相關脈絡。

對於《瘋狂的一頁》當時的反應眾說紛紜,安德森(Joseph L. Anderson)與里奇(Donald Richie)的《日本電影:藝術與工業》中提到的情況是:

由於其獨特的表現手法,《瘋狂的一頁》只在專門放映外國電影的影院放映,不過出乎所有人意料的是,它立刻獲得了很大成功。在新宿的武藏野館,它在一週內獲得超過1000元的票房,如果考慮到那個時候電影票價已經降到相當於五分或更低這樣一個事實,那麼這個收入就顯得更加可觀了。這筆錢對於瀕臨破產的衣笠來說不啻於及時雨,此前他不得不自己帶著影片拷貝從京都到東京,以防它被債主們搶走。(出自《日本電影:藝術與工業》,Joseph L. Anderson、Donald Richie著,張江南、王星譯,41頁)

不過,一如伯區(Noel Burch)指出的疑惑:

衣笠不記得看過1920年代初在日本少量上映之歐洲早前的影片〔如《卡里加利博士的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari,1920)、《鐵路白薔薇》(La roue,1923),註1〕,然而日本權威覺得他肯定看過且受到它們影響。另一方面,衣笠在1929年去到歐洲時決定不帶《瘋狂的一頁》而是《十字路》,一部很明顯更學院式「西方風格」的影片,很可能顯示他確實沒有意識到他的傑作會如此受到能接受且崇拜《卡里加利》、《鐵路白薔薇》和《戰艦波將金》(Броненосец Потёмкин,1925)(這些片都走得比《十字路》「更遠」)的評論家與菁英觀眾的讚賞。……(To the Distant Observer,126頁的註釋4)

實際上更可能的情況大概如岩崎昶所述:

當時只有少數的批評家對《瘋狂的一頁》的先驅意義給予較高的評價。賣座的失敗自然是意料中事了。不要說一般的電影院,就連東京新宿的專門放映外國影片的武藏野電影院,也是對經理做了很多工作之後——並且還有德川夢聲著名的解說——才得以上映的。(《日本電影史》,岩崎昶著,鍾理譯,78~79頁)

事實上,上述說法都有可以參考之處,不過岩崎昶的描述或許更接近現實情況,且也才更能讓人理解:

衣笠為了償還因拍攝《瘋狂的一頁》所負的債務,繼續替松竹攝製歷史題材影片,計有《娃娃的劍術》、《大薊》、《牛郎織女星》(皆1927年)等等,這些影片……賣座極好……(《日本電影史》,79頁,註2)

由於衣笠在1945年以前的作品多因當年片場的火災而付之一炬(To the Distant Observer,126頁的註釋3),因此後人大概會以為他一拍完《瘋狂的一頁》之後緊接著就拍攝《十字路》,並誤會應該是前者賣座或其他動力使得他催生了後者;但後者卻遠比前者「保守」,如果想到他確有持續實驗的意向,又考慮到市場的接受到,因此「修正」了《十字路》的前衛成分,這就合情合理了;甚至他最終選擇帶著《十字路》去歐洲也可能出於同樣的考量。也許衣笠說他沒看過多少這個時期的歐洲電影是實情,再從他明確說過受到的影響是穆瑙(F.W. Murnau)的《最卑賤的人》(Der letzte Mann,1924,《日美歐比較電影史》,145頁,註3)——希區考克(Alfred Hitchcock)曾稱它是唯一一部不用字卡的影片(Hitchcock/Truffaut,François Truffaut,31頁)——的情況看來,一切都明瞭了:《最卑賤的人》儘管也是表現主義的重要作品(同時也是穆瑙最好的作品之一),但它也已經相對削弱了形式主義導向,對情節、表演與情感有更多著墨,而除了一張道具性字卡(主角因年邁而被旅館從門衛貶為廁所服務員)之外,確實沒有任何一張字卡;以及,這部片也是當時德國室內劇作品的里程碑。

沒有字卡……與情節?

於是,「可能受到《鐵路白薔薇》、《卡里加利博士的小屋》影響」、「理想電影是《最卑賤的人》」、「太前衛而賣座差」大致上足以陳述《瘋狂的一頁》的基本樣貌:沒有任何一張字卡的影片主要以一座療養院為舞台,因此影片中有許多看起來像是失常者眼中的世界。

雖然考慮到上映時應該要有辯士從旁解說,這將彌補沒有字卡帶來的理解分歧;但恰恰無字卡又成為影片重要特徵,「誤解」於是(在無法伴有說明的情況下)成為前提。因此是否進行情節的簡述令人糾結。

總之,我們大概可以從這部(現存流通的)71分鐘的影片找出幾個可辨識的人物與「情節」:主角看起來是這座療養院的清潔工,可能出於照料方便才在此工作,因為他的妻子就在療養院中接受治療(且看起來並無好轉);主角另外有一位看起來像是待嫁或即將出嫁的女兒(以及主角可能有一位年幼的孩子);療養院中另有一位女病患是個舞者,她不時就在病房(看起來更像牢房)中起舞,有時引起主角、醫護人員或其他病友圍觀;至於主要「行動」有主角似乎偷來鑰匙要帶妻子離開,卻又在見到女兒及未婚夫(?)時,向妻子施暴,推測「帶離妻子」與「女兒新婚」之間有些關聯性。

即使這個「妻-女」行動是影片中最清楚的一個,它幾乎是到影片的正中間才出現。可見,為了建構出影片的人物、行為、世界與邏輯,幾乎用掉半部片的時間,可見取消字卡(不論是說明性的或寫有台詞的字卡)是要付出沉重的代價,尤其對於一部似乎還想講述故事的實驗電影來說。

新感覺派的感覺……

但大費周章做影片世界的鋪陳有其藝術脈絡。與衣笠合作的編劇,是當時剛嶄露頭角的川端康成。作為「新感覺派」的核心人物,川端也許將他的美學追求帶到了影片中。要是按一句定義新感覺派,也許可能是「自他一如、主客一如、萬物一如的一元世界」(《川端康成十卷集(一)「雪國、名人」》,川端康成著,高慧勤編,17頁),白話一點說是:「他們(新感覺派作家)對氣氛、情調、情緒具有強烈的感受能力,以暗示和象徵手法,通過描寫瞬間感覺,彷彿從一個洞口來窺探人生的奧義。其感覺之新穎,表現之靈動,使鑑賞者感到一種驚喜與愉悅。」(《川端康成十卷集(一)「雪國、名人」》,13頁)

舉例來說,《伊豆的舞女》(1927)的開場:

山路變得彎彎曲曲,快到天城嶺了。這時,驟雨白亮亮地籠罩著茂密的杉林,從山麓向我迅猛地橫掃過來。

那年我二十歲,頭戴高等學校的制帽,身穿藏青碎白花紋上衣和裙褲,肩挎一個學生書包。我獨自到伊豆旅行,已是第四天了。在修善寺溫泉歇了一宿,在湯島溫泉住了兩夜,然後登著高齒木屐爬上了天城山。重疊的山巒,原始的森林,深邃的幽谷,一派秋色,實在讓人目不暇接。可是,我的心房卻在猛烈跳動。因為一個希望在催促我趕路。這時候,大粒的雨點開始敲打著我。我跑步登上曲折而陡峭的山坡,好不容易爬到了天城嶺北口的一家茶館,吁了一口氣,呆若木雞地站在茶館門前,我完全如願以償。巡迴藝人一行正在那裡小憩。(《伊豆的舞女》,川端康成著,葉渭渠譯,57頁)

可以注意到第一段帶出路途的困難(「彎彎曲曲」、「驟雨……橫掃」),為之後的情節做了一次主觀的氛圍鋪陳:客觀的路況與天候被賦予了主觀性意志。但在困難背後藏著可能的「報酬」,因此用的是「白亮亮」與密林對比,彷彿深幽遮擋了某種希望。

隨後的一段像是某種「閃回中的閃回」:因為是「那年」,所以第一段看似「現在式」已是過去,但第二段無疑從再過往一些(包含這第四天的持續性過去),來到他遭遇到的這場驟雨,所以屬於閃回中的閃回。並且山巒、森林、幽谷的秋色補充說明了第一段的「茂密杉林」,而「猛烈跳動」的心房讓「橫掃」的形容得以具象化。這裡為了他與舞女的邂逅鋪陳好舞台與氣氛;或反過來,因為是追憶——姑且不論與作者之間的耦合程度,就說作為主人翁的自述來說——後續發生的事情反過來給客觀的環境與經歷渲染上新的色彩。

同樣手法也出現在《雪國》(1934~1947),更為簡潔:

穿過縣境上長長的隧道,便是雪國。夜空下,大地赫然一片瑩白。火車在信號所前停了下來。(《川端康成十卷集(一)「雪國、名人」》,47頁)

這裡帶出的感官(主要是視覺)知覺,是透過對比:從隧道(可以想見的黑暗)出來,一片「赫然」的瑩白。儘管「信號所」沒有更多說明,但完全可以想像,在全白——而這白,還是在夜空下,被知覺的主體誇大化,除了視覺的落差外,也已暗藏他來雪國的心理活動:這是他第二次來,準備與藝伎駒子再次相會的旅程——的畫面中,極有可能是紅色的警示燈被凸顯出來,白中紅已被許多影片證明能帶來極強的印象,舉凡像雷奈(Alain Resnais)的《史塔汶斯基》(Stavinsky…,1974)滲到白禮服上的血滴、庫斯杜力卡(Emir Kusturica)的《生命是個奇蹟》(Живот је чудо,2004)或張藝謀同年的《十面埋伏》讓血在慘白的雪地上格外駭人。這種關於血的預感在小說最後少女的死得到了印證。

再有,《山之聲》(1949)同樣維持了這種創作理念,比如主人翁信吾第一次聽到山之音的段落:

信吾抓住套窗,朝櫻樹望去。不知道知了是不是停在樹上。月夜令人感到深邃,其深度橫向擴展,直到遙遠處。

還不到八月十日,蟲兒卻已在鳴叫了。

夜露從樹葉滴落到樹葉上的聲音傳來。

於是,信吾忽然間聽到了山之聲。

沒有風。接近滿月的月亮皎潔明亮,潮濕的夜間空氣使樹木覆蓋的小山的輪廓變得模糊了,然而,它沒有被風撼動。

信吾所在的走廊下的鳳尾草的葉子也沒有動。

在鐮倉所謂的低窪地深處,有時夜間可以聽到海浪聲,因此信吾懷疑這是海的聲音,然而,到底還是山之聲。

像是遠處的風聲,又可稱為地鳴,深沉有力。這聲音好像傳到了腦海中,莫不是耳鳴吧,信吾搖了搖頭。

聲音停止了。

聲音消失後,信吾才感到恐懼,他身子發冷,心想,難道這是在預告自己的死期?(《川端康成十卷集(二)「千鶴、山之聲」》,川端康成著,高慧勤編,182~183頁)

這一場重要的「戲」,就在主體與客體之間,在主體的外部與內心,在客體的「遠景」與「特寫」之間進進出出,反覆盤旋。看向櫻樹的目光帶有自主性思緒,思考起「知了是否停在樹上」的哲學問題,但反射回到主體的,卻是對月夜的沉思;但更重要的顯然是對聽覺感官的放大,或說,「特寫」的對象是聲音,一如賈克‧大地(Jacques Tati)或傑瑞‧路易斯(Jerry Lewis)的電影作品——蟬鳴掩不住露水滴在葉子上的聲音。聲音也在特寫(露水)與超大遠景(海浪)之間迅速變焦(zoom)——或,因為前者是傾聽後者是追憶,兩者也可能是疊印(在電影慣性中表達為同時或同義疊加的效果)的呈現;並且聲音既在內(「聲音好像傳到了腦海中」)又在外(「到底是山之聲……地鳴」)。物質的穿透與流動,一如這段開始時的具象行動(「抓住套窗」)最後以抽象感覺(「感到恐懼……預告自己死期」)作為呼應:擋雨的套窗終究無法阻隔雨帶來的感性回應,更無法切斷雨帶來的涼意,符號因外化質變為內化才得以完善。

儘管新感覺派追求的這些藝術手法,此前也讓人不陌生,就不說極端例子如普魯斯特(Marcel Proust)了,再早的福婁拜(Gustav Flaubert)也好(「一個留著長髮的小伙子,看上去有十八歲左右,腋下有本畫冊,靜靜地站在舵旁,動也不動一下。他穿過那薄霧,注視著那一棟棟不熟悉的鐘樓和大廈。而後,他又朝聖路易島、巴黎老城和聖母院看了一遍。不久,巴黎在視野中消逝了;他長長地嘆了口氣。」,出自《情感教育》,Gustav Flaubert著,魏小芳譯,1頁),還是里爾克(Rainer Maria Rilke)亦然(「突然,就在耳邊,響起了一個孩子受驚的、抗拒的叫喊,一聲又一聲。緊接著是輕輕的被捂住的哭聲。當我還在努力尋找聲音來源的時候,微弱而克制的叫喊聲又抖動起來,我聽到問詢聲、壓低了的命令聲,接著一台冷漠的機器隆隆地響起,任何事情都與它無關。現在我想起那半面牆,我明白了,一切都是從門後傳出來的,有人在那工作。果然,那個繫著髒圍裙的護工時不時地出來招手。我根本沒想到那會是在叫我。是我嗎?不。那有兩個男人推著一架輪椅,把那一大團東西抬了進去,現在我看到,那是一個癱瘓了的老人,他還有另一面較小的、被生活用壞了的側臉,上面睜著一隻混濁悲傷的眼睛。他們把他推進去,我身旁騰出一大片地方。我坐著想,他們要怎樣處理那個痴呆的少女?她是否也會叫喊?門後的機器像在工廠裡一樣愜意地隆隆響著,沒有什麼不安的。」,出自《布里格手記》,Rainer Maria Rilke著,陳早譯,66~67頁),或者比川端年紀稍長但活躍於差不多時代且派別不同的志賀直哉也是如此(「不久後,他們來到了一邊是田,一邊是森林的地方,贊次郎把腳踏車停在電線桿旁,跑到旁邊的草叢中去小解。這泡尿真多。當他百無聊賴地抬頭仰望時,發現電線桿中間有種藍色的東西。那到底是啥?隨時,他就想起來那是雨蛙。可是,牠為什麼會出現在這森林中呢?雨蛙停留的那根電線桿上,有著一個腐朽得凹進去、頗似肚臍的小洞。兩隻雨蛙重疊著蹲在那裡。這幅情景使得贊次郎感動,他以親切的感覺在注視著那對雨蛙。再上面一點,有一隻鏽掉的鐵罩,結滿蜘蛛網的電燈泡俯瞰著道路。雨蛙聚集在燈下是為了捕蟲的。這對雨蛙一定是夫妻吧!他想。於是,他把雨蛙指給小關看,但她似乎不感興趣。」,出自《志賀直哉短篇選》,志賀直哉著,石榴紅文字工作坊譯,69~70頁),彷彿他們的追求一直是文學的某種材料的獨特優勢。

但,既然新感覺派如此倡議這種藝術手法,那麼由「新感覺派映畫聯盟」掛名出品的《瘋狂的一頁》自然就以這種追求來體現它獨特的風貌。

什麼戰線的前鋒?

由於衣笠現存作品之殘缺,除了這兩部「前衛」作品之外,他最為人所知的作品如《湯島的白梅》(婦系図 湯島の白梅,1955)或《新平家物語》(新平家物語 義仲をめぐる三人の女,1956),當然,還有因為拿到坎城金棕櫚而聲名大噪的《地獄門》(1953),都是非常「古典」的作品。但這些都已經是他中、晚期作品,完全無法作為他早期「非前衛片」可能樣貌的參照。

簡單來說,採取實驗性手法拍攝的這兩部他自稱前衛的作品,究竟可以帶來什麼樣的意義?

在此又需要再稍微離題。儘管前述文獻,難以確定衣笠到底除了《最卑賤的人》之外,還看過哪些屬於(廣義)前衛派作品。但我們循著山本喜久男的建議,稍微看一下最早傳到日本的法國「印象主義」作品《基恩》(Kean,1924,《日美歐比較電影史》,149頁)或者在情節上可能對衣笠有啟發的《怪物陳列室》(La Galerie des Monstres,1924,《日美歐比較電影史》,153頁),大概還是能找到某種走向《瘋狂的一頁》的痕跡。

比如與其說是岡斯(Abel Gance)式(因《鐵路白薔薇》而散發的深遠影響)或愛普斯坦(Marcel Epstein)式〔因《忠實的心》(Coeur fidèle,1923)中幾乎毫無節制的疊印〕印象主義,還不如說是庫里肖夫效應(Kuleshov effect)的實踐:戲的總體氣氛來自被暗示為目光觸及的對象與觀看主體——本片主角基恩的飾演者伊凡‧莫茲尤辛(Ivan Mozzhukhin)恰是正宗庫里肖夫實驗的主角——之間產生的聯想作用。因此我們從一場讓人印象深刻的酒館狂舞的幾個鏡頭便能看出。

當然,這場酒館戲近末也有模仿對本片有深遠影響的《鐵路白薔薇》式加速蒙太奇,並且在一陣含混成激情的印象之後,基恩似被他腦中因酒醉而產生的馬車幻覺給壓倒。

在這場戲收尾的四個鏡頭中,第一個鏡頭做出分割畫面式的「劃接」——說不定這部片還反過來影響了岡斯?但第二、三鏡頭的疊印畫面後來幾乎重現在《瘋狂的一頁》,只是片中的車是疊印在療養院中,地上躺著可能因為暴動而受傷的病患,因此,車子像是從他們身上碾過。

至於《怪物陳列室》中,喧鬧的舞台演出,在「細切蒙太奇」的輔助下,同樣造成強烈的總體印象。

台上那位穿著黑白格子相間戲服、臉上也化著不連續面妝的舞者,便是影片中的男主角,這種裝扮看來也深受德國表現主義的影響:他內心的糾纏(第九張圖中的胖女人便是對這位有婦之夫死纏爛打的煩惱)透過外在表現出來。同樣地,在《瘋狂的一頁》開場,為了製造出韻律感,也給了幾個樂器鏡頭,當然,一律以疊印方式呈現。

第一張圖中女舞者與她病房/牢房中撕碎的照片在造型上相近,而她始終沒有離開門邊由柵欄陰影與光組成的「小舞台」。這些都是從表現主義借來的影像;疊印當然來自印象主義,在《怪物陳列室》中也沒有缺席:對丈夫里克特造成威脅的胖女人疊印在他們夫妻住的這小小車廂(因為他們是巡迴馬戲團的成員)的左邊,而右邊則疊印著一直覬覦著妻子拉爾法的馬戲團經理。——里克特那不對稱的臉妝看起來就像是孟克(Edvard Munch)的《吶喊》(Skrik,1893)。值得一提的是,川端最早將《瘋狂的一頁》就設定在馬戲團,但衣笠改成瘋人院,並為此在瘋人院待上數月作為考察(To the Distant Observer,127頁)。

只不過,《瘋狂的一頁》若要拿來跟《卡里加利博士的小屋》比較,那麼就很自然會將全片的「扭曲」看成是充當清潔工的父親之主觀視角之所見。但衣笠刻意讓影片收尾在非常平靜的日常感,彷彿這「瘋狂的一頁」只是這位父親嫁女兒之前的某種內心焦灼的體現。這樣比較能解釋為何會有讓女兒禮車疊印在橫躺在地的病人身上:妻子的瘋癲可能對女兒的婚事不利。但如果扭曲性來自於療養院中其他病人(尤其是妻子和舞女),這就難以解釋衣笠確實有給過觀眾在妻子眼裡看起來更加扭曲的視域,比如丈夫只剩下彷彿在哈哈鏡中看到的模樣,或者在她眼裡,鏡子映照出來的是「上下顛倒」的影像。但,也確實,當「情節」發展到清潔工的家,也就是「嫁女兒」行動軸浮現後,明顯減少了「前衛」的手法,而即使有疊印(他在窗邊看到外頭像是廟會的隊列),也比前面的影像更容易理解:他正幻想著在夜市抽中大獎給女兒當嫁妝。

但無論如何,當我們站在新感覺派的文學理念上再來看片中大量使用的疊印手法,即使很明顯不同的時機該有不同效果,但是一種物-我相關甚至互換的可能性是存在的。比如在清潔工與醫護人員的爭執之後,接連三個疊印鏡頭,前兩個就像是一個送喪行列橫過他的意識,隨後,是牢房門竟動了起來,以強烈對比的影像穿過他。這一像送葬或者鬼魂的漂浮影像,成為他與柵欄的中介,「心動」轉而成了「物動」。一待這牢獄影像迎來,將他囚禁之後,也許意味著他精神錯亂,並且,在摻入女兒婚禮(?)影像之後,他開始採取更為粗暴的手段。除了有禮車(?)疊進療養院的影像之外,隨後還有他拽著妻子施暴的畫面。

作為兩位大師的中介

事實上,衣笠也許是走向極端了。就不說還算容易理解(但也是站在這個時代)的夜市抽獎想像,跟在前述疊印之後出現的女兒婚禮,或許也是一個想像,就像希區考克不久之後也在《曼島人》(Manxman,1928)中使用過一連串疊印來起初給人一種女主角想像自己的(悲傷)婚禮,豈料後來原來這真是一場實際發生的婚禮:憑窗的她一下子從意識跨越到未來。

但在「強敘事」的希區考克作品還不讓人困惑,畢竟,重要的是這場婚禮即將於一個磨坊舉行,而在她未婚夫從遠洋回來之前,她才跟未婚夫的死黨,同時也是答應在他出海期間照顧女主角的人,在這座磨坊發生過關係——她將第一次獻給了這位「死黨」。情感元素抓住了觀眾。

而衣笠對敘事的淡化(或破壞),讓大量意識流作為補救卻也成為干擾——意識流手法到1950年代中才盛行,也才容易被人接受。比如在清潔工家,一場父女間的對話,兩人聊著聊著,鏡頭突然從對著女兒快速向左橫搖,顯然橫搖過程中已經透過劃接方式接到下一個鏡頭,一位男子在書桌前雙手撐著頭,極其煩惱的樣子;然後鏡頭再以同樣的方式,搖回來,仍是父女在家的對話。這時鏡頭對著父親,他眉頭深鎖,然後跳接妻子的面部,接著是幾個畫面疊在一起的鏡頭讓剛剛這張妻子的臉給人突然狂暴的印象,再回到父親的臉,似乎暗示了他內心的擔憂。相較於穆瑙的作品,衣笠將主要舞台放在療養院就必然要背負誤讀的風險:因為人物的情感狀態並不具備普識性。

不過,衣笠將故事從馬戲團拉到瘋人院的策略是有利的:一來可以在一定程度上控制、節約成本,我們都知道外景戲、群戲是如何加大拍攝的難度;二來室內劇可以讓實驗性遊走在與觀眾完全脫離的懸崖邊。即使馬戲團也可以把場景多放在室內,比如馬戲棚內,或者各個藝人的小馬車中;但是一些影片也顯示,外景的必然與必要,布羅寧(Tod Browning)的《畸形人》(Freaks,1932)或柏格曼(Ingmar Bergman)的《木屑與亮片》(Gycklarnas afton,1953)都已清楚證明過,唯有內景與外景的交替更好地突出或說促成內外的交流與包融。

室內劇則有助於完全摒除傳統的敘事常規,比如分鏡,尤其是來自於視線所引導的鏡頭切換。簡單來說,如果讓場景封閉起來(有必要時還撤空其他人物)便可以讓「罔顧視線連接」的嘗試成為可能且可以走得更遠。

這也是為何德萊葉(Carl Th. Dreyer)一直堅持在室內劇的探索,尤其在他自《聖女貞德受難記》(La passion de Jeanne d’Arc,1928)——歐洲評論家正是德萊葉的這部作品與衣笠同年拍成的《十字路》做比較——開始加大實驗的力度之後,後續作品都在室內劇的外觀之下,不斷以人物目光的錯開來製造抽象的、虛幻的不可計數區間與絕對場外——這在他「話劇化」的傑出遺作《葛楚》(Gertrud,1964)達到極致。抽象區間與絕對場外體現了人之不可見的精神世界。

比如片中,女兒來到療養院探視母親(很可能順便提及婚事)的戲,分別呈現父、女、母三人的鏡頭幾乎很難找到視線鏡頭組的支點:在牢門同一端的父女還好理解,但是在牢裡的母親,取景角度呈現出非人的視角:平視母親的鏡頭使得「觀點鏡頭」失效;但觀眾卻不可能誤認三人分別的觀看對象。

事實上,姑且不論《瘋狂的一頁》是否能被觀眾完全理解,作為一部實驗長片,卻能在影史上佔有一席之地,已經是創舉。相較來說,德國與法國前衛電影中,實驗性強的也只能是短片;而長片(包括俄羅斯)幾乎都有相對衣笠作品來說強的故事性作為根基,哪怕是愛森斯坦(Serge M. Eisenstein)再弱化敘事的《罷工》(Стачка,1925),也還是有一個清楚的「行動」發生——至少觀眾對罷工的前因後果與過程都能理解,並以此達到「教育」效果。

簡單來說,實驗電影當然自1920年代以來沒有間斷過;但能在電影「正史」中不斷被提及的「長片」少之又少。在衣笠之後,大概就是雷奈最早的兩部長片,《廣島之戀》(Hiroshima mon amour,1959)與《去年在馬倫巴》(L’année dernière à Marienbad,1961),儘管兩部片似乎都還有清楚的「故事」(尤其《廣島之戀》),但實際上故事也只是雷奈的幌子,這兩部片的本質仍是前衛派精神。

也恰好,兩部片常有封閉空間中,隨著人物的狀態(往往通過敘述)而改變:廣島的醫院走廊上,一下子有人,一下子又空無一人;(也許叫作馬倫巴的)度假旅館(?)中巴洛克式走廊上,也是一下子有人,一下子撤空,這都與《瘋狂的一頁》中療養院的情景類似:在交代主要人物的段落中,醫護人員幾乎從這個空間中消失,但護理人員很快又在女兒(?)來到隱匿,隨後才又重新出現在這個舞台。

雷奈在接下《廣島之戀》的拍攝提議後,曾在日本看了不少的影片,當然多數是關於廣島的紀錄片,那麼,他到底有沒有機會(在哪裡?)看到衣笠的作品不得而知;就算雷奈沒有直接從衣笠這裡得到啟發,衣笠總之都比雷奈早了很多。衣笠終究成為連接德萊葉與雷奈的重要關節。

至於對衣笠自己,在他後來的情節劇中,很多方面也受惠於他在進行實驗時得到的經驗,比如《地獄門》中,對於花草樹木或者飄盪薄紗的呈現,捕捉細微的抽象性,就算不說是新感覺派的養分,也得說在充分挖掘影像潛力,以及圍繞著人的物體系,衣笠在劇情片中能以還原物質本性來提升情節境界,無疑也是很重要的價值了。

參考書目:

《日美歐比較電影史》,山本喜久男著,郭二民譯。北京:中國電影,1991。

To the Distant Observer, Noel Burch. California: University of California Press, 1979.

《日本電影:藝術與工業》,Joseph L. Anderson、Donald Richie著,張江南、王星譯。長春:吉林出版,2010。

《日本電影史》,岩崎昶著,鍾理譯。北京:中國電影,1981。

Hitchcock/Truffaut, François Truffaut. New York: Simon & Schuster, 1985.

《川端康成十卷集(一)「雪國、名人」》,川端康成著,高慧勤編。石家莊:河北教育,2000。

《川端康成十卷集(二)「千鶴、山之聲」》,川端康成著,高慧勤編。石家莊:河北教育,2000。

《伊豆的舞女》,川端康成著,葉渭渠譯。桂林:廣西師範,2001。

《情感教育》,Gustav Flaubert著,魏小芳譯,。南昌:百花洲文藝,2013。

《布里格手記》,Rainer Maria Rilke著,陳早譯。上海:華東師範大學,2015。

《志賀直哉短篇選》,志賀直哉著,石榴紅文字工作坊譯。台北:久大文化,1989。

註釋:

1. 根據《日美歐比較電影史》,前者於1921年在日本公映,後者於1926年初公映,第130、147頁。

2. 不過,岩崎昶在此提及的幾部片由於中文譯本沒有附上原片名,不確定是哪些,只有《牛郎織女星》可以判斷為1927年6月30日上映的《女夫星》;事實上,從jmdb網站可以看到,在《瘋狂的一頁》到《十字路》之間衣笠就拍過19部影片!

3. 「衣笠為1925年10月號的《文藝時代》雜誌的題為「我理想中的電影」的讀者調查表中寫下了《最卑賤的人》的名字,並寫他總共看了五遍。」

**********

第五篇:《十字路》的新調和

「我的工作主要是找到讓女演員笑或哭、讓人物在藝術情境被殺的方法。」(註1)

在衣笠貞之助晚年(1972年)的訪談中他有如上言論,確實,即使在他最「前衛」的作品中,也能看到他如是努力,尤其在《十字路》(Jûjiro,1928)中表現無遺。

不過《十字路》算是兩邊不討喜的作品,放在「前衛」電影的範疇,相較《瘋狂的一頁》(狂った一頁,1926),《十字路》就是一部十分「傳統」的劇情片。片中會讓人如生理反應般想到「前衛電影」的,是弟弟被對手暗算,短暫失明的瞬間。

「前衛」的感覺?

這16個鏡頭大概可以分成三個系列。

第一種是快速插入色塊,幾乎是要以「格放」的方式才能看清楚導演迅速安插了四個色塊進去,幾乎在還來不及視覺暫留的情況下,色塊像光一樣閃現。色塊系列在最後一個鏡頭中,化為光點直接灑向(映在)畫面上,彷彿色塊配合他的痛苦而爆裂。色塊系列讓人很容易想起里希特(Hans Richter)的創作。

第二種是透過快速改變構圖,再穿插了兩個閃電型的圖卡(兩張不同的閃電也因為停留的時間很短,它像動畫一樣,製造出雷電式的瞬間閃現效果),以俯角拍攝弟弟的鏡頭被閃電切開,實際上也是兩個不同大小的畫面,再搭配人物的表演,他往地上倒時,再次以對比較大的角度重新取景,一俯一仰,讓視覺衝突參與了人物的動作。

第三種是以「圈」的方式拍攝一個旋轉運動的物體(它應該是之前在這個吉原——影片在衣笠帶去國外時,取了一個外名片名叫「吉原的陰影」——遊藝射箭場中的一個巨大的旋轉燈籠),它慢慢靠近鏡頭,這個幻象嚇退了人物。這種物體與感官的交錯也讓人想到《機械芭蕾》(Ballet mécanique,1924),後者也不乏搖向鏡頭的圓形物體。

基於這一段是人物內心活動最為劇烈的戲之一,本著「新感覺派」——可以說是《瘋狂的一頁》形式賴以依存的美學特徵——的藝術追求,衣笠會在有意「回歸」傳統的作品中,將僅有的「前衛」能量放在這裡,可見這一瞬間的重要性。確實,它也是影片情節的重要節點:(短暫)失明的弟弟以為自己隨後誤殺了人,跑回家後,姊姊為了治療他的眼睛,陷入是否賣身的糾結;與此同時,一位假扮刑警的人也覬覦姊姊,最後是在弟弟小憩之後、恢復視覺的同時,姊姊為掙脫假警察的施暴而誤殺了對方。兩姊弟於是逃亡。

到底為何衣笠前往歐洲時會選擇帶上《十字路》也許沒有人能說清楚,或許可以猜測為,為了鋪陳人物的經濟狀況,姊弟倆住在殘破的租房中,破朽的窗紙讓曾在表現主義中重點強調但也顯得十分刻意的布景美學,得到「寫實」的向量。

於是我們可以比對《卡里加利博士的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari,1920)、《從清晨到午夜》(Von morgens bis mitternachts,1922)、《蠟像人館》(Das Wachsfigurenkabinett,1924),既不是刻意歪斜房間,也不是強烈的「手作感」,當然也沒有製造裝置性的奇觀造型,《十字路》是在盡可能化約的空間中,經由最低限度的必需品(如家用紡織機)、窗框、缺空的窗紙等,當然還有明度不夠的室內陰影——據說「為了表現所需的陰暗氣氛,衣笠只在夜間拍片,並且將所具有現實主義細節特徵的布景,全部繪成灰黑色」(註2),按他在《瘋狂的一頁》中近乎「方法演技」派的田野調查之表現來看,這段描述是可信的;再說佐藤忠男也補充道:「由於這堂布景是用舊木材與水果箱拼湊而成,為了補拙,全部漆成灰色」(註3),不過,佐藤也提過衣笠有意識做的「表現」效果,即片名所暗示的重要舞台,一個十字路:「為了能使這條十字路在黑暗的夜景中白茫茫地浮現出來,故意造作地用白沙之類的東西鋪在地上描繪出來」(註4),因而不難理解,影片的最後一個鏡頭就是找不到弟弟的姊姊站在這個十字路的正中間。然而,如薛菲(Jean Louis Schefer)之論述:「陰影不參與事件。它們是將自己附著於角色的建築,一種裝修空間(樓梯、鏡子、凳子,或牆)的補充,帶著這些影子的額外情感在此中演員必須行動」(註5)這也是為何弟弟的行動要反覆發生——,製造出寫實的表現主義式外化空間:人與物、人與境,本來就成等號,物、境也通過這種卑賤人物得以確保它們的性質。

重回「古典」的決心

事實上,不只是弟弟三次回到吉原,讓他的行動(與命運)得到完整的呈現,這「三次」本身也是古典劇情片劇作的慣用手法。尤其,為了讓弟弟在前一晚與人打鬥受了傷復原後,再有前往吉原的「理由」,還事先埋下姊姊幫房東做好的衣服——一方面也許是用來償還房租的物,二方面也成為弟弟的定情信物。並且待他重回吉原時,那位前一晚也受了傷的人,頭、手都有包紮。

不過,正因為衣笠其他作品的亡軼,不好判斷這些古典式手法是否為他原本專長。若然,則《瘋狂的一頁》的創作就顯得十分大膽;而後,儘管與德國表現主義一樣仍重情節,《十字路》再一次展現了衣笠一定程度的野心。岩崎昶如此說明衣笠的創作心路:

(……)把才能用在拍商業性影片上面和在商業上獲得成功,反而使藝術家的衣笠內心深感不安。他的朝氣蓬勃的雄心壯志不容許他繼續走這種通俗電影藝術家所走的平坦的道路。因為這關係到當初他究竟為什麼要進行獨立製片,為什麼要舉起「衣笠電影聯盟」的旗子。他決定要像拍攝《瘋狂的一頁》時那樣再來一次藝術上的冒險。於是,他拍出了《十字路》。(註6)

不過我們留意到這部於1928年5月上映的作品,有「松竹京都」的共同出品,與《瘋狂的一頁》由「新感覚派映画連盟」和「ナショナルフィルムアー…」(意譯「國家濾鏡…」)共同出品不同,可能涉及到大片場的投資,《十字路》才回歸到更傳統的敘事策略。事實上,衣笠此前與此後也多與松竹合作,直到1940年才改與東寶、1950年之後轉與大映合作。簡單來說,岩崎昶所述的拍片動機讓人有所懷疑——衣笠大可完全獨立以他的「衣笠映画聯盟」來拍攝這部「冒險」之作。

風格化的布景,以視覺效果為主的優美的流暢感,這一切都顯示了衣笠在創造電影感覺和技巧方面的卓越才能。但同時也出現了感覺與技巧的電影所具有的缺陷。這部影片的形式主義的簡練手法超過了《瘋狂的一頁》。這要想在觀眾中獲得成功,那是很不容易的。衣笠自己也感到此路不通,十分苦惱。結果解散了已經成立了兩年的「聯盟」,也像那時很多日本人那樣,為了吸收一些外國經驗充實自己而出國旅行去了。(註7)

確實,《十字路》是衣笠映画聯盟最後一部作品(註8)。但倘若他不清楚《瘋狂的一頁》那種純前衛派作法是行不通的,他大可製作出一部副本,以繼續他未完的實驗(如果有的話)。

反而是他的修正主義,他的折衷性嘗試——比如相較一張字卡都沒有因此造成理解困難的《瘋狂的一頁》,《十字路》擁有96張字卡(註9),但除了必要且已然簡約的台詞外,也沒有任何一張說明情節的字卡出現——,讓他必然要帶著《十字路》出國請益:如果這部片是他理想的電影型態,它還沒獲得成功,是不是已經走到死胡同了?

不過,衣笠是編織了一個悲傷的故事,但是他並沒有放棄採用室內劇形式。於是,即使弟弟「必須行動」,姊弟倆相依為命的陋室仍成為一個引力中心,不斷將他拉回來;只不過,房東稍早前一句「把二樓租出去」,使得這個引力中心產生分化;但總之仍在這棟「公寓」內。

二來,封印了逃亡行動的是突然下起的大雨。雨作為外在世界的阻隔或屏蔽,以及雨帶來的冷感和絕望感,也與《瘋狂的一頁》如出一轍(只是在《瘋狂》中雨沒有持續很久,只是作為影片開始時建立基調的輔助道具;在《十字路》中,雨則參與了情節)。而這種強烈冷感也在歐洲敏銳的觀眾那裡得到回應:

他在烏發放映了這部電影,並沒有懷著太大的期待,然而影評人卻反應熱烈。他們盛讚影片營造出來的荒涼而寒冷的氣氛,特別留意到在角色談話時導演將其濃縮於他們的呼吸的天才表現手法。衣笠對這些讚賞的反應想必相當複雜,事實是,這些效果既非事先預謀,同時也是他所不曾留意的,因為影片實際上是在非常寒冷的京都攝影棚裡拍出來的。(註10)

不過,我們也知道,縱然他這趟「西方取經」應該有豐厚成果,但是他也得面對現實情況:聲片的到來讓實驗性嘗試受到阻礙。

即使是維爾托夫(Dziga Vertov)——一些歐洲影評人也將衣笠與他相提並論(註11)——在有聲片時代也僅能再拍攝兩部對於聲音進行實驗的作品,要不是其中一部——《給列寧的三首歌》(Три песни о Ленине,1934)——具有強烈的宣傳功能的話,說不定還拍不出第二部;岡斯(Abel Gance)的實驗性也大大減弱,並且常需要「通俗」題材作為包裝,比如《貝多芬的大戀人》(Un grand amour de Beethoven,1936)。確實,聲音的來到加速了電影向寫實主義的靠攏,大型的實驗於是退居邊緣。在電影的「正史」中,不再有像德國絕對電影、法國純粹電影那樣,以數量不算多且篇幅不算長的作品,大舉對電影藝術產生巨大影響與建樹。

對時間的「凝縮」:當下及其實踐:室內劇

這些默片大師中,大概只有德萊葉(Carl Th. Dreyer)在堅持室內劇的形式下,還能不斷地進行他的「前衛」實驗;其結果是,他幾乎每十年才有機會拍一部長片,而在這樣創作頻率的區間中接拍的紀錄短片皆看不到他在長片的野心。

只不過,室內劇雖然也向衣笠確保了各種「錯接」、「不連戲」的反應鏡頭如何可以成立,包括失效的平行蒙太奇(一般作為「最後拯救」的功能,但在片中,弟弟並沒有趕上),或以「領悟」式來訴求觀眾對姊姊的神情、她手上的刀(沒有血跡)、地上躺著的人,進行「完形」聯想:她剛殺了一個人;同樣地,稍早前弟弟也才以類似的方式,且還是在他失明的情況下,自行拼湊了一樁殺人案,兇手正是他自己。

不過,即使在呈現上的殊途同歸,衣笠對於鏡頭與鏡頭之間的不連續性除了是在製作上盡可能經濟,更重要還體現出日本敘事藝術中在「當下性」的體現。

日語中既沒有表示未來的助動詞,也沒有表示過去的助動詞。日語語法所反映的不是給世界的時間構造,以及在被分割為過去、現在、未來的時間軸上所有事情定位的世界秩序,而是說話人對事情的反應、命題的確定程度(斷定以及推量)、記憶的喚起、採取某種行為的意志、對對方的勸誘等。(註12)

這就能理解為何「新感覺派」興起對電影創作特別是衣笠的前衛片有著這麼大的影響。於是,撰寫《日本文化中的時間與空間》的作者在論及俳句時表示「17字的短詩型適合捕捉瞬間的感覺性經驗……是知覺的對象(外界)和內心的一種交感,是忽現忽逝的東西。」(註13)這也是人類學家能精準地觀察並記錄下來的現象:

在昨天與今天之間,在今天與明天之間,應當劃一條界線,就像這位被人列舉的日本女士(但是,這也許不是特殊情況),她每天都洗衣服,擔心她若突然死去,會在身後留下髒衣。(註14)

註釋:

1. 轉引自Noel Burch, To the Distant Observer. California: University of California Press, 1919. 第139頁。

2. 約瑟夫‧安德森、唐納德‧里奇著,張江南、王星譯,《日本電影:藝術與工業》。長春:吉林出版,2010。第42頁。

3. 佐藤忠男著,廖祥雄譯,《日本電影的巨匠們》。台北:志文,1987。第38頁。

4. 同上,第37頁。

5. Jean Louis Schefer, The Ordinary Man of Cinema. South Pasadena: Semiotext(e), 2016.第85頁。

6. 岩崎昶著,鍾理譯,《日本電影史》。北京:中國電影,1981。第79頁。

7. 同上。

8. 同3,第38頁:「這部作品就在最後打算拍完一部全體工作同仁都想拍的片子後再行解散的情況下拍出來的」。

9. 佐藤記載本片原本是亡軼,後在倫敦找到拷貝,再按英文字卡做回日本版,因此已難判斷最早的字卡模樣。同3,第36頁。

10. 同2。

11. 同1,第123頁。

12. 加藤周一著,彭曦譯,《日本文化中的時間與空間》。南京:南京大學,2010。第22頁。

13. 同上,第41頁。

14. 克洛德‧列維-斯特勞斯著,顧嘉琛譯,《看‧聽‧讀》。北京:生活‧讀書‧新知三聯書店,1997。第164頁。

***************

第六篇:追尋迷失的電影

本著尋找「前衛電影」在日本默片晚期與聲片早期商業片中的痕跡為目的,一方面由於作品難得,二方面相關文獻論述也缺乏的情況下,使得考察工作出乎意料地艱難。因此,不得不重新思考「前衛」的問題。事實上,這個問題其實也早就困擾不少研究者,比如巴贊(André Bazin)。

在巴贊與友人為了替一些被坎城影展「退貨」的傑作舉辦一個「歹命電影節」時,他發表了一篇〈為前衛辯〉(註1)的文章作為舉辦這個電影節的組織「鏡頭49」之宣言。從他的文章也可以看出一種暗示:重估並重新定義前衛的時候到了。於是他給出一個頗適時的新定義:「不再指一個小小的明確的美學運動,而是指一切站在電影的美學前沿陣地,腳踏實地向前邁進的人的話」。事實上,他的「新」定義並非天馬行空。

如果說德國前衛電影運動所帶出來關於線條的重視(也包括對於陰影的強調),主要想捕捉人物內在活動的外化體現;而法國前衛電影透過破壞意義來突出對於事物的新視角,並且也跟德國一樣,連帶將其他藝術養分,用更顯眼的方式帶進電影;至於俄國前衛派則力求開發各種方式,以達到更直接的教育功能。那麼陰影在影像上的「建築」功能已經清楚被掌握到了,這種影響之深遠,直到二戰前後美國的犯罪、警匪電影(後來被法國人統稱為「黑色電影」並由法國電影接棒繼續發展)深黯此道,甚至擴散到其他類型如通俗劇;繪畫後來也有更直接成為電影主體的情況,反而還引發了人們的疑慮,擔心繪畫電影損害繪畫,戲劇元素則在每一個國情與文化不同下也都有融合,就不說其他國家,小津安二郎、溝口健二,後來的木下惠介、黑澤明、市川崑都有移植,又如攝影,小津那不動如山的影像,以及各種空景系列,經常讓人回頭思考攝影的問題;唯獨俄國的理念,隨著觀影習慣與國情的改變,電影依舊能起教育或宣傳功能,只是除了少數情況,比如納粹,多數都改走更為溫和、含蓄或迂迴的方式,然而,正因為原本的直白被轉化為潛移默化的手法,實際上更有可能讓觀眾在不知不覺的情況下「受到教育」,這反而變成是美國電影的強項。

而且如果我們再看除了那些實驗短片,不論是德國表現主義,諸如穆瑙(F. W. Murnau)、連尼(Paul Leni),還是朗(Fritz Lang),或者俄國蒙太奇派,不管普多夫金(Vsevolod Pudovkin)還是愛森斯坦(Serge M. Eisenstein),多數都有很強的敘事性,看得出他們的前衛精神,用意不在於將「大眾電影」與「藝術性」分開。這種策略也是可以理解的,畢竟菁英式的傳播當然可能影響同一領域的創作者,繼而有機會開闢出更為普遍的風格;但是要是能直接向受眾傳播並起了影響,或也有可能得到更快的傳播、更大的影響力。尤其電影,還是市場宰制力度更為強大的藝術/媒體。

這也是為何巴贊會列舉如格里菲斯(D. W. Griffith)、岡斯(Abel Gance)或蕭史特隆(Victor Sjöström)等「一心只想拍商業片的人」來比較布紐爾(Luis Buñuel)、德呂克(Louis Deluc)、里希特(Hans Richter)這些徹底的「前衛派」對電影藝術所產生的影響。甚至在他的文章近末舉例美國商業喜劇片已駕輕就熟地使用深焦,讓畫面的深處也可以成為調度喜感噱頭的材料,而深焦鏡頭正是威爾斯(Orson Welles)與雷諾瓦(Jean Renoir)曾經努力嘗試、開發的。

確實,像小津也是持續以「淡化」的方式操作著前衛派帶來的啟發;即使不見得是「直接」的啟發:比如在《晚春》中的「錯接」——紀子與父親周吉搭列車到城裡的對話,「你要坐嗎?」、「不用了。」是在「錯的」視線剪接中呈現出來,但是由於是在封閉的空間中(室內;小津作品也常讓主要對話場景出現在室內),且主要人物只有眼前這兩人,因此是不是「符合」視線剪接的「原則」已經不重要,畢竟觀眾不可能認錯對話的角色;但是更重要的是,小津恰恰以這種方式來喚起觀眾對於所謂的「連戲」剪接背後要帶來的意義:透過這種技巧抹除拍攝活動所必然包含的時間落差,簡單來說,他利用這種「固有形式」來提醒觀眾,也許這對父女因為不是「連戲」剪接也就意味著一問一答之間存在著抽象區間:父親可能不只一次問她要不要坐,前一個問句與後面的答句不一定是同一次,以此暗示紀子可能身體不是很好;後續發展確實如此。

簡單來說,如果「前衛」這個詞包含了戰鬥與爭論,那麼小津在看似「溫和」的故事片中,難保也存在同樣的精神,向觀眾提出挑戰:要求觀眾以更專注的方式看電影,或更高的智識理解電影。

事實上,倘若前衛創作者確實是反常規而「率先」以「對抗」的精神進行嘗試,那麼這些手法若最後被用在商業片也許更印證了這些前衛者的先見之明。以往沒用過、沒想過能用、不敢用、完全不知道有可以用的手法,最終仍要「走向大眾化」(的折衷性)方能確認原來這些過去沒用的手法確實是實用的,它們可能在不同的需求中達到創作者想要的效果。這就好似衣笠貞之助在《十字路》(1928)所採的折衷主義,假如這部片確實是整個衣笠映畫聯盟「全體工作同仁都想拍的片子」(註2),那麼他很早就開始試圖將前衛性帶往通俗劇裡頭。

像一些電影史的記載,溝口健二在衣笠之前就嘗試過用德國表現主義來創作,但是失敗了(註3),當然,他這些作品如今也難覓,無法親眼見證;但在他後來的作品中,仍或多或少可以看到前衛手法留下的痕跡。比如在傑出的《白絹之瀑》(滝の白糸,1933),年輕的馬車夫欣彌在向出名的水藝名角白絲道出自己卑微的身世時,鏡頭用的是溝口慣用的移動鏡頭,他為人物走在橋下的這個跟拍鏡頭在前景安排了橋墩,讓幾何線條橫在角色與鏡頭中間,為他們的對話,尤其是他的訴說,增添一種因粗黑線條帶來的陰鬱感;事實上也為兩人的關係增添了不安感:影片最終,白絲努力賺錢供欣彌讀書甚至當上了法官,但因為一樁不得以的刑案,欣彌本著公正讓白絲坦白罪行,她坦白完後當庭咬舌自盡,欣彌則來到他們初遇的地方舉槍自盡。

當然,如前所述,對陰影的使用是前衛派中最容易發揮的形式,這也很容易理解,一方面是在黑白電影中強烈的視覺元素與質感,二方面是在日益複雜的大環境下(歐美先是經歷了經濟大蕭條;後來全世界更在醞釀第二次大戰的負能量)對於選材與表現方式也自然往陰鬱的氣氛發展。只是在商業作品中的陰影也以適切的而非搶眼的方式出現。那些闖入屋子要抓補白絲的黑影加大了威脅性;在小型庭審中光束也對白絲帶來衝擊。

同樣地,小津的犯罪題材影片也是自然而然地使用了厚重的陰影,比如描寫一位父親為了給孩子治病鋌而走險搶劫的《那夜的妻子》(その夜の妻,1930)開場便讓陰影參與了影片世界的建構。這個世界之黑誇張到巡守手上的火苗(或他的白手套)都可以比美路燈——犯案的父親正是被社會制度的陰暗壓抑到極端反撲。

不過,溝口的《白絹之瀑》還有一場令人印象深刻的夢境,那是白絲在最後判決之前做的夢,我們能看到溝口一連串複雜的手法。鏡頭慢慢推近,擋在白絲面前的牢籠慢慢被推開〔這種手法後來在《大國民》(Citizen Kane,1941)出現時可是讓大家拍案叫絕的〕,象徵了這是一場「讓她自由」的夢。夢境在沒有「預先提醒」(亦即,沒有轉場特效)的情況下直接開始,是雪地的四個空景,幾個鏡頭彷彿給人一種「不畏風霜的小樹苗仍舊堅毅地長大」的印象。伴隨這種堅毅性精神的,實際上是緊跟在後的「願望」:與欣彌共組的家庭,表現在他們在湖邊無憂無慮地餵魚場景。因此,雪地與白絲之間的河流畫面,象徵了融冰的春天暖流〔這種意象我們在普多夫金的《母親》(Мать,1926)中看到過了〕,為她帶來了喜悅;但喜悅並不只魚的生氣,也不只是她能「自由地」觀魚,而是能和欣彌以及他們生的孩子一起餵魚。法國前衛電影或者俄國蒙太奇手法已經教會我們去理解影像序列帶來的意義。最後,沒來由的夢也在無預警之下結束:獄卒來帶她上庭。我們最後看到的是,早前出現過的法庭影像疊在白絲身上,那一條條的光束疊在她身上像是在帶給她希望的同時也刺傷了她。

在溝口健二後來一部在主軸上像是《白絹之瀑》的翻拍,《摺紙鶴的阿千》(折鶴お千,1935)中像是受到《十字路》的啟發,故事發生在嚴重誤點的車站月台上,已經成為醫生的宗吉突然回憶起與阿千之間的往事:阿千為了供情同姊弟的宗吉讀醫學院,白天偷偷幹賣淫的兼差;在阿千被逮捕之後,兩人也就此分開,宗吉萬沒想到他心心念念的阿千正在車站的候車處。影片敘事就在過往與這個擠滿人的月台上往覆,就像《十字路》那間除了包容姊弟之外,還有貪婪的房東與好色的房客之公寓,作為重回的時間重新寓居之處。片末,宗吉救了突然發病的女子,意外發現就是阿千,也方才知道阿千已經精神失常,片末按照慣例也透過疊印的方式表現她的幻覺;直到最後一個鏡頭,宗吉的影像也像是疊印在她的病床邊,也許暗示宗吉從來都沒有跟她重逢。

因為小津留下的作品相對多,讓我們可以看到更多的「前衛電影」痕跡。除了前述的《那夜的妻子》,另一部同樣拍於1930年、涉及黑幫與拳擊題材的《開心地走吧》(朗かに歩め)很自然也靈活運用了陰影。

但在小津這裡,即使喜劇題材也玩陰影,當然,也是用一種戲謔的方式來玩,比如《我落第了,但……》(落第はしたけれど)——不意外,仍是1930年作品——中用剪影來向隔壁小賣舖點外賣。

不過,在這裡雖說是喜劇噱頭,小津是透過人的「非人」化完成這個剪影字卡。實際上,表現主義式的「非人」——見穆瑙作品如《最卑賤的人》(Der letzte Mann,1924)或朗的《大都會》(Metropolis,1927)——在小津影片中也不少見。《開心地走吧》也許正透過這種方式,體現了黑社會的「秩序」以及對這種僵化進行了批判:一場在撞球間的比試,旁邊觀戰的同伴,都像是機器人一樣,有著整齊畫一的腳、神情,乃至屬於各自幫派的「舞」。越是機械化越看出這些了無生氣的人那沒有靈魂的神情。

這種「非人」化有助於同化人與物,讓究竟是人的物化還是物的擬人已經無法區分。比如《年輕的日子》(学生ロマンス 若き日,1929)一段,苦悶的考生室友,兩人沒事就看看窗外「風景」透透氣,景物在他們的視線(參考俄國蒙太奇的實驗)之下,顯得很有活力;也許太有活力,不再需要人的目光,景物彷彿自己開始對話起來。

逐漸地,小津的這種物化像是變成固定的風格。比如《非常線之女》(非常線の女,1933)開始時,我們先看到一個不太清楚的帽子,然後是三個跟拍鏡頭,先是由右往左拍攝幾個打字員,然後以下一個左往右的運動鏡頭拍攝牆上掛的帽子,有一個地方空著;再接著以一個也是左往右的運鏡拍攝又一排打字員,最後停在一個空著的位置,然後是女主角時子的出現。

人物的不在場以物的不在場呈現:不在座位上的時子雖說終究要出現,但不在牆上、放置在陰暗角落的帽子則象徵了她的另一種身分:下班後她就是黑社會大姐頭。當然,小津式物化與德國派已經是完全不同目的、概念;但這並不妨礙也許是小津或其他導演從那裡出發,轉化成他們不同的表現方式,也不妨礙觀眾對兩者個理解與鑑賞。事實上,小津也許發現了這些可以充分表現出凝聚人物狀態於一個「尖點」的物,能如何充盈他的言外之意或哪怕只是形式上的遊戲。因此他直到最後,都對靜物、空景產生了樂此不疲的興致。比如《麥秋》(Bakushû,1951)中,一塊蛋糕折射出兄嫂對妹妹婚事的心切;《秋日和》(Akibiyori,1960)也以一塊始終沒拆開的小蛋糕象徵了女兒不想進一步了解的相親對象;或者《秋刀魚之味》(秋刀魚の味,1962)中人物到了一條有「心」招牌的巷子卻不走進這家酒館,因此在這裡有什麼心事都不會告訴別人——平山在這裡邂逅了長得像亡妻的酒吧老闆娘,但他沒跟任何人說出自己對妻子副本的好感,甚至也沒跟老闆娘說。

只是一旦被證明為有效的手法慢慢融進商業體系,顯然就失去了它的前衛性質,成為模式的一部分。事實上,這也是為何前衛的道路會越來越舉步維艱;這也是為何人們寧可用「實驗」也不再或少用「前衛」來稱呼後繼的影像實驗者。畢竟一些實驗電影大家,比如史諾(Michael Snow)對攝影機運動的極端實驗,也只是基於現有的手法在去除敘事含量的情況下再去發揮;而如尼可斯(Werner Nekes)玩不膩的疊印實驗,也都有20年代的前衛派打過前鋒搶下灘。再說,如果在商業劇情片的範疇中,仍有足夠的空間讓創作者進行不同的嘗試,且也讓觀眾有許多發現,對觀眾來說,發現更多的實驗-前衛作品似乎不比培養形式敏銳度來得有益。

如同我們能在衣笠貞之助後期的商業片中看到的,像在《地獄門》(Jigokumon,1953)中,無疑,最直觀的感覺仍是片中曼妙的顏色實驗。而且以其情節來說,色彩的呈現是非常重要的元素:它在一定程度上對武士盛遠產生一種目盲的作用,因此,剛歷劫歸家,趕忙到小溪洗把臉喘口氣的他,周圍顏色將與受驚昏厥的袈裟產生極大對比。

這次的顏色經驗也讓衣笠能更自信地處理後來的作品,比如《新平家物語》(義仲をめぐる三人の女,1956)一場戰役後的色彩呈現:水裡的紅巾轉喻了戰事的殘酷,風聲鳥起振翅的白,加強了肅殺的緊張,當晨曦灑落,一種水墨畫的色調帶來的是因為缺乏生動顏色的不寒而慄。

事實上,《地獄門》這個單純的故事因為有單純的人——對愛偏執的盛遠,與脆弱無助的袈裟——顏色作為物的表面且十分依賴主觀感受的材料,也就成為人物內心糾結的具象物。但配合這個表象材料的,是衣笠對於薄紗布簾的調度,不論是在有夫之婦袈裟聽到關於盛遠的平亂賞賜正是袈裟時的驚恐,還是面對清盛召見猶豫不決時,丈夫渡邊的安撫,乃至於在清盛那裡獻奏時,以及許許多多場景,都能看到不管是在前景、後景還是兩旁的輕紗薄幕不時的飄動,它們製造的畫面的層次感,也像是凝聚了人物(尤其來自袈裟)內心的不安與飄盪——比《刺客聶隱娘》早了六十幾年!

也是在袈裟為清盛大人獻奏一場戲,看到複雜的聲畫組合:表面上袈裟是為城主獻藝,實際上清盛一方面是好奇到底袈裟如何讓盛遠如此痴迷,放棄可能的江山財富,二方面也是藉此讓袈裟與盛遠當面對質,說明白彼此的感受。袈裟顯然知道清盛的用意,琴聲就在複雜的動機下,變化著它的音色;並且就是清盛暫時離席,去把盛遠叫來時,不在畫面中的袈裟,壓抑了琴聲,讓它更加哀淒,作為畫外音,也作為情境配樂,音樂同時也洩漏了盛遠的心境。儘管幾乎很難辨識,但這場戲對音樂的處理,直叫人追憶《瘋狂的一頁》(狂った一頁,1926)關於(視覺性)音樂的段落。如果衣笠的前衛經驗正是為《地獄門》或《新平家物語》的色彩或聲音做的準備,那麼這些嘗試的經歷也不算白費。講究的觀眾也遲早會開啟尋找動人影像的源頭之旅。

註釋:

1. 收錄在《理論與批評:電影觀念的演變》,王志敏、陳曉云主編,北京:中國電影出版社,2006。第3~5頁,以下引用的巴贊皆來自本篇;唯,原文將avant-garde翻譯成「先鋒」,這裡一律改成我們慣譯的「前衛」。在本篇的原註中說明:「這篇文章是由電影迷、影評家及電影工作者組成的名為“鏡頭—49”的電影運動的最重要的宣言書。有關這一運動的發起及在比亞里茲舉辦的被詛咒影片電影節一事,可參見1983年法國電影資料館與《電影筆記》雜誌出版的《安德烈‧巴贊》一書」。

2. 佐藤忠男著,廖祥雄譯,《日本電影的巨匠們》。台北:志文,1987。第38頁。

3. 四方田犬彥著,《日本電影100年》,第66頁。