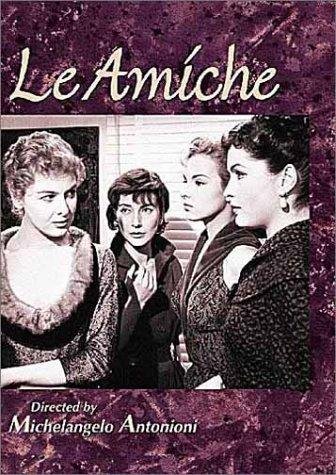

安东尼奥尼:对帕维斯的忠实

译/张潍 注/肥内

对帕维斯的忠实(註1)

亲爱的卡尔维诺(Calvino):

就在几天前,我注意到了你的信,发表在艾奥迪(Einaudi)新闻简报上的那封。这么迟才给你回信,但也许这样更好些;至少所有争辩的意图都该已经消失了。这话不是针对你的(你的信真让我受宠若惊),是针对总体评论的。

那些针对我的电影所写的文章,即使是褒奖的,也矛盾百出,常常失之准确。读这些东西时,我心里冒出一股怒火,迟迟不能平息——倒不是对写评论的人生气,更多地是生自己的气,因为我没有能做到那么清晰、明确,没有足够的说服力,也没有提供多少建议。

我甚至关注了那些围绕“我的版本”的都灵(Turin)展开的争论,这个“版本”让都灵人不太满意。其中有些人义愤填膺地给当地一家报纸写了信,根据他们的说法,我选择了“最丑陋的街道”(註2),而没有选择能代表这个城市的“准确无误的一面”,没有展现它的“风情和优雅”,诸如此类。很显然,每一个都灵人都以他自己的方式来看待这个城市、来爱这个城市,这也总是正当的。不过,出于对这些各种各样的观点的尊重,我要说,来Turin拍电影时,我最不愿意做的,就是把自己当作游客和这座城市联系起来,或者和城里招徕游客的汽车旅馆有什么联系。

在一部心理意义如此强烈的电影中,背景相对来说不那么重要。我还想说,我甚至从没想过要对帕维斯(Cesare Pavese)忠诚。关于这个主题,我唯一回想起来的自己说过的话,是安慰(Carlo) Muscetta(註3)的,也是安慰Einaudi的:我将尽我所能背叛原作的精神。

显然,这不是一个人是否能尽他所能的问题,这根本不是问题所在。如果把一个故事从构成它的词语中抽离出来,让故事本身具有艺术上的完整性,那么还剩下什么?你知道一个发生在你朋友身上的故事,这个故事和报纸上的故事差不多,它是一个我们曾有机会参与的事件,是我们想像的产物。这是一个新的起点。接下来的问题,是故事如何发展、成形,还有在这个事件产生的所有结果的影响下,怎样用另一种语言来讲述这件纯朴自然的事。事实上就这一点来说,原作的文本就能够发展下去了。我认为自己是个相当不错的读者,我之所以这样认为,唯一的原因就是在阅读过程中我可以完全忘记自己的职业。所以,故事的某些段落会给我带来巨大的影响,不过,这种影响在本质上是必然的、文字上的影响,也就是说,它和故事是否能搬上银幕并没有关系。这种情况下,很难决定是否放下这个故事。然而,受这个故事的引诱并犯下错误,却很容易。

在帕维斯的小说中,危险总是潜在的——毕竟,一个像〈純屬女人〉(Among Women Alone,即《女朋友們》所根據改編的小說)(註4)这样的故事,令人陶醉、引经据典,如散文一般;在五味陈杂的世界里无动于衷;在龙卷风中奇迹般地巍然不动。把这个故事原封不动地搬上银幕不但是不可能的,甚至还会对帕维斯本人造成危害。媒介的变化不可避免地会带来大幅度的修改。我并不想强调“特定的”电影质量,可是如果没有别的什么,这个术语确实有实际意义。如果当时采取了另一种方式,即电影完全服从文学,这应该也是可行的——比如,加上一个“说话人”的角色,读着帕维斯的作品,同时用画面配合文字。任何方式都是可能的。但是我根本不相信这种混合手段,既然我不相信,也就不可能做到忠实地采用这些方式。对文学作品的演绎要有艺术价值,要能使演绎不仅仅是演绎。对电影也是一样的。忠实于帕维斯的作品不会成为先验的、完全忠于原作的事实。我选择了这个故事,而不是其他故事,那肯定是有原因的。“原因”也许是最不合适的词。倒不如说,问题在于是什么让人逃避原因,转而就不可能理智地思考这个问题。一个评论家说,《女朋友们》是一部有才气的电影。可以说,这部电影是在某种迫力下完成的,但不是智慧的迫力——当然,有了限制,这种迫力是会存在的。还是用同一位评论家的说法,如果一部电影给予帕维斯的作品以“本质上正确的阐释”,那就说明这种选择本身就是忠实的保证,这是我唯一能为此而呈现善良的信仰的东西。那么这也不该成为问题,真正的问题应该是:电影的自主权,电影的效力。这就是为什么评论家们执意比较电影和小说,却会险险偏离正题。在我看来,Filippo Sacchi就已经偏离正题了,他是这些评论家中最伟大的一个。根据他的观点,罗西塔(Rosatta)的自杀有了具体的意义就会减弱它的感染力。就好像哪个自杀行为如果比另一个自杀行为更美,就会脱离它本来的轨道。Sacchi大概会争辩说,他指的是电影中的自杀,是电影中表现自杀的方式。这样一来我就没有什么好说的了,我无法表达我的失望,无法表达我在开头时提到的愤怒。我坚信我使罗西塔这个角色拥有了属于它自己的真实,我还要说,象征的约束会使它变得平庸。顺便说一下,我们应该记住在电影中,爱作为自杀的动机,它就等同于在对生活的厌倦上压上的那最后一根稻草,无力与生活连接起来,这也是帕维斯的动机。但如果把小说中的自杀以这样的方式搬上银幕,在任何情况下都会显得太过文学化了。大家都明白,对于我,文学化的绘画、音乐、电影改编的文学作品,都是最糟糕的。这也是为什么评论对我来说,是我读过的东西中观察力最强的。

电影既然涉及到了道德方面的内容,我们可以得出相似的观点。有些评论家谴责我,认为我没有把卡洛(Carlo)塑造成一个说方言的角色(註5)。我毫不犹豫地反驳:我憎恶重要的角色。我的职业是当一名导演,但是正如帕维斯所说,生活也是我的任务。生活在社会中,生活在某种环境中,和同伴们打交道,积累经验。我自然不会在执导电影时忘记这一切。我的经验、观点,我自己犯的错误——这些都是最最私人化的东西。假如我是忠诚的,但尽管有了我,这些东西还是都会渗透在我拍的电影中。如果电影成功了,任何人都能够把这些私人化的东西一眼辨别出来。如果人们没有觉察到它们的存在,那就意味着电影失败了。不过在美学层面上,电影是失败的,这是我想强调的一点。所以,你批评克蕾莉亚(Celia)这个角色让人困惑不解,我可以同意这个观点,也可以不同意(不过我确实同意),但这样一个角色是合情合理的(註6)。

如果能做到,我想把《女朋友们》中至少三分之一的内容都重新拍一次。当时是在最差的条件下拍的。开始时我们和一个电影公司合作,中断了两个半月之后,它被另一家公司收购了。两个半月是相当长的一段停顿。但最糟糕的是,这段时间都用来进行财务协商、谈判、面对面的讨论,也就是说,这是电影业乏味的一面,而导演应该忽略这一面,至少在拍电影期间忽略这些。一个关于人物的故事,情绪化的心理冲突,情感和氛围的发展,亲眼看着这些东西变成了商业交易,那是非常悲哀的——感受、情绪、氛围都要权衡钱财投资的得失。

对着不相识的人们一次又一次地解释这个故事,真让我沮丧(我不知道为什么,但有些故事就是没办法对有些人讲);发觉自己要面对这些反应、面对最不可思议的表达方式、听那些最奇怪的言论,比如有人问:“为什么不让Momina养一条狗,再让这条狗淹死在波河里?这样会更让人感动。”这些都让我沮丧。

幕后的事情都不算数,我同意这一点。但我无法忘记幕后的情景。我非常希望将来什么时候能够拍一部电影,和制片人完全达成一致,没有丑闻,没有打岔的事情——换句话说,在正常的条件下拍一部电影。正常:没有其他任何要求。我从来没有这样的好运气。

註釋

1. 原編註:《对帕维斯的忠实》,选自Cinema nuoei’O 76,1956年2月。英译,艾丽森·库柏。这封信是写给伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)的。

2. 肥按:儘管下面馬上有安導自述不想將都靈拍得美美的,把自己搞得像遊客。實則這部片的陋巷還在突顯出女主角克蕾莉亞的時尚味與這個城市間的格格不入;這麼一來,也將帶有鄉下氣息的人們,特別是片中出現的所有角色,給予鮮活的形象。

3. Carlo Muscetta,意大利颇有声望的文学评论家、文学作品编辑。当时他为都灵的出版商Einaudi工作,负责编辑一系列作品,其中就有帕维斯的小说。

4. 肥按:儘管沒機會讀到原著的樣貌,但仍可以簡述一下被拍成影片之後的故事大綱:在別人眼裡可以說是衣錦還鄉的克蕾莉亞從羅馬回到故鄉都靈(Turin),準備在她於羅馬服裝店的新的都靈分店當起店長。但都靈面對這位歸鄉客,並不怎麼懷好意,迎接克蕾莉亞的,是一位叫作羅西塔(Rosatta)的女子的自殺未遂;但她也因而結識了羅西塔身邊的四個女孩。能幹、精明的克蕾莉亞很快地與這四位女子成了好朋友,當然,這也就是片名所示。只是,安東尼奧尼並不滿足於只對女孩子進行描述,而是穿插了三個份量不輕的男性角色:建築師西薩(Cesare)、助手卡洛(Carlo)以及畫家羅倫佐(Lorenzo)。是在男女之間的價值觀、人生觀的對立,當然也有同性之間的差異,造成了一個循環的惡性化:羅西塔成功地自殺了,而其他人也不再過著之前的生活。

5. 儘管卡洛確實只是一個安身立命的保守男子,但他確實不需要操一口方言腔調。這才加強了他與克蕾莉亞最終沒有結合的惋惜:兩個其實是如此般配的一對。

6. 這語氣中是否帶有安導對飾演者Eleonora Rossi Drago的不滿,但卻沒有意識到,她其實賦予角色一種游離的氣質,更適合這個「局外人」角色。她令人困惑,反而突出了片末的決心。