《與安東尼奧尼一起的日子》:一部電影兩場戲以及兩個靈魂的交會

文/肥内

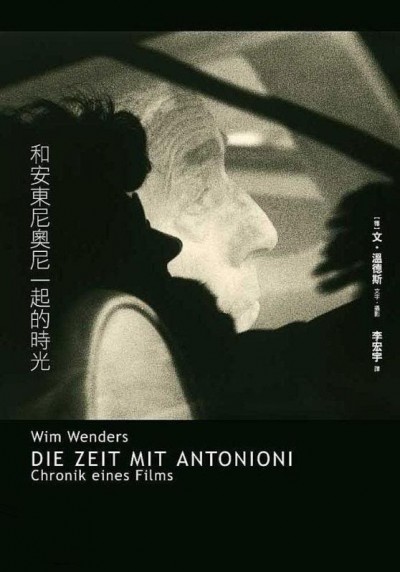

於一九八三年中風而得到失語症義大利大師導演米開朗基羅‧安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)甫於2007年7月過世了,而瑞典國寶級大師柏格曼(Ingmar Bergman)也才早他幾個小時才過世,這個世界頓時失去兩個現代電影最重要的導演。兩個月後,德國名導溫德斯(Wim Wenders)撰寫的這本《與安東尼奧尼一起的時光》中譯本在台灣推出了,事實上,這本書在電影拍完(1995年)旋即出版的書,於2004年以簡體字先在大陸出版,而我們卻要在大師過世之後,才有機會目睹這本書的印行。假設,柏格曼也有一本這種性質的書,恐怕也會在這個時機推出吧,可惜的是,柏格曼沒有那麼幸運。然而只要您是關切電影的讀者,仍然會為手上這本書感到悸動。這本書由溫德斯紀錄了他為安東尼奧尼闊別影壇十二年的作品《在雲端上的情與欲》(Al di là delle nuvole)當合作導演的完整拍攝過程。假如您希冀從這本文采豐美的日記挖掘大師創作的精髓,那顯然與觀察畢卡索(Pablo Picasso)作畫而希望因此習得大師手藝一樣地緣木求魚呢(註),再說,日記記錄的過程中,也多少反映出溫德斯的矛盾與掙扎,其中一些情緒性的反應恰恰來自大師無法言語的溝通失調。於是我們既無法看到大師話語的直接描述,更無法體會到拍攝現場大師的創作展現。但本書既沒有神秘化電影製作這項工藝,更沒有神聖化創作者這個角色。而是在摸索之中,體現了兩顆原本疏遠的靈魂,透過一部影片的創作過程,而靠得如此接近。

於是當我們讀到全書最後一句話「我無悔於陪伴米開朗基羅度過這段時光」(頁264)時,其實作者是在歷經多少的掙扎與艱辛之後,兢兢業業地說出這句話的。尤其這在他興奮地開始與安東尼奧尼合作之前,所無法預料到的結果。不過,既然溫德斯用上了「無悔」這個詞,則已經暗示了整個過程充滿了戲劇性起伏,且如剛剛提到的,其中還含有溫德斯一次又一次的衝突與妥協。

既然「…(電影)給了我們那麼多途徑來講述我們自己覺得非說不可的事情」(頁10),把拍電影當作生命矢志的安東尼奧尼最終還是得透過電影來「講述」他覺得非說不可的事情。基於對這位大師的尊敬與崇拜,溫德斯為了能讓大師在惡劣的外在條件下,完成這部非讓世人見到不可的作品,在洽談過程中,他自己卻先後完成了三部作品,包括《直到世界末日》(Until the End of the World,1991)、作為《慾望之翼》(Der Himmel über Berlin,1987)續集的《咫尺天涯》(Faraway, So Close,1993)以及籌拍過程「抽空」拍的、用來紀念電影一百年的小片子《里斯本的故事》(Lisbon Story,1995)等。在此對溫德斯的創作情況的略述是有必要的,因為對於熟悉這些作品的讀者來說,首先能夠瞭解溫德斯自己的轉變,同時也大概能夠體會到這個曾經因為《巴黎德州》(Paris, Texas,1984)與《慾望之翼》而聲勢扶搖直上的導演,現在,要壓低自己的姿態,來配合完成一部最後可能不屬於自己的影片,對他來說,這個處境有多麼艱難了。

如此一來,我們跟隨著溫德斯的記載,影片的逐漸成形,我們基本上算是見證了另一場戲外戲的上演,雖然這麼形容似乎有些看好戲的心態,不過作為影片的週邊產品,這本日記的付梓本來也就背負了被當作茶餘飯後話題的下場。只是在當作研究或者純粹觀影樂趣外一筆,被談論的情況則略有所不同罷了。人生都能如戲了,這種牽涉到許多人(與人性)的拍電影過程,當然是相當具戲劇性的,也因而有許多把「拍電影」當題材的電影--我們稱為「秘辛電影」--像是《八又二分之一》(8 1/2,1963)、《日以作夜》(La Nuit Américaine,1973)、《開麥拉狂想曲》(Living in Oblivion,1995)、《星塵往事》(Stardust Memories,1980)……等等。既然把它當作一場絕妙又相當戲劇化的好戲,我們大可把全書解構一下,儘管它其實是依據時序排列的。

首先是包含著這個合作計畫產生的「開端」部分,一如前文所提到,這個計畫的形成也歷經波折,以致於溫德斯自己已經先後拍完三部作品了;甚至為了追溯與大師的姻緣,溫德斯還追憶了大師中風之前,在1982年的坎城影展上會面的情況。這個歷經波折的計畫也由改編安東尼奧尼的一個短篇,最後成為由一個主軸串連起四個獨立故事的影片(然而此時確定的四個故事,後來還有所更動,顯見拍電影要比人生還要有變動得多了),安東尼奧尼主要執導四個獨立段落,而溫德斯則拍攝那個穿針引線的軸心。從實際意義看來,溫德斯的部分顯得有點多餘--但他的協助後來證明還是相當需要的--他更大的作用是為了給製片人一個定心丸,以便集資。然而,在上這條賊船之前,溫德斯與製片人、導演達成的共識也埋下日後衝突的地雷:「…我首要的考慮,一直是米開朗基羅應該做他的電影」(頁18)。

一如好萊塢標準戲劇安排:一旦主角下了一個決定(往往是有問題的決定,否則故事便無法展開了)之後,他首先便要面對抉擇帶來的衝突,並且在比重相對重得多的整個第二幕,主角都得面臨這些衝突,並想辦法克服這些衝突。在溫德斯踏上片場的第一天起,他首先得面對「一山不容二虎」的窘境,影片找來了美國、法國、義大利等不同國家的演員,在失語症的安東尼奧尼眼裡看來,會多國語言的溫德斯本身就已經成為一個礙眼的元素。加上溫德斯也無法確切掌握的溝通過程,使得溫德斯一來就感到受來自大師的壓迫感。雖然溫德斯對於大師的自我防備頗能理解,但溝通問題仍然成為整個拍攝過程中不可或缺的爭端。

再者,則是溫德斯對於大師拍攝手法的不理解,在某種程度來說,這反而是溫德斯老練的經驗造成他與大師之間的意見差異。比如他無法理解大師大量且不節制地使用便變焦鏡頭(zoom in或zoom out),這種違反自然視覺原理的技法,已經在很久之前便被捨棄不用,只有少數導演能夠持續運用且不至於濫用,一如阿特曼(Robert Altman)或波蘭斯基(Roman Polanski)以及一些紀錄片導演。雖然事後證明,安東尼奧尼也是箇中好手,不過,在拍片現場,溫德斯的疑慮有時候也不是白擔心的。除了變焦鏡頭,大師也經常出雙機拍攝,但問題是這個雙機卻往往具有非常近似的取景構圖,甚至在其中一台攝影機以手持方式拍攝,而會進入另一台攝影機的拍攝路線而穿了幫,這個拍攝手法,也讓溫德斯大感困惑。雖然若以拍攝的年資來說,溫德斯晚了大師至少二十年,於是他更難想像究竟大師的腦海裡是怎麼構成這部影片的:「這部電影在為自己尋找什麼樣的語言,我真的一頭霧水。」(頁43)。就在他一邊期待大師要把影片拍出來的同時,也懷疑大師腦海裡到底有沒有這部片的完整圖像,「我再次自問:在他腦海裡到底有沒有為下一場拍攝做好準備?是不是該補幾個特寫鏡頭?大家都矇在鼓裡」(頁34)。

於是,溝通障礙使得大師拍片手法看起來更加神秘了,尤其在溫德斯的目睹之下,許多次可能會搞砸的鏡頭,卻奇蹟似地被大師拍得極好,「很難理解他的大腦是怎麼運作的:能夠理解語言,卻不能製造語言,無論是寫還是說。…他卻還能掌控一部電影,以熟練和自信執導它,從而把他內心的景象投射成外部的真實世界。這一切顯得尤其非比尋常…給我留下最深的印象,也是他顯示出自己對影片完全掌控的一場戲根本不是來自劇本,而是從現場與情境中臨時創造的,並且是以一種非米開朗基羅不可的方式」(頁65)。

這些衝突,將維持在這長長的拍攝過程之中。在這種天(自己身為創作者的天性)人(面對大師)交戰的局面裡,溫德斯只好不斷地以兩個理由說服自己:一是同情大師的現狀,「當我想像如果我像他那樣,只能在腦子裡解決一切卻無法與外界作任何溝通,我肯定早瘋了。」(頁103);二是這一切的努力只為了幫大師完成屬於他的作品,「儘管年事已高、身帶殘疾,他爭取到這部他等待十二年的電影!」(頁205)這些同情與諒解,最後往往會讓溫德斯感到是必要的,「…我記起有幾次米開朗基羅的眼裡閃著淚光。當某個鏡頭如他所期待地拍成,或是在一些誤解之後我們終於明白他的要求,他就會感動。…看到這個驕傲和「貴族氣」的男人,一生中從不流露一絲軟弱,此刻卻如此纖細敏感,有時又那麼柔弱易碎,或許我們都該好好思索一下自己的「堅強」到底是怎麼回事」(頁36)。

整個拍攝階段的衝突,將在一個小高潮中結束,那就是安東尼奧尼先完成了他那部份的拍攝工作。雖然溫德斯的預言「想到這幾天是他在攝影機後面的最後日子,米開朗基羅一定極度痛苦」(頁174)並沒有成真--整整十年之後,安東尼奧尼又再次復出,在一部由三個獨立段落集合的電影《愛神》(Eros,2004)中拍攝了第一段--但看著當時的情況,誰都不可能料想得到大師居然還有辦法再拍電影。誰又能說王家衛與索德柏格(Steven Soderbergh)兩人在《愛神》裡拍攝的部分不是一種保障大師拍片的手段?甚至也許連另外兩段原先都要由大師來拍攝也不一定。

這一齣戲還得經歷過一個小衝突與一個以更大的衝突作為高潮,之後才以和解作為圓滿結局。前一個小衝突在於大師否定了溫德斯執導部分的劇本,顯然是因為溫德斯的原始劇本對於大師自己的四段影片有著太多的聯繫;在此埋下更大的衝突在於,由於大師不明確的反對,使得他對溫德斯完成的部分大加刪減,而導致更大的衝突,「從他屬意的剪輯版本中,米開朗基羅已向我明確表態,他說的大約是:『別動我的電影!我的故事不需要什麼框架,它們自己就能立起來。』」(頁262)對於長年擔任自己影片製片人的溫德斯來說,他對於自己的創作也保持著相當的自尊與堅持。身為主角,他得再次面臨抉擇,做出讓整個戲要嘛喜劇收場,要嘛悲劇收場的決定:「那麼為什麼我要花幾年的時間投入到米開朗基羅的這場冒險?就為了讓我們兩人現在反目成仇嗎?我最初的願望,不正是要幫助他、證明他仍然有能力拍出一部電影,他的電影,也許是他的最後一部電影嗎?」(頁262)是這般掙扎令他痛苦但仍舊光榮地做下決定:繼續拍完。「這部電影在1995年9月3日在威尼斯首映,它的確是米開朗基羅的電影,在非常艱難的情況下,他不顧一切地為之奮鬥。他在這個過程中製造了無數奇蹟,這是他等待了十二年的一刻。」(頁263~264)

這本日記雖然可能真的一開始便成為影片的週邊產品(另一個週邊產品是由安東尼奧尼的妻子作總導演的紀錄片,這部紀錄片在後來發行的DVD裡被當作花絮附贈給觀眾,不過可惜花絮裡並沒有看到溫德斯形容紀錄片的素材時展現出大師的風姿:「沒有配上聲音,完全顯不出米開朗基羅不能說話—事實上在影片裡他有模有樣地與周遭溝通著。透過姿勢和手勢,他真的指揮了整部電影」,頁129),隨著影片的拍攝,敘述者自己也開始牽涉更多的情感要素進去。溫德斯對大師的描寫,從開始時他感覺自己立場的微妙與尷尬,一直到對大師情緒起伏上的回應,文中記載他與大師的爭鬥甚至可以看成因為情感因素而引發的自然反應。這本日記已經不再是一個導演紀錄另一個導演的過程,而是一個思緒細膩的人對一位朋友的記載。如果這本日記沒能符合讀者對揭開影片的創作核心,以及導演的思索過程的要求,那麼最起碼,它揭示了兩個電影工作者的真誠,同時也喚起了讀者對這部影片的好奇,而好好地觀賞這部影片肯定是兩位導演一切努力的最終願望。

註:巴贊(André Bazin)在評論法國導演克魯索(Henri-Georges Clouzot)於一九五六年攝製的紀錄片《畢卡索的秘密》(Le Mystère Picasso)時指出:「如果說影片為我們提供了一個值得記取的經驗,那就是觀察一位畫家作畫並不能解開藝術家天才之謎(這是不言可喻的),甚至看不出他的藝術奧秘。」,《電影是什麼?》,1958,崔君衍譯,遠流出版社,1995,頁221。

编者注:本文最初于2008年发表于台湾国家图书馆《出版快讯》,此次发表前作者有细微改动。