可視的三種客體

1.《陌生女子的來信》那兩個樓梯鏡頭

重複看這個段落,才意識到,歐弗斯處理觀點時的嚴謹,在這兩場戲中,反而另外造成更豐富的效果。

如果沒有記錯,為了將這部「書信體」小說改成影片,除去「添加」的讀信場段──即男主角的觀點──之外,所有閃回──亦即也可能是男主角的「想像」畫面──基本上為了統一為女主角的主觀觀點(一如原著所表現的那樣),所以女主角必然出現在所有的閃回場段中。

這本身就有一個暗示:男主角透過這種方式追憶女主角;另一方面,攝影機可以更堂而皇之地聚焦在女主角的活動上。這當然是主觀敘述設定上的好處。

那麼,兩次的樓梯戲更加凸顯了這一點,這也是為何歐弗斯在重複中賦予它們差異:前一次,鏡頭先停駐在坐在樓梯間等門的麗莎身上。然後,她聽到布萊德回來的聲音,只能是聲音,因為在樓上的她看不到樓下的情況。當然,恰好就是聲音,成就了這部影片,讓它可以獨立於原著而存在。然後攝影機陪著她看著布萊德帶著女伴回來。攝影機起的是陪伴作用,但它不自然地移動,除了一邊搭配麗莎藏匿的行動之外,同時還為下一次它自己的出場做準備。

於是來到第二此的樓梯戲,麗莎與布萊德一起從外面回來。同樣的對白「誰啊?」「布萊德。」「早安啊!布萊德先生!」這樣的對白成為了一種「通關密語」──就像是《泯滅天使》中的反覆魔咒一樣──,可是攝影機這回是在外面拍攝他們一起進樓。然後,攝影機在他們走入住宅大門後,就提前等在之前麗莎駐足的角落,並且以同樣那個「不自然」的運動方式,遍覽這對情人的移動路線。

攝影機在此擔任了一種宿命論者的角色,同時它也搭配導演的意志,一起在見證這場悲劇的同時,達到設置懸念的工作──雖然這種效果對這部片來說幾乎是微不足道。但更重要的是,這裡的「手法」強化了歐弗斯這位導演的標誌性特徵;同時卻不妨礙影片自身的完整性與飽滿度。歐弗斯作為最偉大的導演,當之無愧。[2012.04.18]

2.對《秋刀魚之味》那「抽風機」似的東西之思考

[剪裁自給朋友的信]

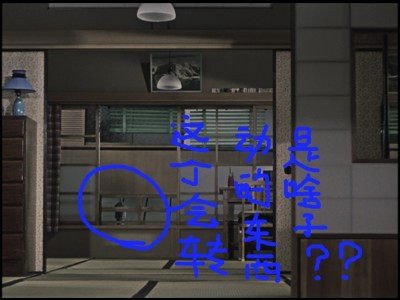

那個像抽風機的東西(姑且稱「轉轉」)我沒法叫出名字,本想說是排煙機?

但從這個空間對應來說,「轉轉」所在的位置應該是前庭院的屋簷,所以不曉得是幹嘛用,畢竟前庭院不需要「排煙」。

而你特別注意到這個且提出詮釋的可能──代表著外在時光流動;或者父女情感的持續──,也無不可。

特別是對應前一次出現這個場景(父親上樓來安慰女兒)時,這個「轉轉」被窗戶擋到了──亦即小津刻意安排它在這個分離的場景出場,必然有理由。

總之,不管它是什麼,看起來不是一個「臨時」安裝的東西。(2012.04.09)

今天讀《審美經驗現象學》(老實說,這本書因為翻譯,可讓我「苦」讀了…),裡頭一段話:

當繪畫向我呈現一個我能辨識和描述的物體時,我叫得出名字的這個物體不等於繪畫再現的物體。(157頁)

在這一章中,杜夫涵區分了三種「客體」(書中翻「對象」):

自然客體、符徵客體以及審美客體。

與這三個客體對應的符旨情況,約略是:自然客體無符旨,它本身指向自然;符徵客體基本上由符旨的意念發想而來,因而兩者可以分離;至於審美客體的符旨即它自身,兩者不可分割。

所以在前面一點的段落中,他這麼說:

我們對符旨作用的漠視使我們可以對任何看來是真正的審美客體不採取漠視態度了。(154頁)

也就是說,當我們脫離了客體被限定的定位時,我們才能更積極地看見它所現呈的形式。

在這種情況下,審美客體的符旨──既然符旨即客體自身──就會像杜夫涵又在更前面的段落中所說那樣:

符旨並不意味著再現(審美)客體對世界事物的模仿,它只意味著再現了或說出了某種東西,即使這某種東西是不可辨認的。(151頁)

由此,你在推敲一下《秋刀魚之味》第一場戲最後一個鏡頭:周吉辦公室外頭的煙囪(上圖)。

那個片末「轉轉」的東西,已經出現在片頭。若搭配它旁邊的煙,事實上,就跟Torys酒吧的兩個天花板鏡頭的意味類似:一件事的開端。這個「框中框」所暗喻的意義,也就有很多種解讀了。

不過顯而易見的是,你對片末這看似「抽風機」的東西所做的解釋,方向肯定是對的,哪怕我們無法正確說出它的「名字」。

可現在,透過結構性的分解,不管它叫什麼,都無法動搖那份「綿延、持續」的意象。[2012.04.18]

3.三種客體

這是上週就該記下的筆記:自然對象、符徵對象與審美對象。

當時第一時間想到的,是《血戰七強盜》片末決鬥後的那顆石頭(下圖)。

作為一個自然客體,它向外指向這一谷地,從地貌到岩石的形態和組成成分。

作為一個符徵客體,它或許透過的「形似」的設計,將前景這貪婪的死者與中景這顆後來成為前警長憑靠的物體,連帶象徵為一種「恆常」的人性;而執法者也因為這種「穩定性」而恆常地存在。

作為一個審美客體,觀者可以完全無視以上意涵,純粹從造型上的美感來看,這幅畫面帶有幾層感官上是美的面向:輪廓、節奏、層次,構圖。雖然以上種種的鑑賞機制,終究要引出一些「論述」,好比說,前景的錢箱,在透視的佈局下,前警長像是踩在它上面(以此來守護它──可這個動機遠非前警長追捕犯人的初衷)。或者說,警長、死者、錢箱這三個元素所構成的穩定三角,一方面呼應了其中兩元素本身的三角構圖,一方面也在完成一個大三角的情況下,營構出一種荒野生態圖:警長(法律)-壞蛋(秩序破壞者)-邊界(一種區分正邪的界線;在本片中,這個概念被具體化為這只錢箱,這是在影片藉由「漫遊」方式體現一種逃逸與追蹤路線下,所做出的轉移)。

於是我想,審美對象雖一方面在觀者盡可能降低符旨面向,但在自行建構意義的過程中,往往仍要回到它作為符徵對象時的處理情況──這畢竟是它之所以存在的理由。因此,最終仍多少要回到符旨問題上;只是,對於其在離心狀態下所可能指向的語境範疇,似乎還可以稍微避開,這樣或許就可以稍微不去關注潛在的「錯時性」問題。[2012.04.26]

你看电影是不是一格一格地看?

哈哈~怎麼可能~

《秋刀魚》中那個「轉轉」,要不是學長的提問,我也不會在意。

他問的是片末那個轉轉;而我突然靈光一現,覺得這東西不太可能是到了片末才出現。

於是我先去找了一下前面女兒房間的戲,發現這個轉轉還刻意被「隱藏」起來。

也就是說,它在這個空間中,還不是時候該出現。

於是我又往前找,因為我印象中,第一場戲應該有類似的東西。

結果果然發現了它(也就是第二張圖顯示的那個)。