黑內的電影思想

植草甚一 作

許南村 譯

原載《劇場》第2期

肥內 登打

——畢竟阿蘭‧黑內對於電影持著什麼樣的看法?

自從他的《夜與霧》發表之後,這個問題便開始為法國的影評家們所熱切關心了。自1957年迄今,一切的文藝週刊和電影的專門雜誌,為了究問黑內的想法,已經舉行了17次的對談。這當中也包括以文化特使訪日中的青年影評家摩利斯‧慕利葉在雜誌上的談話,以及在五月號《電影藝術》誌上刊登法國《電影雜誌》所載對談等等。

自去年起,在法國開始出版一種各個導演的《今日電影》叢書,到最近已出了20冊。其中第五冊由賈士頓‧布奴爾執筆的阿蘭‧黑內研究,尤其做出了卓越的研究成果。在這本書中有一專章以17頁的篇幅編輯了上述17次對談和黑內的重要議論,是很引起人們的興味的。由於編集了各方面人士對談記錄的一部份,所以有前後欠連貫或說明不足之處。這裡試著將讀之而發人猛省的若干節稍予形式的改變介紹於下。之所以要改變形式者,是因為原文中多質詢的體裁,太過佔據篇幅之故。

*****

我自小便時常要看電影。雖說有聲電影發生的時候我還只是個小學生,然而對於那些看了相當多無聲電影而批評有聲電影的人們的想法,是很能同情的。我當時也認為默片較好,加了聲固然也不錯,但總是不喜歡有聲電影。

這樣一來,製作了《廣島之戀》,便是一大進步了罷。但在我只是想繞個遠路,做各樣的嘗試罷了。在製作電影中,受到布紐爾的作品,考克多的《奧菲》,以及安東尼奧尼、奧森‧威爾斯或愛森斯坦、維斯康堤諸家的影響。我自己都以為這種影響的方式是極其微妙的。然而到底怎麼影響了我,我也說不清楚的。比方說最近又看了希區考克的《棘手摧花》(96|97)竟比1944年看時還要受感動呢。使我最吃驚的是,我發現到我在《廣島之戀》中差不不知不覺地模仿了希區考克的一個shot。這是一種十分明顯的影響,可是我自己卻一點也不曾注意到。所以說到受了誰的影響的問題,實在是很難得分清楚的。

但談到《廣島之戀》與什麼最為彷彿時,便得指出沙夏‧季特里的《騙子的故事》了。這片子是我14歲時看的,卻竟而成了季特里迷了。現在當我想起看到《好運氣》的移動攝影機而嘆服不已的情形,也會覺得滿心愉快呢。在汽車的頂上載著攝影機從事移動攝影機之際,季特里竟使一個女角說:「你瞧,這就是電影啊。它常常要把攝影機裝在車頂上」。電影竟成了敘述自己的感想的東西,實在叫人拍案驚奇。

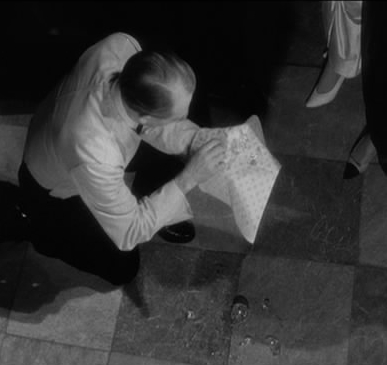

還有記得在觀看《霧的防波堤》時,其中蔣‧賈萬從窗中窺探之際和米歇爾‧摩根的眼色相遇得那麼神巧,致使我為之十分震驚。這並不是因為其中shot連結的方式使我喫驚。我所一向喜歡的是電影裡那些描寫著一種沈悶的,無聊的時間的場合。但這一照面卻又有一種反逆的效果,我以使我躍然而喜了。再說我之所以格外喜歡賈克‧貝克的《別碰贓款》,是因為它自始至終,在時間上都是一種徒然的、沈悶的演出之故。

*****

我是在鄉下長大的,所以頗為巴黎的魅力所蠱惑。這種蠱惑毋寧可以說是都市對於一個鄉巴佬的蠱惑來得妥當罷。總之,我以16毫米拍的第一部長篇是以巴黎為主體的。我想以12歲時對巴黎的感動為題,而以日記的風格予以紀錄。這個已遺佚,但終於被稱為「開麥拉筆的作品」了。後來讀路易‧阿拉貢的《巴黎的鄉下佬》時,頗驚喜於其對巴黎的同感,致於有吾道不孤的感覺。

有一件事希望不要被誤解的,就是我不應當被稱做是Art Film之父。我什麼也不曾發明過,對於別的法國人圈子內也不曾有所發明。一切都是魯契阿諾‧恩梅斯和朱斯大‧固爾的功績,而我只是承享二位的餘蔭罷了。在此以前有過一個為恩梅斯而冒了那麼大險的製片家嗎?——一個也沒有過!

輪到我自己,我是從來也不曾有過製作一個Art Film的念頭的。我的《梵谷》並不想說明梵谷這個畫家,而是將畫家的想像的生活,藉著梵谷的畫來予以敘說罷了。我因此著重在它的細節,而不曾想要說明梵谷的價值或欣賞方法等。

《廣島之戀》得了獎。有人問我原來有沒有這個自信,我卻預料是不會得獎的。電影到了剪接階段,才開始稍具型態和意義。有人說這個片子的構成有音樂性,但我在作曲上的知識是零分的。然而如若說它是一種主題與變奏底對立形式,則或無不可罷。因為只要我們一看樂譜就曉得:大凡像四重奏那樣有主題和變奏的形式,在其不斷的反覆之後,節奏便漫漫地趨於終結了。

*****

——青年電影作家該朝著哪個方向去呢?

對於這個問題,由於我自己是一個孤立底存在,所以無由作答了。如果把這個問題限定作我自己本身的未來的道路的話,我倒是想著應該有一種一方面接近小說的形式,而又不同於小說的製作形式的新的電影型態罷。我想電影的文體,(97|98)實際上是尚未被發現的。我所追求的是和實際生活一樣被徒然支使的時間。我對於歌劇感到一種魅力,但要如何利用它來使電影活起來,實在是個非常困難的問題。

總之,我注定了要在如今這種孤立底現狀中,做許多工作了。我的作品其實是一向沒有什麼message的。這一點頗受人誤解。我只想到:對於某一個主題,應該怎樣作個人的理解,又怎樣將這種感受率直地表現出來。同時我的一切作品全是別人訂洽得來的,所以很難認出我自己是作家,而且因此便不好貫進自己的message了。我和觀眾一樣會產生疑難,甚至也能提出質疑,卻不能任意作答的。固然有人說作家儘管沈默而不必作任何解答,然而在我,是因為自己本就不是作家,所以也無從作答了。

在我的電影中,向來不曾使用過overlap。有人詢及是否對於overlap有特殊的憎惡。實則並不然的。而在從前看電影的時候毋寧還滿喜歡呢。不過像我這種人,是沒法被封鎖在一個充滿各種規則的世界裡的人。我對規律法則幾乎有了一種恐懼感的。所以我就不太用向來的一些特殊技巧;但這並不是就說我認為向來的技巧是無效的。說某種技法是老了所以不行了,是一種錯誤。這些過去的技法一定會再度帶著新新的氣息復活起來的。這就好像一個人說因為它是19世紀小說家拿手的文體,所以不能再用了一樣的錯誤。然而倘若死板的接受了這種文體,則小說便進步不了的了。在電影上也是這個道理。

有人說我是個寫實主義者。但看過了《去年在馬里昂巴》之後的人,又以為它離開了寫實主義很遠,而頗為詫異。就如馬賽爾‧普魯斯特所說的,因為在這個世界上每個人一方面是一種相同底存在,而又同時顯得各不相同,所以人與人之間的交通便不很容易了。電影也不例外。再加上電影具有一種將真實世界予以擴充而表現出來的特質,所以它的傳達便發生了差錯。

*****

電影肩負了一種必須將各式的藝術形式綜合起來的任務。我在《去年在馬里昂巴》所嘗試的是,想在音樂性、詩的構成上加上歌劇性的東西。那是一種藉著返覆而生的咒術一般的東西,或使對談者的人突然沈默起來,而後又談起話的這種類似歌劇的手法。有一部計畫要拍的《哈利‧狄更生冒險記》,很想將它拍成好像布蘭克西的雕刻《海豹》那樣可以供自任何角度去予以觀賞的電影。

像美術電影那種短篇,音樂便是它的極重要的要素。或者可以說音樂幾乎成了主體罷。使開麥拉移動的畫面的流瀉,以及編集靜止的shot,加上節奏性的躍動,便是音樂底力量。在《夜與霧》裡,作曲家漢斯‧愛斯勒,在當電影本身的意像強烈的時候,就使音樂變成一種輕柔的調子。他便這樣使得那在背後的東西,即要將人從孤絕中拯救出來的心情,以及由之而生的希望的感覺襯托出來了。

然而我卻曾聽說安東尼奧尼認為意像與音樂毫無關係而頗為喫驚。倘若按他的說法,將橋凡尼‧弗斯克的音樂從《吶喊》一片中除去,究竟還成了什麼東西呢?我常有藉著台詞來加強意像的習慣,而且用得過火了,便常為批評家們所非難。也許這些指責是對的,但我仍然以為這樣頗足以增強意像,所以這個方法是很可以用的。

總而言之,就我自己的情況來說,在剪接的過程中,音樂性的處理是十分必要的。比方說要將一個意像與許多意像連接的時候有何種程度的結實感,便端賴音樂性的要素了。(98|99)在剪接短篇《全世界的記憶》時,便以克魯多‧外爾的歌劇《黑闇的婦人》中的旋律為啟。史特拉汶斯基的音樂也很能影響我,所以在《為繆司引誘了的阿波羅》便有強烈的影響了。

現在來談談色彩的功能罷。在《夜與霧》中,我將強制收容所依樣予以再現,所以還滿寫實的。短篇《苯乙稀之歌》中,卻反而將色彩忽強忽弱。到現在,往往在常識上先在腦子裡有了色彩的「有聲電影」的知識。而雖然製作黑白默片成了此後研究的題目,而色彩之為寫實與否或兼而有之,也成了我們研究的題目了。

既使在《廣島之戀》中,也從來不曾想到要作為死了的人們的紀念碑的。我毋寧更深地想到生存的意義。因為我們到處看見死亡,也因而格外激然地看見做為其反動的生的衝動。這或者是極為平凡的心理的現實罷。而性解放的必要之感,也為這種心理的現實所說明了。

瑪格麗特‧莒哈斯嘗說我常常將自己的電影當衣服去穿。實則也是如此。每個電影作家都這個感覺的,而在拍攝之際,更是怎麼也脫不下這件衣服。而我又在完成了一部作品時,又不能立刻調換到另一個工作的開始去。那些有message的導演,一定因為早就有了想表達的東西,所以會很快地開始下一個工作的罷。我常常被問到這個或那個題材如何,而頗為煩惱。因為我一直只是導別人要求的片子。我常常想:倘若一旦我能從這種契約要求中得了自由,該有多麼好。老實說,我真厭透了這種光只為人剪接編集的工作,沒有比這個更損耗人的精神的了。

登打後記:文中幾乎採用了完整的譯文,除了幾處的人名、片名之外;還有非常少數的地方,試圖將可能需要改正的地方做了一點修飾。(2012.05.13下午)