从弗洛伊德到列侬,或从《瓦尔特保卫萨拉热窝》到马拉多纳

今天,那些曾在二三十年前红遍大陆的东欧二战影片已成为70后与更早一代人的怀旧及把玩之物,先锋音乐团体“美好药店”直接将“请给我放大一张表妹的照片”(此为《瓦尔特保卫萨拉热窝》一片中游击队员的接头暗号)作为歌曲标题,这是时间和空间被记忆搭接的例子。记忆所具的跨时空特性虽神秘但并不稀奇,毕竟每个人都是时间骑士,是跨时空高手。但说到实际生活中(包括物理肉身或虚拟网络世界)的人际关系也有如此诡谲特性就让人匪夷所思了。

今天,那些曾在二三十年前红遍大陆的东欧二战影片已成为70后与更早一代人的怀旧及把玩之物,先锋音乐团体“美好药店”直接将“请给我放大一张表妹的照片”(此为《瓦尔特保卫萨拉热窝》一片中游击队员的接头暗号)作为歌曲标题,这是时间和空间被记忆搭接的例子。记忆所具的跨时空特性虽神秘但并不稀奇,毕竟每个人都是时间骑士,是跨时空高手。但说到实际生活中(包括物理肉身或虚拟网络世界)的人际关系也有如此诡谲特性就让人匪夷所思了。

还是从1972年的前南影片《瓦尔特保卫萨拉热窝》(Walter Defends Sarajevo)说起。该片演职人员,从导演,到主演再到配乐师或许都不曾想到他们凭爱国热情拍就的影片在30多年后的东方中国依旧会被人反复提起,前南和中国大陆间的物理距似乎并不存在。演职人员和中国观众搭上线的最直接方法当然是因电影公映所形成的一代人共同记忆——比如,配乐师阿德米克(Bojan Adamič)为该片写的配乐已成为大陆那一代影迷的记忆药引,铜管乐一旦奏起,我们即刻能暂离肉身世界回到被青灰色硝烟所弥漫的陌生战场——但除之外,亦存在更多渠道联系彼此,比如1999年北约B52“误炸”中国驻南联盟大使馆,《瓦尔特》一片的主演韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇(Velimir ‘Bata’ Zivojinovic)同志曾前往医院看望远道而来的中国伤者。另一条更长更曲折的联系线路可以是这样的:上世纪80年代,前南时期的著名乐队“Zabranjeno Pušenje”发表了以《瓦尔特保卫萨拉热窝》命名的首张专辑,首曲基调是电影主题曲,歌词更是直接采样了那段著名的片尾对白(两个德国军官俯视萨拉热窝时的感慨)。

德军上校:自打来到萨拉热窝,我一直在找瓦尔特,可找不到。现在,我就要走了,我知道他是谁。

盖世太保:瓦尔特是谁?您现在告诉我,赶紧的!

德军上校:我指给你看…你看这座城市(镜头摇拍萨拉热窝)…这就是瓦尔特。

这里要说的是关系及如何关系(link)的问题,事实上世界上任何两个人(或事物)之间的关系远非物理距离所区隔的那么远,你和马其顿共和国的小学生并不遥远,你和美国国土安全局局长之间也不遥远,你和泸沽湖大嘴村村长还是不远。现在我们以两位早已过世的名人做个练习,他们分别是约翰·列侬(John Lennon)和西格蒙德·弗洛伊德。上世纪初,弗洛伊德邀请同时代著名心理学家阿德勒(Alfred Adler)参加自己的“周三心理家庭沙龙”(精神分析运动的发源地)。阿德勒后因理论分歧和弗洛伊德分道扬镳,他的女儿玛格特·阿德勒(Margot Adler)是国家公共广播电台(National Public Radio, NPR)的创始人,小阿德勒事业起步于世界广播联盟有限公司(WBAI;World Broadcast Associates, Inc),在那里她和莉莎·瑞(Lisa Ryan)一道工作,莉莎是著名演员罗伯特·瑞(Robert Ryan)——1969年的西部片《落日黄沙》(the Wild Bunch)是其较为人知的一部片子——的女儿。老瑞生活在纽约曼哈顿上西城中央公园旁的达科塔(Dakota)公寓楼,在其去世前不久,留下11间屋子的公寓给约列侬和小野·洋子(Yoko Ono)租住。最终老瑞把这些不动产卖给了列侬。1980年12月,列侬在该公寓外被杀,偶然间使达科塔公寓楼成了乐迷圣地,还带动了一方经济。当然,如果我们从人丁兴旺的弗洛伊德家族直接入手,联系起老弗洛伊德和列侬所需的中间连接数将会更少。

这看上去有点乱?瓦尔特、无烟大乐队、库斯图里卡、美好药店、弗洛伊德、阿德勒、老瑞、列侬……人物纷乱复杂,看似遥远的人际关系却被奇怪的力量圈于一个小世界(Small World)。众多人物间的幽微联系,你也会在自己的日常生活中发现,比如你会偶然得知男友的前女友“居然”和你朋友的朋友相互认识,比如饭局里的陌生烟友经过几个中间熟人后和你拉近了心理距离,此时“世界真小”便会脱您的口而出。

1967年,哈佛心理学家斯坦利·米尔格兰(Stanley Milgram)——他更著名的试验是与“路西法效应”试验齐名的“权威服从”电击试验,常被拿来解释人类的平庸之恶,故有人送给他一个绰号:“电醒世界的人”——请美国中西部地区奥马哈(Omaha)的志愿者参加其主持的社会心理学实验,志愿者被要求将一个包裹邮寄给指定的波士顿(两地距离一千三百多公里)陌生收件人。初始寄件者和最终收件人并不认识,他仅有最终收件人的姓名、大略特征及居于波士顿这些基本信息,寄件者允许将包裹传给一位可能更知道该如何找到最终收件人的亲友或朋友,再由他们将包裹传给下一位中间人。最终,64个包裹成功送到最终收件人手中,平均所需的中间人是五位,也就是说在起点到终点间形成了所谓的“6链线路”(6-linked chain),这是首次以试验的方法证实了“六度分隔”(Six Degrees of Separation)现象的存在,该理论简单的说就是任意两个人的(平均)人际距离为六。2000年后一些网络公司也在自己的社交网络上进行过类似试验,除中间连接数稍有不同外,“小世界”是确定存在的。这样,不论多大胆的人际联系游戏对于绝大多数人而言都将会有解,也许你可以试着找找郭德纲和本拉登之间是如何联系的。

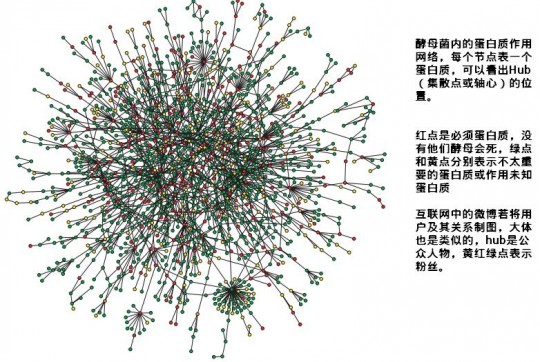

作为心理学家的米尔格兰采用社会学试验这种大家喜闻乐见的方式将“6度分隔理论”普及给大众,而其后的数学家们——其中一位名叫邓肯华兹(Duncan J. Watts)的青年数学家曾埋首解决蛐蛐为何集体欢唱的有趣问题,他无意间听到父亲说起六度分隔理论而转行专事更好玩的网络理论研究——物理学家及网络科学家们显然比米尔格兰走的更远。2000年后,巴拉巴西(Albert-László Barabási)提出“无尺度网络”(Scale-free Network)之概念,上述提及的“6度分隔理论”只不过是这类网络的一个特性,而幂次(Power Law)分布则是此类网络的另一重要规律。幂次分布和我们在生活中见到的一些现象不同。比如人的身高和体重的分布遵循高斯正态分布,即大多数人的身高是中等高度,特高或特矮的人都占少数,整个曲线呈现“钟形”(Bell Curve),智商分布亦是如此,愚钝者和天才总是少数,而全球70亿人中的绝大多数是象我你这样的庸人。而在无尺度网络中,数量-特性之分布则是偏移的不对称的(Skewed),就大多数社会形态而言,其社会财富分布总是大多数人占有少数社会财富,而少数人占有社会财富的大多数。2011年秋,齐泽克(Slavoj Zizek)为占领华尔街运动推波助澜的演讲就说的很明白:“在美国……30年前,最顶端10%美国富人的财富是总体国家财富的3分之1,但是到了今天,这10%有钱人所拥有的超过整个国家财富的一半以上……”。幂次分布的一端展示的是“重要少数法则”(Law of the Vital Few)、“80/20法则”或“马太效应”(Matthew Effect),而“长尾效应”(the Long Tail)则在曲线上那条狭长的趋近但不为零的尾巴上表现出来。在微博中,人员流动状况体现的正是幂次分布。在那里,公众人物、公共知识分子、意见领袖以及乐于取宠被围观者[在网络中他们被称为轴心或集散点(Hub)]四周总围着黑压压的粉丝,若该微博处于成长期,在轴心上会表现出“优先连结”(Preferential Attachment)或“富者愈高”现象,即新的微博用户更容易和这些轴心发生链接;而绝大多数普通用户周围总是盘踞着一般粉丝,且数量基本维持不变,或增长速率很慢。

在大众眼中,网络理论更像是现成现象的数学描述,虽是时下热门却略显华而不实。实则不然,互联网网络安全,电力系统平稳运行,科学写作,交通拥堵等诸多问题均和网络科学有关。各国维稳问题和网络理论亦有直接关系,美国在追捕本拉登时,利用网络科学精确了搜索范围。在生命科学领域,网络理论对我们理解什么是生命及其如何展开有或必将有极其深远的影响。在大众媒体上,常有关于某国科学家找到了肥胖基因、同性恋基因、老年痴呆基因、记忆蛋白等一类耸动新闻;专业期刊上与某类疾病相关的各类奇异名词则泛滥不堪:C5orf21基因、jak2基因、Rs4149601基因、β2-肾上腺素能受体基因5′、GCLC基因、肺表面活性蛋白A、血管生成素样蛋白、阴离子交换蛋白2、TRPV蛋白家族……这些文章的热闹在外行人看来无异于当代的“天书奇谈”。回想2000千禧年,还记得整个校园之中弥漫的狂喜,仿佛人类基因谱的天书一旦被写就,便可凭借旧科学惯用的还原论刀法——奥卡姆剃刀(Ockham’s Razor,也叫朴素原则,提倡“如无必要勿增实体”)在那一年仿佛最为牛逼闪闪——将各类疾病一一庖解。十多年后,热情褪去,生命科学,尤其是医学领域,各类疾病虽被热闹研究,虽不能说毫无成果,但更多的是散落满地的有机分子(基因、氨基酸、蛋白质)鸡毛。好在网络科学日渐兴起,好在复杂性科学日渐兴起;一边分解还原,一边拼凑整合,窥看生命奥秘才有可能。从基因,到分子,再到宏观的组织结构(细胞的功能集群),最后是外显行为,这是个巨复杂网络,一端是肇始点的基因,一端是物质终点(结构外形)及外在表现,中间是连绵不绝的,互动着的混沌的分子、分子集群、细胞、组织浓汤,更复杂的还在于该复杂网络并不封闭,它与外界实时互动,比如三聚氰胺,比如塑化剂,比如抗生素,比如瘦肉精,比如重金属,比如PM2.5颗粒均对该复杂网络构成扰动。托生物批处理技术的福,今天我们在成亿上兆的网络节点中筛检出“有问题”的节点不再那么困难,但这并非问题的要害,探索整个复杂网络中的轴心(Hub)所在才是正经事:若我们对出现问题的轴心进行修补,也许会有事半功倍的效果;而对这些轴心发起攻击,会引起整个系统的崩溃。

打住吧,实实在在的生活问题不说,空谈与日常关系不大的飘渺的方法论问题,枯燥!无聊!我们还是借着网络理论的余温,去谈谈“谣言”这种颇具八卦性的话题吧。