延续与错位

文/张潍

人的一生,有多少时间是在重复年少时的习惯:好的经验,坏的阴影,熟悉的口吻,固定的语法;又有多少次,因为这些积习而让人生牢牢掌握在自己手中或渐渐失控。习惯会延续,即使遇到不同类型的人,也会因为习惯而用同样的方式对待他们,好像总在相似的路上来回兜转,总有相似的景物,相似的岔路口出现。

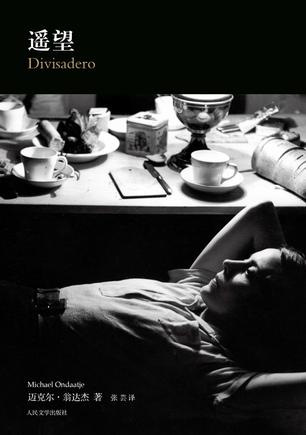

迈克尔•翁达杰的小说,看过三部,《英国病人》,《菩萨凝望的岛屿》和《遥望》。《英国病人》早已因为电影而名声大噪,虽然小说本身比电影更复杂;《菩萨凝望的岛屿》如果也拍成电影,配乐在书里已经有了现成的安排。这三个故事我好像最喜欢《遥望》,(《菩萨凝望的岛屿》也很迷人),两个女人和一个男人在青春期相互接近,随后失散,各自生活,各自遇到不同的男人和女人,他们之间,无比亲密又象陌生人一样留着距离;每次遇到可以接近的异性,青春期的模式都会重现。翁达杰把简单的人物关系写成扑朔迷离的故事,象织出一层层交错的、不同质地和颜色的纱,模糊他们的视线和记忆。安娜、库珀和克莱尔,彼此占据生命中质量最重的一部分,却早早地错了位。安娜回忆起离开父亲、离开库珀、离开克莱尔,她说:“我躺倒在破旧的皮椅上。那是我青春岁月的最后一夜。我尽力睁开双眼,听见夜里鸟儿的声音。整个晚上,火车震得我身下的大地发颤。”三个人都开始孤独地活着,三个不同的人生方向,相同的是自小留下的习惯,对身边人不能放心信任,也无法完全亲近。

“在时间里,我们是安全的。”这种依赖过去而存在的安全感,能在安娜、库珀和克莱尔身上辨认出来。过去,三个人一同生活,惜惜依存;成人了,他们都颠沛流离,变化着,时刻警觉着下一次意外的来临。翁达杰说:“我觉得十六七岁时我们几乎什么都不是,我真的这样想。人们不会这样认为,但如果回头看看当时的自己——上帝!我十七岁时乳臭未干,非常幼稚。十年或二十年后,或更多年后,你会变得复杂得多,变得更好或更坏,一切都变了。”他们也都变了,也许与过去距离最大、走得最远的,是安娜,“晒成棕色的肌肤透出执拗任性,满脸笑意,她把两株沾满土的小草根缠在金黄的头发里,看起来像从头上的灰土里长出了毛蕊花和迷迭香。微笑的嘴边、瘦削的肩膀及手臂上,污泥点点。她的活力和性感仿佛来自周遭空气。看着这幅相片,把自己想像成那个拿相机的人,跟随镜头里她的步伐,步步后退,保持焦距。我们能猜出看不见的摄影师与这个笑盈盈、浑身是泥的女子的关系。她把野草绕在手指上,向她招手,带着亲昵挑衅的愉悦表情。一个让人根本认不出的安娜。”

如果说书里讲到了恋爱,那么首先要说的是,恋爱这回事,有人渴求伴侣,有人渴求对手,这些不同的需求都默默地埋在了我们的基因里,它们会发作,会控制我们的选择。虽然安娜说库珀是她的初恋情人,虽然克莱尔对库珀始终依依不舍,但都不像是恋人,更像是远房亲戚,因为某种天生的原因不期而遇。只是他们在感情上都延续着少年时的态度。书里的人,总有些相似,安娜和库珀,安娜和拉斐尔,库珀和布丽吉特,吕西安和玛丽-奈热,作为旁观者,我觉得他们都是同一个人,相似的颠沛流离,相似的不安,相似的爱和性,即使他们分属于不同的空间,短暂交集后就消失在时光里,彻底地消失,连影子都不多留一秒钟。(然而这种相似,玛丽-奈热和罗蒙的亲密却是书中最好的注脚:“在这个铁石心肠的世上,剩下的人生里,除了彼此相依为命,没有什么是可靠的。”)

安娜和她研究的作家吕西安,是书里的两个主角,也可以说安娜是唯一的主角,她牵起了库珀和克莱尔之间的联系,也连起了吕西安和拉斐尔,一切都和她想的一样,“记忆的闸门向两边洞开,引发阵阵回响,我们环绕时间。……我发现库珀、妹妹还有父亲的人生无处不在……得不到满足的渴求,把我们拴在一起。” 安娜的心一直留在记忆里,她的青春期回忆,和吕西安一生的回忆。她隔着时空只能看到过去,过去的自己,过去的库珀,只是过去的声音没有穿过重重岁月再次降临她的耳畔。她延续着和库珀一起形成的习惯,“她悄悄走近情人身旁,好像当年在库珀的露台上,暗中因找到自我而兴奋得满脸通红。所以,在她与恋人之间,总是存在并可能永远存在着曲曲弯弯、没有标志的道路。”她不会知道克莱尔和库珀的重逢,她也不会再遇到和她一起成长的任何人,她早早地消失在了过去的时空里,一个长得几乎没有尽头的时空,一个只剩下固存了她所有无法控制的凝望的时空。