和母亲一起,去拜访两位作家和三座雪山

谨以此文纪念母亲诞辰。

Stages

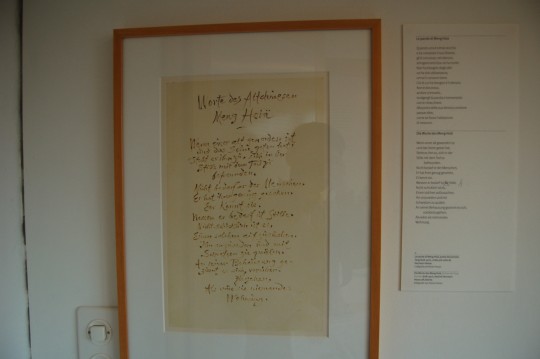

As every flower fades and as all youth

Departs, so life at every stage,

So every virtue, so our grasp of truth,

Blooms in its day and may not last forever.

Since life may summon us at every age

Be ready, heart, for parting, new endeavor,

Be ready bravely and without remorse

To find new light that old ties cannot give.

In all beginnings dwells a magic force

For guarding us and helping us to live.

Serenely let us move to distant places

And let no sentiments of home detain us.

The Cosmic Spirit seeks not to restrain us

But lifts us stage by stage to wider spaces.

If we accept a home of our own making,

Familiar habit makes for indolence.

We must prepare for parting and leave-taking

Or else remain the slaves of permanence.

Even the hour of our death may send

Us speeding on to fresh and newer spaces,

And life may summon us to newer races.

So be it, heart: bid farewell without end.

– Hermann Hesse

四月第二周的前几天 – 修道院生活

Kartause Ittingen是瑞士Warth-Weiningen的著名修道院,有八百多年的历史。不过如今已经没有修士,添了客房、餐厅和会议室。母亲去世后,我本无意出差,但鉴于会议地点是这样一个去处而不是都市大酒店,我想它或许能给我一个静默冥想的空间。

周一和周二都下着冷雨,整个修道院显得阴郁,像极了故乡。

不过,修道院内部虽历经几百年沧桑,依然肃穆温暖。这也是为什么战乱中的人们总是躲进教堂。就像德累斯顿的圣母大教堂,在燃烧弹中保护她的子民直至最后一刻。

修道院的大部分房间都可以参观,帮助人们了解过去几百年间一代代修士的生活。画像上的人们当年就在这儿用餐。

他们选择了与世隔绝的归隐生活,连食物都是通过墙上的小窗递进来的。

还要劳动,过自给自足的生活。

整个建筑群落的风格统一,通向客房的通道也是修道院式的。

客房窗户也是隐修式的设计。

还好,这种生活离自然并不遥远——这是我窗外的景象。

没有雨的下午,趁会议休息半小时,我借了辆自行车溜出来。

骑行的目标,是从苏黎世机场乘大巴来时经过的Thur河。它会在德国边境汇入莱茵河,最终进入北海。河流与桥梁,是我目前写作中的标志性元素。

当然,这也是因为这样的风景让人想起故乡。

在晴朗的日子里,修道院也不再沉重,像是童话中遥远的宫殿。

而我也会继续在会议间隙溜出来四处游走,观察河流的分支,把手探进小瀑布感受大自然的温度。

然后去追逐被云影推送着的日光,感觉时间的放缓——乡村相对论是一种我童年创造的理论。

而伫立的牛群,能让时光彻底停滞。

会议最后一天,全体同事在林边空地品尝传统的瑞士乳酪火锅。地平线上就是阿尔卑斯山脉,雪的故乡。

周五 – 苏黎世

周五下午抵达苏黎世,一个仅供路过歇脚的城市。几家博物馆在最初的日程上,心境变化后被砍掉大半,唯一幸存的是苏黎世当代艺术博物馆(Kunsthaus Zürich),因为这儿正在举办夏加尔画展,而他的作品从来都是遥想故乡、亲人和童年的通道。整个城市一下午都阴云密布,偶尔还会下雨,依然像故乡。

作为博物馆最后一个离开的参观者,走两个路口来到苏黎世湖北岸,眺望南方的雪山,明天就要拜访的地方。

作为博物馆最后一个离开的参观者,走两个路口来到苏黎世湖北岸,眺望南方的雪山,明天就要拜访的地方。

朝北望去,是我下午拜访过的两座教堂,左岸的苏黎世圣母大教堂(Fraumünster)和右岸的苏黎世大教堂(Grossmünster)。如果没有画展,我整个下午都会流连在它们之间。它们施予我宁静、神圣和历史感。这场旅途追寻的就是这些。

朝北望去,是我下午拜访过的两座教堂,左岸的苏黎世圣母大教堂(Fraumünster)和右岸的苏黎世大教堂(Grossmünster)。如果没有画展,我整个下午都会流连在它们之间。它们施予我宁静、神圣和历史感。这场旅途追寻的就是这些。  Fraumünster的另一不凡之处是由夏加尔设计的玻璃彩窗。很遗憾,晚上并没有照明,幸好白天里已经坐在教堂里仰望许久。因为气氛过于庄严,连想偷拍照片的欲念都没有。

Fraumünster的另一不凡之处是由夏加尔设计的玻璃彩窗。很遗憾,晚上并没有照明,幸好白天里已经坐在教堂里仰望许久。因为气氛过于庄严,连想偷拍照片的欲念都没有。

有八百多年历史的Grossmünster令人印象深刻的是青铜大门上的浮雕,

和德国当代艺术家Sigmar Polke完美融合抽象与自然的彩窗设计。

周六,达沃斯和卢加诺

周六清早七点,我赶到苏黎世中央车站,乘坐七点零九分的火车去机场取车。瑞士面积不大,以多山著称,而四月很多地方都还大雪封山,从诸多因素考虑,乘火车旅游比自驾更合理,但对只有一个周末的人来说,自由度更重要。而在这个人的感知体系中,与陌生土地最近距离的接触永远是通过轮胎传递的颠簸和摩擦来完满的。

周六上午的目标是达沃斯,但计划进行得并不顺利。从机场出来准备从3号公路穿城从苏黎世湖左岸南行,很快遭遇大堵车,提醒我这座没什么高楼的城市依然是现代城市。花了不少时间掉头,蹭到53号公路从湖右岸南行。两小时后,在靠近达沃斯的最后一段盘山路上遭遇雪天,驶进达沃斯的第一件事就是找店买伞买雨衣。作为滑雪圣地,众多的运动器材商店里充斥各种专业防水服装,但就是没有伞。快要出城的时候,发现一家小百货连锁店Muller,在门边的杂货架子上找到了五块钱的折叠伞。我要在小雪中去攀登托马斯曼的魔山。

这张Waldhotel Davos的照片其实是午后下山转晴时拍的。当我把车停在这座依山而建的旅馆旁边时,依旧下着冰冷的小雨,像极了童年。1912年,当这栋建筑是一所疗养院的时候,Mann来看望了患病的妻子Katia,找到了创作《魔山》的灵感。

从旅馆开始,有一条“托马斯曼小径”,通往山上另一所当年的疗养院,如今的滑雪度假旅馆Schatzalp——《魔山》中那幢永恒的建筑。小径边设立了一些铭牌,刻有与曼、《魔山》和达沃斯相关的文字。

这条小道沿着山坡迂回2.6公里,爬升260米,大部分时间都在幽深的密林中穿行,在整个上山和下山过程中,我只遇见过一个人,一个穿着运动服装山上急急跑下来的男子。因为在陌生的寂静中走得太久,当时恍惚觉得自己和某个《魔山》的角色擦身而过。

小道似乎还延伸出一些更小的小径,比如这条显然还无法通行的“汉斯卡斯托普小径”。

和某些路段的持续坡度相比,雨夹雪并没有增添艰难。上次爬这样坡度的山是为母亲送葬,不过当时有大群的亲人,而这次,只有几个静默古老的木雕在转弯处等着我。

走到砂石小路路上都被薄冰覆盖的时候,建筑轮廓在林间光亮里浮现出来。

这座建筑是Schatzalp的索道终端。度假村关闭,它自然也不开放。即便开放,我肯定也会独自爬山上来。滑雪爱好者们感受高度的方式是急速下降,而我选择缓缓上升。

从索道终端俯瞰达沃斯。这座以世界高官聚会知名的山间小镇被称为欧洲最高的城市,因为海拔高、空气好,在上个世纪初是治疗肺疾的胜地。

如今的度假村,当年的疗养院。

《魔山》中反反复复的场景就发生在这座建筑里。文学的虚构只会增添现实的神秘。背景里漂浮的云也增添了朝圣的感觉。

也许是心诚所至,此时天空突然晴了一块。眺望远方雄奇的雪山,回想书中的兄弟俩谈论同样的景象,他们说的那些山名一时对不上号,但又有何妨。

连挂着Schatzalp铭牌的镇宅之猫都来欢迎我。我摸了摸他,传达了美国表妹[注1]的问候。瑞士表哥朝西北偏西方向鞠躬表示答谢。运动员跑下山去之后,整座魔山上也许只剩他和我两个生灵。

瑞士表哥随后还为远道而来的客人表演了高空杂技。

因为今天还有很长的路要赶,只好告别瑞士表哥和他的大宫殿。此时天空已经全面放晴,身后的两行脚印说:自从上次下雪以来,从这儿走过的可能只有我一人。

下山前的最后一件事是瞻仰建筑正面。它依山而建,前临陡坡,没开门的情况下我只能从积雪的陡坡上爬上平台,拍下了这张照片。这时的灵异感非常强烈,仿佛有很多人在走动聊天晒太阳。

从达沃斯开出几十里山路,换上A13高速公路南行,不久就来到了San Bernardino Pass。此时山口还被大雪覆盖,盘山公路关闭,只能由公路隧道穿越大山。

在6.6公里长的隧道尽头,一段急速下降的盘山路带我迅速进入温暖的南方。刚刚穿过的大山是格劳宾登和提契诺两个州的分界,也是雨雪和阳光的分界。 虽然开得飞快,还是被迫放弃访问Monte Tamaro山坡上设计不凡的Santa Maria degli Angeli教堂,因为要赶在日落之前到达黑塞的故居。

黑塞故居和博物馆位于瑞士南方最大城市卢加诺西边的小村Montagnola。这儿离意大利边界只有几里路,通行意大利语,这种文化氛围和温暖气候一起孕育了多彩的小镇风光,和北方德语区的严肃对比鲜明。从2号高速下来寻找Montagnola这个小广场的过程虽然不易,但一路都是这类可爱的小房子。

通往黑塞故居的小道。走过这样的小村子,不难想象作家笔下的小房子为何都是由鲜艳的色块组成的。

小镇的宁静,也许从1919年以来一直没被打破。那年,黑塞和我一样从冰冷的北方搬来,在这儿度过了他的大半生。魔山是一块披雪的冰冷岩石,而提契诺真的是一首歌。性格温暖的人必然会选择这儿——就像母亲,一辈子都致力于把我带到温暖的地方,虽然我一次次背井离乡。

黑塞故居/博物馆的入口。黑塞喜欢蝴蝶,这座小楼的三楼正好在举办《黑塞与蝴蝶》展。

黑塞故居/博物馆的周边环境——没有停车场也没有石狮子。

Casa Camuzzi。黑塞在这儿住了十多年,写下的作品包括《克林索的最后夏天》、《悉达多》、《荒原狼》和《纳尔齐斯与歌尔德蒙》。

博物馆二楼窗外景色——Casa Camuzzi和远山。

博物馆一楼巨大的书架上摆满了黑塞作品的各种版本和译本,其中也包括了世纪文景的若干版本,大部分都出自我的编辑之手。

黑塞对东方文明的热爱众所周知,这是他书写的中国古诗。

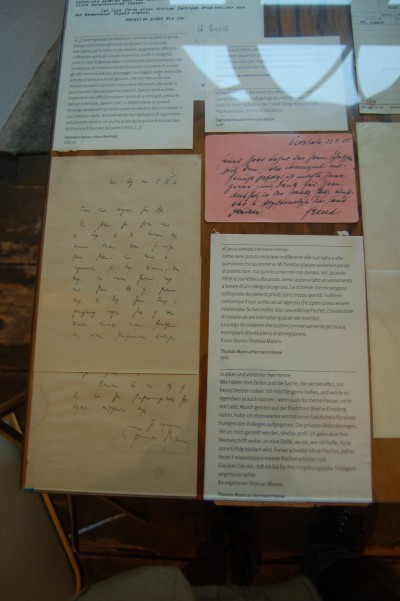

博物馆二楼摆放着黑塞的藏书、打字机和其他各种遗物。

二楼房间的另一侧。

很遗憾,都是德文藏书,没有分辨率更高的相机,但是荷马、狄更斯、坡、《唐吉珂德》和一些中国主题的书还是很容易辨认。

一张以各种爱为主题的挂毯。

写字台的玻璃板下面压着黑塞的通信——除了佛洛伊德、荣格和阿多诺等人,自然还有曼。如果他们都还活着,我今天满可以充当特快专递的信使。

The Parish Church of Sant’Abbondio离黑塞故居有几里路。这儿一定是他生前常来的地方。

因为教堂所属的公墓是他的安息之处。

公墓里不乏装饰华丽的墓葬。

但黑塞的墓隐藏在一个不起眼的墓园深处,这张照片的中央。看到远方的风光了吗?黑塞的画中有很多这样的山。

喜欢猫的作家,德国浪漫派的最后一位骑士就安葬在这儿。他墓碑右下角是妻子的墓碑。

黄昏时我开始出发向北赶路,准备夜宿Lauterbrunnen——这是一段不到三个小时的路,但需要再次穿越阿尔卑斯山回到北方。一路隧道众多,其中全长16.4公里的Gotthard Road Tunnel是全球第三长的公路隧道。我在隧道前的最后一个加油站把车加满油,回头看南方的最后一抹蓝天。在接下来的几天里,我将和大山为伴。

周日,瀑布镇、少女峰和伯尔尼

Lauterbrunnen小镇位于瑞士中部的旅游大镇Interlaken以南大约十公里,后者顾名思义位于两个大湖之间,而Lauterbrunnen则藏在峡谷深处,离我要去的少女峰更近。小镇的名字有着非常德语的韵律,但却没有相应好听的中文译名,好在有人直接用“瀑布镇”来称呼它。小镇确实以瀑布知名,两侧的山崖上据说悬挂着多达七十二条瀑布,美景自不待言。让我震惊的是,旅行回来之后看了电影《霍比特人》,Rivendell的仙境让我想起了瀑布镇,心血来潮将两个名字一起输入搜索,想看看别的旅游者是否也有同感,却发现Tolkein老先生确实在1911年到访,并真的是以此地为原型创造了Rivendell,连它在elvish语中的名字都源于Lauterbrunnen。这张照片摄于上午七点的火车站,我准备搭乘当日第一班开往少女峰的列车。

通往少女峰(Jungfrau,海拔4158米)的专线被称为少女峰铁路(Jungfraubahn),始于Interlaken,终于Jungfraujoch。乘客在途中的这一站Kleine Scheidegg需要换车。在站台上,南边的少女峰已经被朝阳照亮。就在昨夜,我还担心今天天气不好——因为高山气候多变,游客往往只有几个小时来计划是否要乘坐昂贵的交通工具上山。旅馆主人建议我周日上山更保险,但作为一个日程紧迫的行者没有回旋余地,上午早早醒来查山顶天气和webcam,确定没有云层之后就赶紧直奔火车站。注意地上的齿轮轨道——少女峰铁路坡度很大,所以使用了齿轨铁路。

从站台往东南仰望,两座山峰分别是3970米的艾格峰和4107米的莫希峰。艾格峰陡峭北坡是举世著名的登山天险,曾导致很多伤亡,其中1936年的攀登悲剧还被改变为电影。接下来的第二段铁路基本都在这两座巨大山体内穿行,最长的隧道长达7公里,最大坡度25%,瑞士人的又一个工程奇迹。

作为观光线路,工程师在漫长的隧道里设立了两个小站,打通了山岩,旅客可以张望只有登山运动员能看到的风景,给隧道旅行增添小节目——毕竟,十公里的路要爬行一个小时。

终点站Jungfraujoch是欧洲海拔最高的火车站,位于莫希峰和少女峰之间的马鞍位置,大部分活动区域都在隧道里。

在观景台上拍摄的第一张少女峰照片。母亲不能到达的地方,我都会帮她看遍。这样一种信念已经形成了很多年,虽然每次旅行归来写出这类配字幕的图片集,她都抱怨照片上怎么没有人——母亲不关心世界,她只关心儿子。

从观景台上南望,是欧洲最大的冰川Aletsch,虽然这个季节还埋藏在积雪下面,但依然容易辨认。这个冰川的退化常被用作全球变暖的证据。

从观景台北望,画面中央就是Lauterbrunnen山谷,更远处是Interlaken。

向东北望去,是雄伟的莫希峰。

在观景台的网栏上,人们留下了美好祝福和永恒心愿。

从Jungfraujoch火车站延伸出的隧道可以走到山后的雪地上。乘坐第一班火车登顶的人,除了我这个穿着便服的游客之外,都是装束鲜艳扛着滑雪器材的滑雪者们,他们从这儿出发。

记得小时候看书了解到瑞士是一个全民皆兵的国家,所有成年男人都要学会滑雪、射击和边滑雪边射击。

这是通向另一处出口的隧道,墙上挂着当年隧道工人的工作照。

即便是在隧道里,气温也很低,可以陈列冰雕。

另一个出口正对着少女峰,同时也是一个风口。虽然带上了毛线帽和皮手套,但还是感受到极地般的酷寒。这时已经有了一些旅游者,但大家都只在出口附近留个影就逃回隧道。我往山坡上爬了将近一百米,耳朵和面部剧痛,只好站住。

但这儿的景色会和疼痛一起被长久记住。

我大概在十点多的时候回到了Kleine Scheidegg。前景是我乘坐的火车,远方的少女峰左侧马鞍形坡面上的突起就是刚才去过的Jungfraujoch所在的位置。

接下来,我换乘这列火车下山回瀑布镇。这时下山的人很少——除了我这样疯狂利用周末的旅游者,谁不愿意在山顶多逗留一会儿呢?

下山路上看到的悬浮在山谷里的UFO形水汽。

下山的这段铁路也是齿轨铁路,但齿轨类型稍有不同。

在转过山坡前最后望一眼少女峰。

图中右侧峡谷中就是我这两天的大本营瀑布镇。

这张照片是在火车顺山势蛇行下降最终接近谷底时拍摄的。等天气回暖瀑布增加,配上金色的光线,应该就是Rivendall。

瀑布离小镇街道只有一箭之遥。

左侧就是我周五和周六停留的旅馆。周五晚十点多摸到旅店时整个旅店和小镇一样已经彻底关灯入睡,但我走到大门外,发现自己的名字用斗大的字写在纸上,接着欢迎词语和按铃提示。

周六下午,从瀑布镇开车一个小时到达伯尔尼。欢迎我的是这样一只熊。

这而是伯尔尼老城东边的Bärengraben, 一个大城市中的开放式熊窝。伯尔尼对熊的爱戴是柏林望尘莫及的,有一种说法是城市的名字本身就来自熊——当年建立这座城市的贵族老爷决定用在附近森林里遇见的第一只动物来命名它,结果他遇见了熊。无论这个说法是否真实,城里公开建立熊窝的做法是十五世纪就开始了。

熊窝旁边有一片区域是孩子们玩耍的地方。

而如今真正的熊窝是在河边的这片草坡。

熊1。

熊2。

熊3和熊4。果然是世界上最和平的国家。

一个抱着存钱罐的卡通熊雕塑,远方就是被联合国列为世界遗产的伯尔尼老城和伯尔尼大教堂。

和很多人类定居点一样,伯尔尼是一座有河流流过的城市。这条阿勒河的冰川融水最终汇入莱茵河。

Kramgasse,伯尔尼老城中最重要的大街。大街上有很多泉水,尽头是作为伯尔尼象征之一的Zytglogge钟楼。

塔楼正被修缮的伯尔尼大教堂,瑞士最高的教堂。

大教堂内景。记得语音讲解提到,600年前始建时,教堂的尺寸是按当时全城居民的数量制定的,保证大家都能进来——这又让我想起了德累斯顿的圣母大教堂。

著名的“死之舞”彩窗,描述的是人不分年龄贵贱都会被死亡夺去性命,展现生命的无常和脆弱——唯一的例外是右下角的绿衣人,死亡臣服在他脚下。如果我没记错的话,这个绿衣人是彩窗的设计者Niklaus Manuel。

在教堂里逗留了一个多小时,把各个细节都看了一遍,在关门十分钟前急急忙忙登上钟楼俯瞰伯尔尼市。上钟楼的楼梯是狭窄得仅容一人攀登的螺旋形通道,一气爬完254级台阶足以令人眩晕。从钟楼西望,可以看见联邦议会大厦。

向东南远眺,在连绵的山脉中,艾格、莫希和少女峰清晰可辨。

西北偏西方向,Zytglogge钟楼一片屋宇间有点指挥官的气度。

伯尔尼大教堂外景。

哥特式设计细节。

教堂大门上方著名的浮雕以审判日为主题,善恶分列左右,细节精致生动。

联邦议会大厦。

在议会大厦前,我用长焦再次远望上午拜访过的三座大山。

联邦议会大厦正面,孩子们在和喷泉玩耍。

有800年历史的Zytglogge钟楼是伯尔尼最古老的建筑。

回到老城东边的熊窝,听见熊3对熊4说:“喂,醒醒,是不是该开晚饭了?”

而熊1已经睡醒,在夕阳下开始想心事。

周六晚回到托尔金的Rivendell。

周日清晨离开前,我爬上旅馆后面的山坡俯瞰峡谷小镇。空气中洋溢着发酵了的动物粪便的气味,应该就是瑞士乡下的典型气味。

周日,策马特和霞慕尼

开车西行到Spitz之后转向南,再一次穿越大山。不过这一次不再是公路隧道,而是铁路隧道。,公路连接着Kanderstag火车站,我把车直接驶上站台,停进专门运送汽车的半敞篷平板货车,穿越Lötschberg Tunnel,一段长6.4公里的隧道。这是人生第一次坐在汽车里由火车拉着通过隧道。在黑暗的20分钟里,我把车窗开了一条缝,聆听金属碰撞声在大山体内的交响。出了隧道,一段漫长的盘山下行之后,驶上了一条狭长的谷地,这就是位于刚穿越的伯尔尼阿尔卑斯山和南方的本宁阿尔卑斯山之间狭长的罗纳河(Rhone)河谷。沿河谷东行几里路,右侧本宁阿尔卑斯山中的一条峡谷,就是去往策马特(Zermatt)的路。但是我是无法直接驶入策马特的,因为那是一个禁止内燃汽车驶入的小镇,驾车的游客都必须在离它数里以外的Täsch停车换乘齿轨火车进镇。著名的滑雪和登山胜地就是这样保护旅游资源的。小镇空气清新,街道上只有几辆拉客的电瓶车。

如果没有这座山峰,深藏于山谷深处的策马特恐怕不会如此繁荣。当我走到小镇南端,看它出现在视野中,立刻体会到了当年来到此地的登山者站在此处的心情。马特洪峰(Matterhorn)。

乘坐缆车爬升。

这座海拔4478米的山峰虽然和喜马拉雅诸峰相比只是小弟,但独特的山形吸引着众多登山爱好者,成为瑞士的象征和Tolberone三角巧克力的商标。这是东北方向的视角。

从半山腰俯瞰东南方山谷中的策马特。

因为马特洪峰一枝独秀,在整个上山过程中,可以观察它的各个立面。这是东坡。

上山的缆车有很多车站,滑雪爱好者可以选择众多不同路线。

上山的最后一段路,想必是因为山势陡峭,还有气温和风速关系,使用的可以运载数十人的大型缆车车厢。

从缆车车厢看到的风景。

这张照片摄于海拔3883米的Klein Matterhorn,欧洲最高的缆车车站。

东南方的视角。

最后这段缆车车道的坡度确实非常大。

这个东坡+北坡的视角依然是最美也是最知名的。

流过策马特的小河让我想起故乡的小河,它们分别来自山上和地下。

离开策马特,回到罗纳河谷沿9号公路西行,到Martigny转上E27开始向本宁阿尔卑斯山爬升,盘山公路风景绝美,到大圣伯尔纳山口前通过近6公里长的大圣伯尔纳隧道进入意大利境内,一路急降到Aosta然后西行,穿过11.6公里的勃朗峰隧道进入法国境内。这条隧道从勃朗峰下穿过,1999年曾经发生过死伤惨重的交通事故,所以安全措施极其严格。出了隧道盘下一段山路就到达了我当晚歇脚的地方,霞慕尼(Chamonix),欧洲著名滑雪胜地,第一届冬奥会的举办地。我在黄昏时赶到,远处的山峰上还染着余曦。当时我还不知道,左边岩石裸露的山峰就是明天我要去的南针峰,而右边柔和的雪山就是勃朗峰。

周一, 勃朗峰

因为上山的缆车以要排大队而知名,而我当天还要驱车穿越整个瑞士回到苏黎世机场,所以早早起床。从旅馆阳台仰望,曙光刚刚照亮南针峰和勃朗峰。

作为一个习惯早起和周密计划的人,我排在了购票大队的第五名。等候进舱的时候则排到了第一——因为没有滑雪者们需要携带的装备,所以动作迅速。因为常年运载滑雪者,缆车车窗被滑雪器材划得厉害,但我还是找到了一小块无暇的视野,拍下这张缆车出发登顶的照片。哦,镜头有点脏。

站在南针峰(Aiguille du Midi,3842米)的观景台上眺望勃朗峰(Mont Blanc)。如果不计前苏联疆域内的那些高山,它算是欧洲最高峰。最高峰峰顶被厚厚的积雪覆盖,一点也不雄伟,反而带有女性特征。我在这儿打开一瓶啤酒撒进虚空,向母亲致意——这就是旅行的目的。

南针峰阴影中的霞慕尼小镇和阿尔卑斯山向西延伸的最后段落。远处的雪山后面应该就是中午会路过的日内瓦湖。

这次瑞士之旅帮助我创造了一种新的理论——雪山相对论:凝望雪山时,时间会变慢。

我洒下啤酒的平台。

山后,大批滑雪者出发了。正前方的地平线上可以依稀看见昨日去过的马特洪峰。

使用长焦镜头拍摄的马特洪峰南坡和西坡。

索道在抵达南针峰前的最后一段几乎是垂直攀升,缆车摇晃的也很厉害,但是瑞士人里应该没有恐高症患者。

下山时在两端索道交接的车站眺望南针峰和勃朗峰。

中午,离开霞慕尼,路经日内瓦、洛桑、伯尔尼,经过通往巴塞尔的路口时朝那边望了一眼,下午四点钟赶到了苏黎世机场。从周五到周一开车一千四百公里,虽然没有打破以前的周末游纪录,但毕竟在大山间游走,山道和隧道之多前所未有,在平原地区生活了几十年后,刷新了对山的记忆和崇拜,而路与山的哲学关系,正在更长篇幅的写作中探讨。这次拍摄了很多公路电影,希望接下来会慢慢整理压缩,传送到自己的另一个频道。

[注1]: 即我的小黑鬼。

请结合 https://digforfire.net/?p=7551 一起阅读

是埃及的表妹。

去达沃斯的那个“疗养院”酒店住过半个月,不过是在夏季,风景真是美不胜收。